Принцип действия

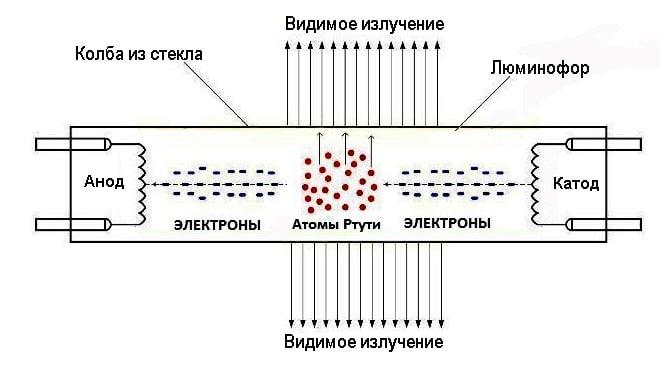

Горелка (РТ) лампы изготавливается из тугоплавкого и химически стойкого прозрачного материала (кварцевого стекла или специальной керамики), и наполняется строго дозированными порциями инертных газов. Кроме того, в горелку вводится металлическая ртуть, которая в холодной лампе имеет вид компактного шарика, или оседает в виде налёта на стенках колбы и (или) электродах. Светящимся телом РЛВД является столб дугового электрического разряда.

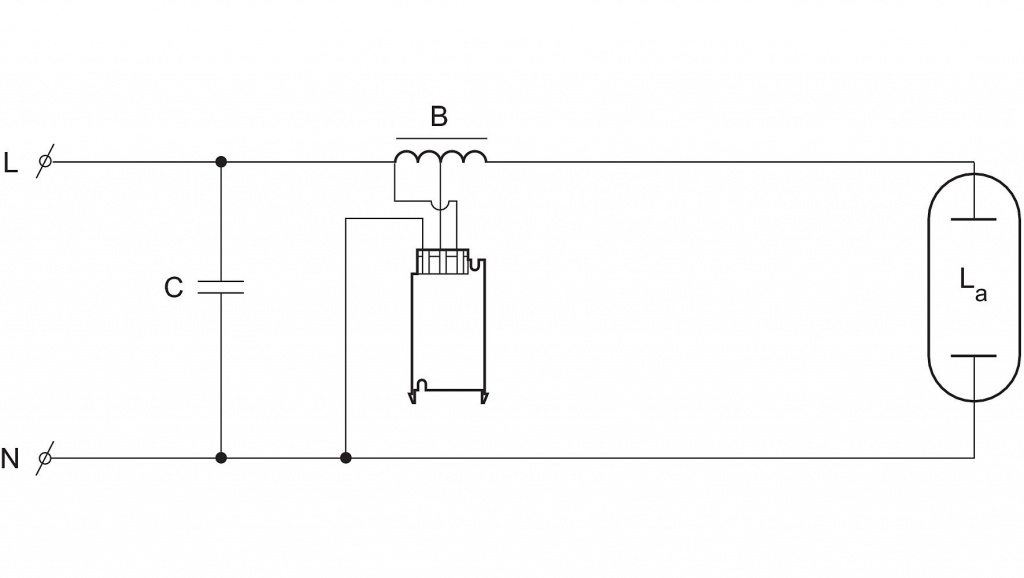

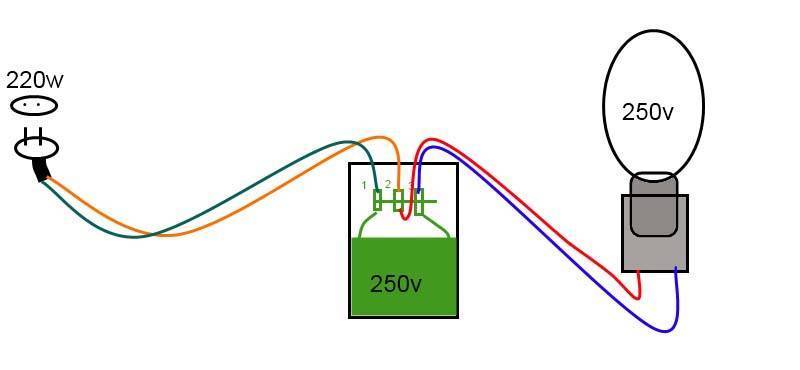

Схема 3. Ввод трансформатора.

Процесс зажигания лампы, оснащённой зажигающими электродами, выглядит следующим образом. При подаче на лампу питающего напряжения между близко расположенными основным и зажигающим электродом возникает тлеющий разряд, чему способствует малое расстояние между ними, которое существенно меньше расстояния между основными электродами, следовательно, ниже и напряжение пробоя этого промежутка. Возникновение в полости РТ достаточно большого числа носителей заряда (свободных электронов и положительных ионов) способствует пробою промежутка между основными электродами и зажиганию между ними тлеющего разряда, который практически мгновенно переходит в дуговой.

Стабилизация электрических и световых параметров лампы наступает через 10 — 15 минут после включения. В течение этого времени ток лампы существенно превосходит номинальный и ограничивается только сопротивлением пускорегулирующего аппарата. Продолжительность пускового режима сильно зависит от температуры окружающей среды: чем холоднее, тем дольше будет разгораться лампа.

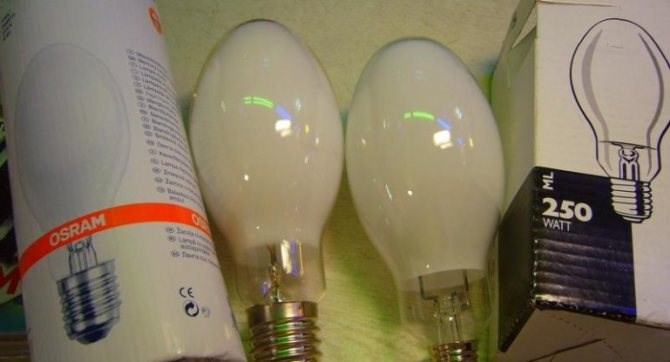

Электрический разряд в горелке ртутной дуговой лампы создаёт видимое излучение голубого или фиолетового цвета, а также мощное ультрафиолетовое излучение. Последнее возбуждает свечение люминофора, нанесённого на внутренней стенке внешней колбы лампы. Красноватое свечение люминофора, смешиваясь с бело-зеленоватым излучением горелки, даёт яркий свет, близкий к белому.

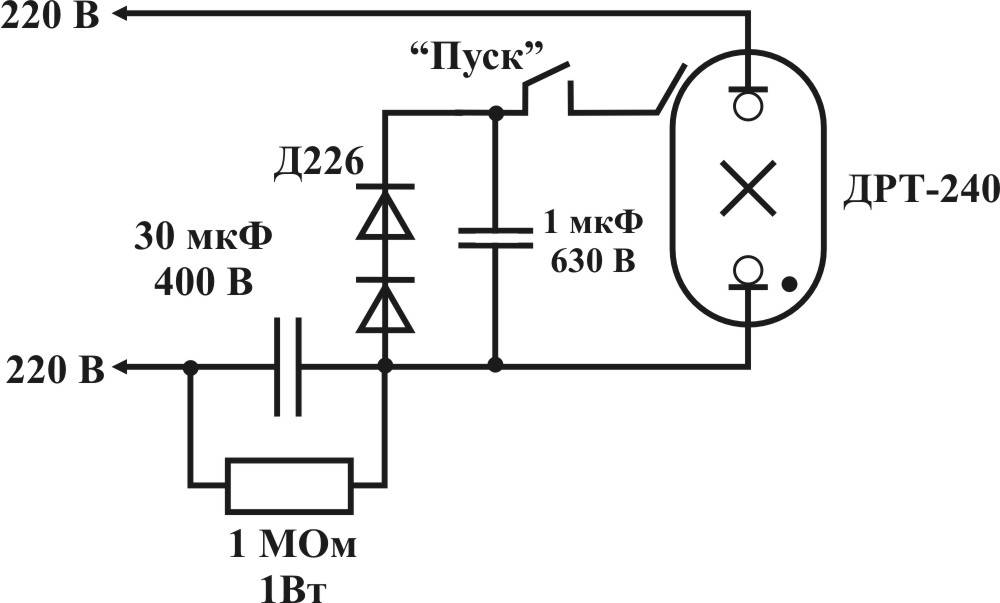

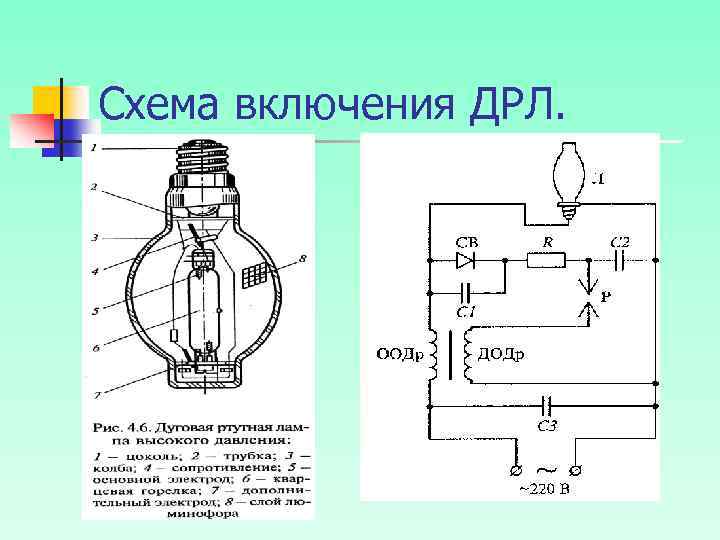

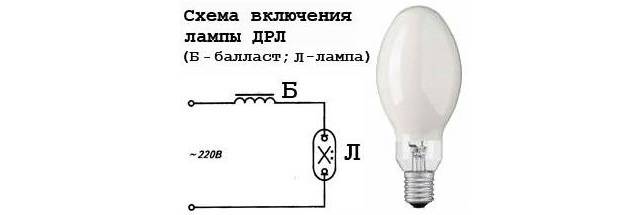

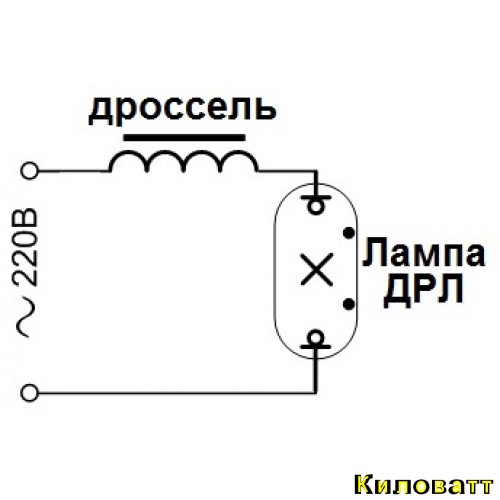

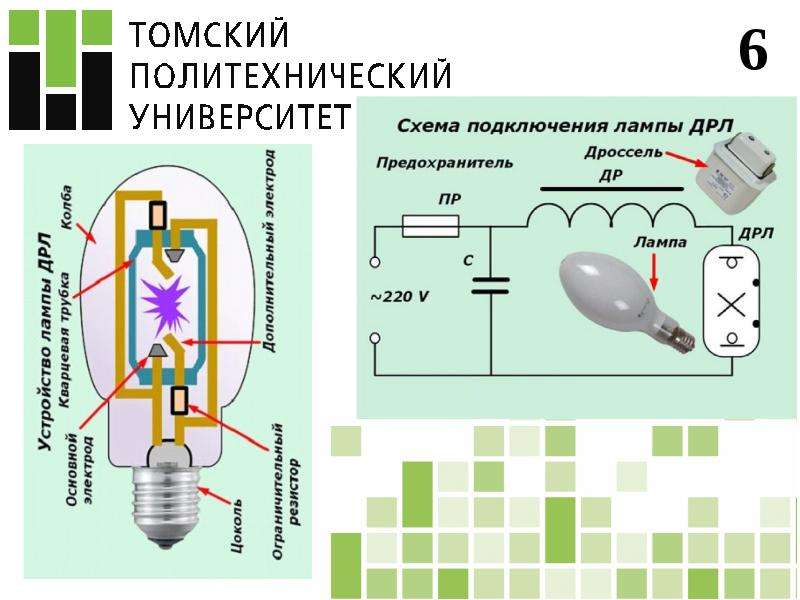

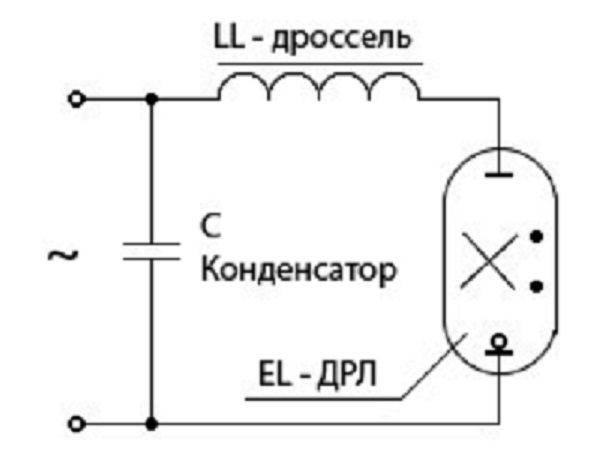

Схема включения лампы ДРЛ.

Изменение напряжения питающей сети в большую или меньшую сторону вызывает соответствующее изменение светового потока. Отклонение питающего напряжения на 10 — 15 % допустимо и сопровождается изменением светового потока лампы на 25 — 30 %. При уменьшении напряжения питания менее 80 % номинального, лампа может не зажечься, а горящая — погаснуть.

При горении лампа сильно нагревается. Это требует использования в световых приборах с дуговыми ртутными лампами термостойких проводов, предъявляет серьёзные требования к качеству контактов патронов. Поскольку давление в горелке горячей лампы существенно возрастает, увеличивается и напряжение её пробоя. Величина напряжения питающей сети оказывается недостаточной для зажигания горячей лампы. Поэтому перед повторным зажиганием лампа должна остыть. Этот эффект является существенным недостатком дуговых ртутных ламп высокого давления, поскольку даже весьма кратковременный перерыв электропитания гасит их, а для повторного зажигания требуется длительная пауза на остывание.

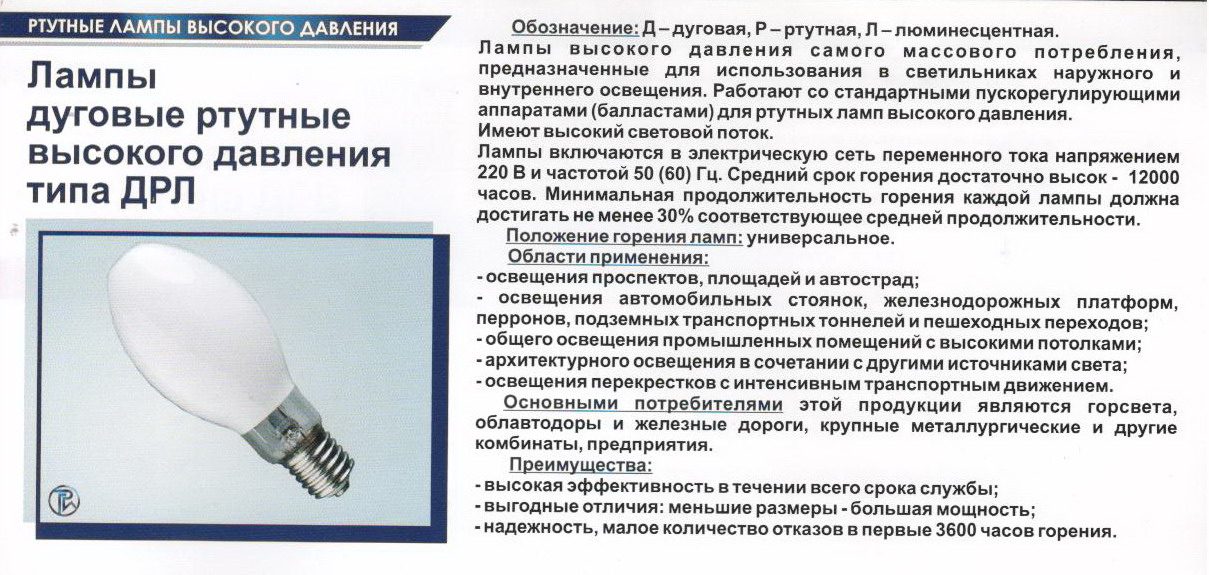

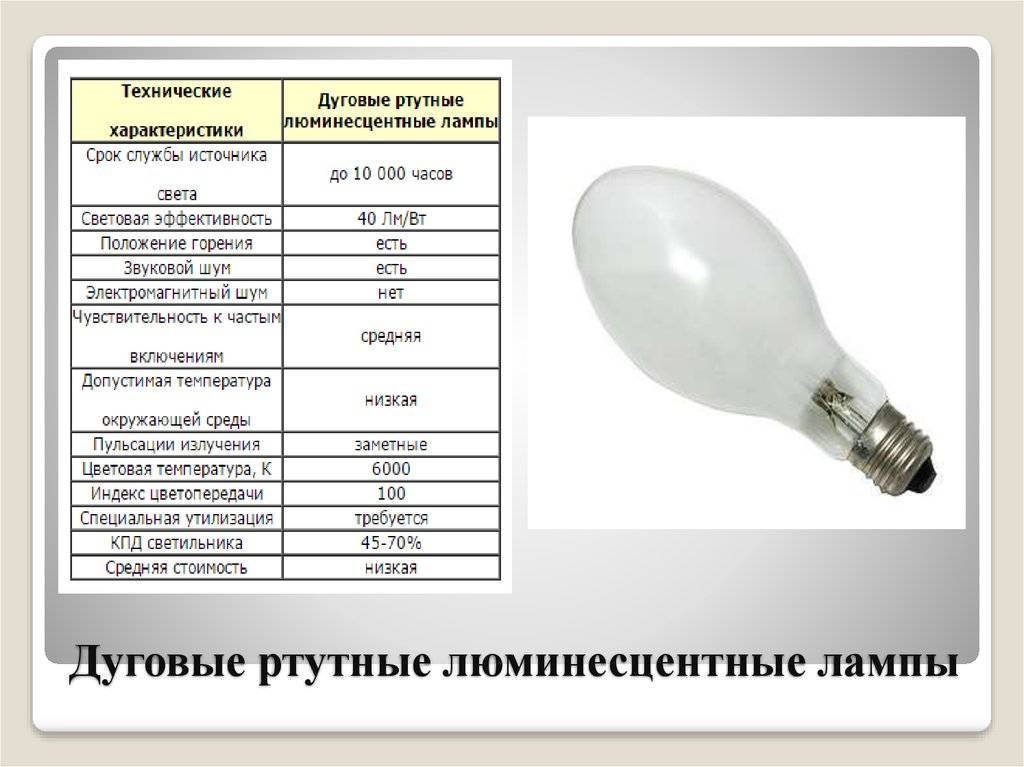

Общие сведения: Лампы ДРЛ имеют высокую светоотдачу. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, зажигание их не зависит от температуры окружающей среды.

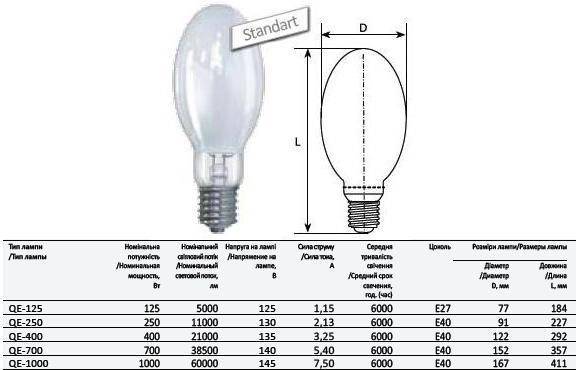

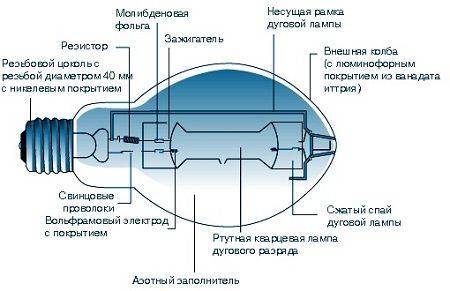

- лампы типа ДРЛ выпускаются мощностью 80, 125, 250, 400, 700, 1000 Вт;

- средний срок службы 10000 часов.

Важным недостатком ламп ДРЛ является интенсивное образование озона в процессе их горения. Если для бактерицидных установок это явление обычно оказывается полезным, то в других случаях концентрация озона вблизи светового прибора может существенно превышать допустимую по санитарным нормам. Поэтому помещения, в которых используются лампы ДРЛ, должны иметь соответствующую вентиляцию, обеспечивающую удаление избытка озона.

http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=qBOAN6ABnTc

О0Др-основная обмотка дросселя, Д0Др-дополнительная обмотка дросселя, С3-помехоподавляющий конденсатор, СВ-селеновый выпрямитель, R-зарядный резистор, Л-двухэлектродная лампа ДРЛ, Р-разрядник.

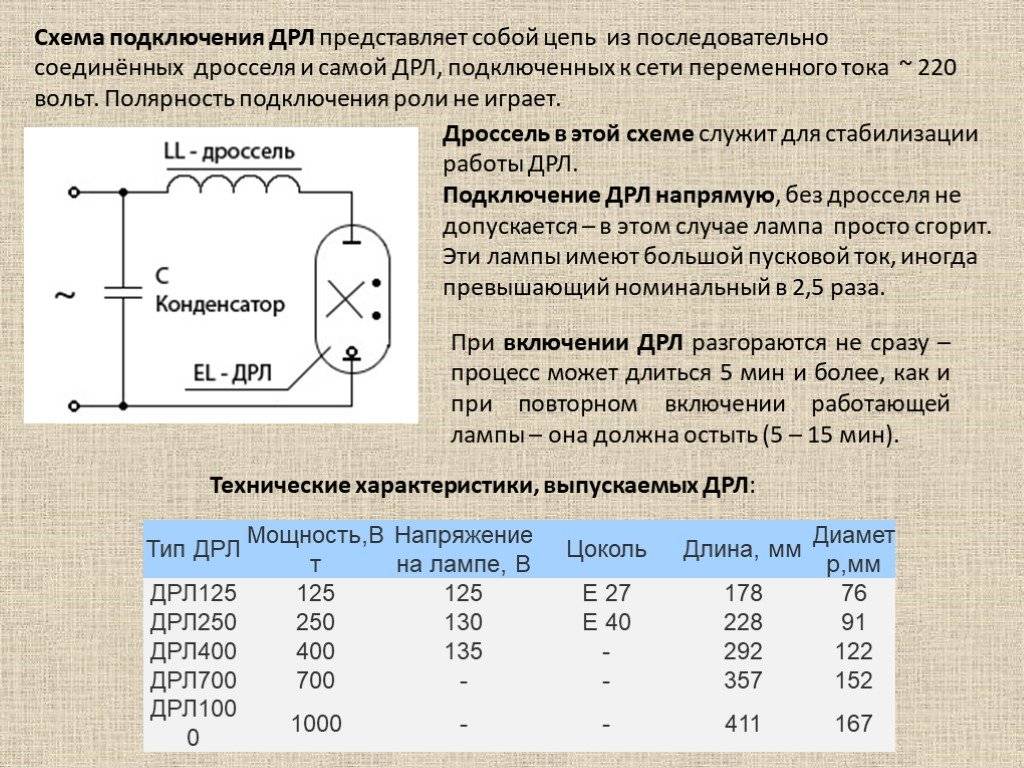

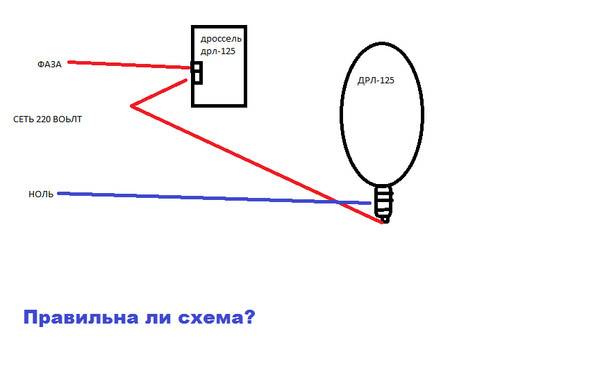

Включение: Включение ламп в сеть осуществляется с помощью ПРА (пуско-регулирующей аппаратуры). В обычных условиях последовательно с лампой включается дроссель (схема 2), при очень низких температурах (ниже -25°C) в схему вводится автотрансформатор (схема 3).

При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5·Iном). Процесс разгорания лампы длится до 7 минут и более, повторное включение лампы возможно лишь после ее остывания (10-15 минут).

- технические данные лампы ДРЛ 250Мощность, W – 250;

- ток лампы, A – 4,5;

- тип цоколя – E40;

- световой поток, Lm – 13000;

- светоотдача, Lm/W – 52;

- цветовая температура, К – 3800;

- срок горения, ч – 10000;

- индекс цветопередачи, Ra – 42.

http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=jdfRUyW33t4

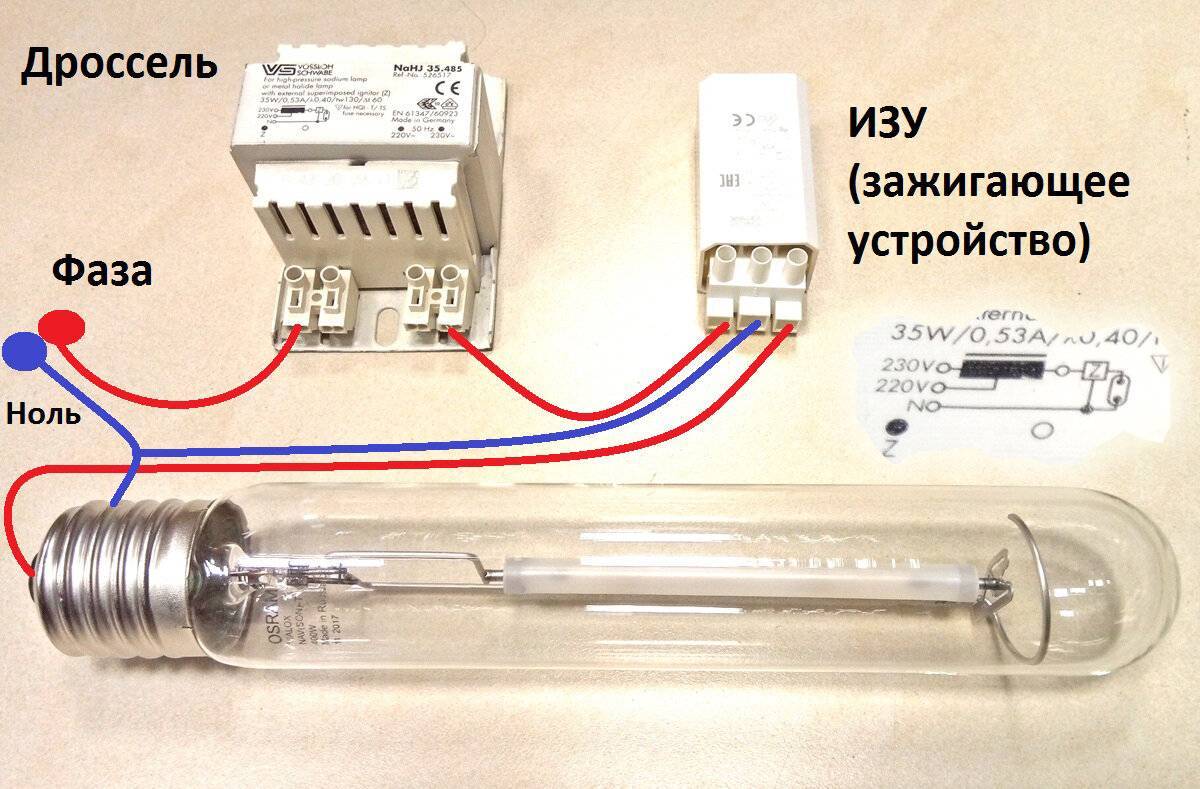

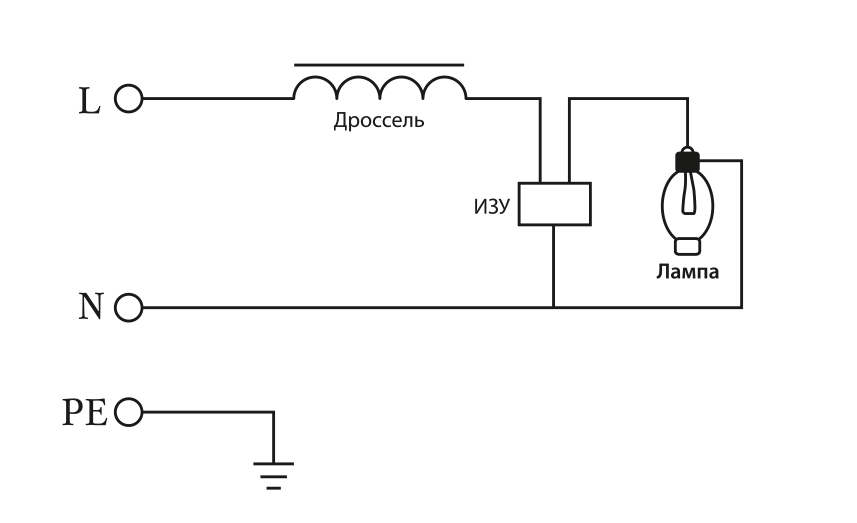

Разница подключения 2-х и 3-х контактных ИЗУ

Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

То есть, строго после балласта, вы должны завести в ИЗУ фазу, а в другую его клемму подать ноль

Не важно, откуда вы его возьмете, хоть непосредственно с самого патрона

Кстати, двухконтактные уже давно не рекомендуют к использованию и вот почему.

Процесс поджига связан с импульсом высокого напряжения (от 2-х до 5кВ). И этот импульс параллельно подается не только на лампу, но и на дроссель.

А это запросто может пробить изоляцию ПРА, если она на это не рассчитана.

Поэтому такое параллельное подключение чаще встречается в натриевых лампах низкого напряжения, либо в тех, где достаточно импульса зажигания не более 2кв. Конденсатор подключается параллельно всей цепи. Просто один провод заводите на фазу автомата, другой на ноль.

Все что остается это протянуть кабель и расключить патрон.

От пускового устройства до самой лампы рекомендуемая длина кабеля – не более 1,5м.

Если вы прикасались к поверхности лампы руками, перед включением обязательно протрите ее чистой сухой тряпочкой.

Это связано с высокой температурой нагрева в процессе работы – до 350 градусов.

Любые жирные пятна от пальцев рук, под такими температурами превратятся в почерневшие кляксы.

Это в конечном итоге приведет к тому, что лампа рано или поздно лопнет или треснет.

Кстати, многие боятся при ее эксплуатации в теплицах, что если на разогретый корпус попадет капля воды, ДНаТ может взорваться. На самом деле это не так.

Изделие выполнено из термостойкого стекла и мелкие брызги ей не особо страшны.

Только если вы не начнете заливать ее из шланга, как показано в этом популярном ролике:

При первой подаче напряжения начинается поджиг лампы. Данный стартовый этап и выход на максимальную яркость может занимать от 5 до 10 минут.

Цвет свечения должен быть ярко желтым до 150Лм на ватт.

Если уличное освещение выполненное такими моделями имеет раздражаюший, грязно оранжевый оттенок, это означает только одно – плафоны давно никто не мыл, и на них пыль и грязь.

Качественные, хорошие лампы всегда дают приятный оранжевый спектр.

Лампы ДНаТ весьма устойчивы и не боятся различного рода вибраций и встрясок.

Недостатки в таких лампах, безусловно имеются.

световой поток несколько падает после 15 000 часов непрерывной работы

громоздкая схема управления

в конце срока своей эксплуатации, начинает меняться цвет свечения

Изменение идет с желтого в сторону оранжевого с краснотой или даже полностью красного.

многих также не устраивает долгий процесс запуска – до 10 минут

сам дроссель после длительной работы издает постоянный гул

По поводу качества дросселей и почему они выходят из строя в новых светильниках.

Современные компактные балластные дросселя, в большинстве своем изготовлены намоткой одной катушки, в навал, без межслойных изоляционных прокладок. Плюс, пропитаны кое-как лаком, без защиты обмотки защитным компаундом.

Стоит попасть сырости в корпус со схемой и жди беды. Советские большие дросселя мотались только двухстержневой двухкатушечной конструкции, каждая из которых имела межслойную картонную изоляцию.

Отсюда и практически их вечность. Но современные маркетологи и производители в этом, к сожалению не заинтересованы.

Достоинства и недостатки

Как и любой источник света, ДРЛ имеют свои положительные стороны. Но негативных сторон, к сожалению, больше.

Плюсы

- Большая светоотдача.

- Большая мощность (основной плюс).

- Малые габариты корпуса.

- Малая цена (в сравнении со светодиодной продукцией).

- Небольшое энергопотребление.

- Срок эксплуатации – до 12 тысяч часов. Этот параметр определяется качеством изготовления. Не все компании-изготовители тщательно контролируют процесс. Особенно это касается новых китайских фирм.

Минусы

- Наличие ртути.

- Долгое время выхода на режим.

- Прогретую лампу не запустить до остывания. Это примерно пятнадцать минут.

- Чувствительность к броскам напряжения (отклонение напряжения на 15 процентов вызывает изменение яркости до 30 процентов).

- Чувствительность к температуре окружающей среды. Чем холоднее, тем больше время выхода на штатный режим работы.

- Пульсация света и низкая цветопередача (Ra не более 50, комфортно от 80).

- Очень сильный нагрев.

- Необходимость специальных термостойких проводов и патронов.

- Необходимость ПРА.

- Осветитель ДРЛ издает жужжащий звук.

- При работе формируется озон. По санитарным нормам должна присутствовать вентиляция.

- Все дуговые лампы несовместимы с димерами – устройствами плавной регулировки освещенности.

- В процессе эксплуатация люминофорный слой деградирует, световой поток ослабевает, спектр свечения отклоняется от эталонного. К концу срока эксплуатации теряют до пятидесяти процентов светового потока.

- При работе возможно мерцание.

- На постоянном токе работа невозможна.

Если Вы еще планируете использовать ДРЛ для освещения, то желательно воздержаться от приобретения дешевых ламп неизвестного происхождения.

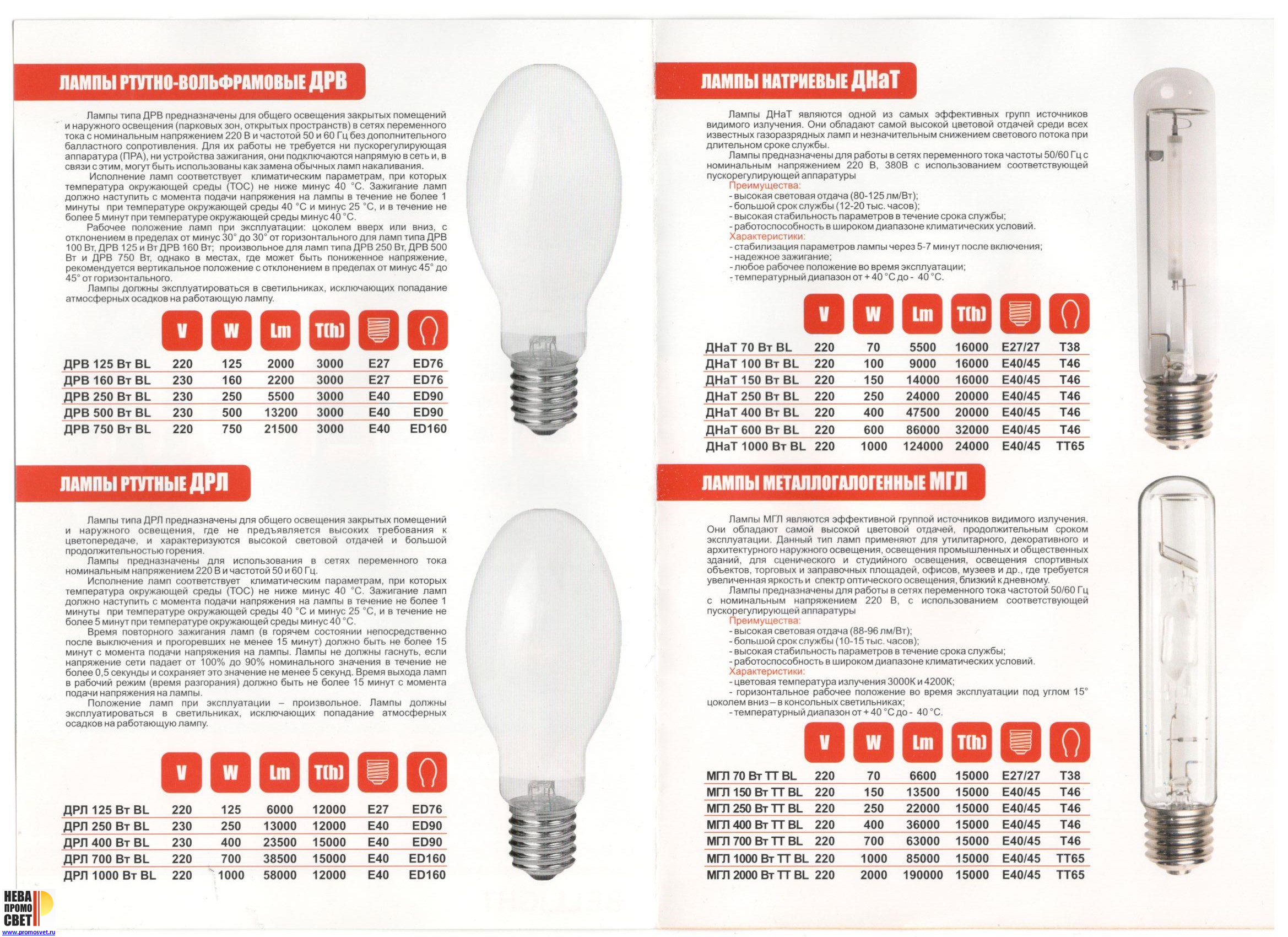

В странах Европы лидирующие позиции по качеству изготовления осветительных приборов по-прежнему удерживают Osram и Philips.

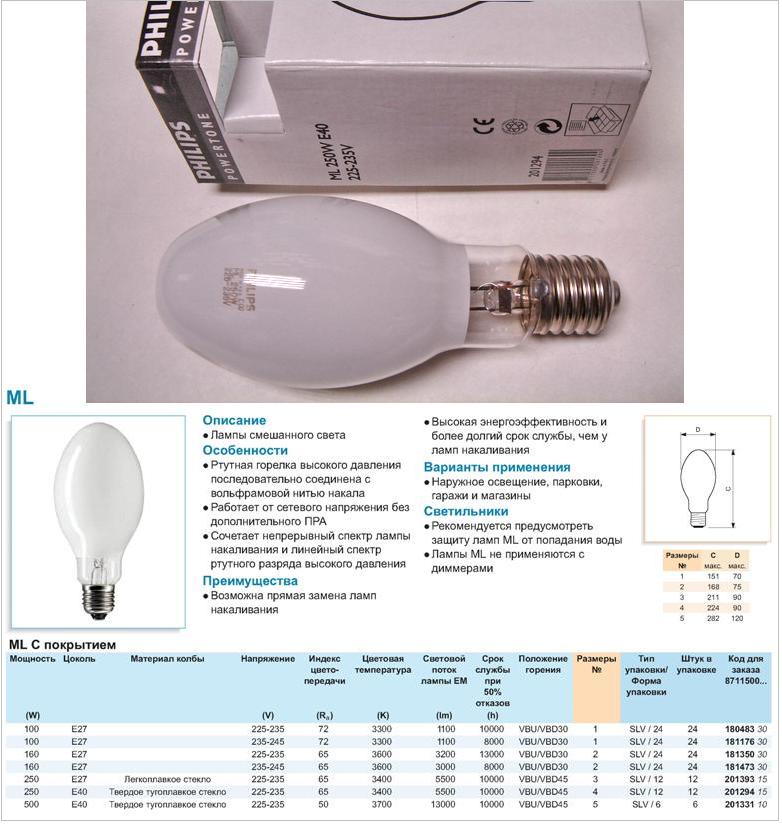

Технические аспекты

Наиболее важными показателями ртутного источника света с цоколем e40 является конструкция внутренней части прибора, форма колбы, размеры резьбового цоколя. Экономический эффект устройства может отличаться условиями эксплуатации. Газоразрядный софит от бренда «Лисма» для уличного освещения, который не создает эффекта мерцания в случае перепадов напряжения в электрической сети, не нуждается в специальном приспособлении для розжига дуги. При мощности 500 Вт создается световой поток 4 — 5 тыс. лм.

Характеристики:

- Наименование — лампа ДРВ;

- Тип — ртутная;

- Мощность — 500 В;

- Форма — эллипс;

- Изготовитель — ;

- Назначение — уличная;

- Покрытие колбы — матовое;

- Цоколь — е40.

При маркировке энергосберегающих приборов используются цифровые и буквенные значения, указывающие на мощность и тип изделия. Расшифровать эти значения несложно. Примеры:

- ДРЛ 250 — дуговая ртутно-люминофорная лампа мощностью 250 В;

- ДРВ 160 — дуговая ртутно-вольфрамовая лампа мощностью 160 В.

Источник ровного светового потока ДРВ 500, характеристики которого определяются параметрами цоколя, может иметь конструкцию смешанного типа. В стартерной схеме может присутствовать дроссель. Балласт служит для снижения напряжения на электродах благодаря увеличению напряжения в активном люминесцентном устройстве. Прибор изготавливается в виде катушки с намотанным на ферромагнитный сердечник проводом. Для снижения реактивной энергии в схеме лампы е40 достаточно отключить компенсирующий конденсатор.

Технические характеристики прибора адаптированы для открытых пространств. Лампа ДРВ 500 демонстрирует отличные результаты при напряжении 220 В с частотой колебания тока 50 Гц. Устройства рассчитаны на непрерывную эксплуатацию в течение 7,5 тыс. часов.

Преимущества и недостатки

Главным достоинством люминесцентной лампы выступает высокая светоотдача, относительно типовых светильников. Если ртутная ДРЛ 250 обеспечивает световой поток 12000 лм при расходе энергии 250 Вт, обычное устройство будет потреблять 1000 Вт. Размеры мощных лампочек (более 400 Вт) отличаются от стандартных устройств компактностью. Спектр излучения прибора естественный, свет интенсивный, далеко излучается.

Ртутный светильник 250 Вт

Отрицательными характеристиками приборов высокого давления выступают:

Выделение озона в ходе эксплуатации, важно позаботиться о вентиляции помещения.

Стоимость люминесцентных светильников в 5–7 раз дороже обычных ламп высокой мощности.

Размеры отдельных модификаций (например, ДРЛ 125 Е40) превышают аналогичные устройства с вольфрамовой нитью.

Спустя 2-3 месяца эксплуатации неизбежно изменение спектра излучения. Недостаток вызван техническими характеристиками люминофора.

Светильник ДРЛ чувствителен к перепадам напряжения и требует подключения через пускорегулирующий аппарат.

Неприятное гудение и моргание световых лучей определяет ощутимые неудобства в жилых помещениях

Применять приборы высокого давления в цехах с вращающимися предметами нежелательно в силу стробоскопического эффекта (подвижные устройства кажутся неподвижными).

Нормальная рабочая высота для светильника ДЛР — четыре метра.

Сравнение ДРЛ светильников в процессе работы Важно помнить! Ртутный состав горелки требует отдельной утилизации прибора

Основные характеристики

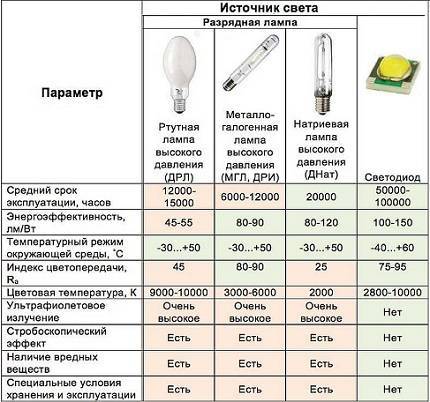

В последнее время ДНаТ часто применяют для замены ДРЛ и других типов ламп в виду совершенствования конструкции и повышения их технических параметров, требования к которым были установлены ГОСТом Р 53073-2008.

Наиболее актуальными характеристиками для них являются:

- допустимый температурный режим – от – 30°С до +50°С, для районов с особо агрессивной средой можно встретить модели ДНаТ и с большим температурным пределом.

- КПД лампы составляет около 30%;

- потребляемая мощность составляет от 30 Вт до 1кВт, обозначается цифрами в маркировке лампы после букв ДНаТ;

- срок эксплуатации колеблется в пределах от 6 000 до 25 000 часов;

- способны выдавать поток в пределах от 3500 до 130 000 Лм, в зависимости от модели лампы;

- эффективность ДНаТ находиться в пределах от 80 до 130 Лм/Вт, что приближает их к светодиодным светильникам;

- спектр излучения находиться в районе 2000 К, а коэффициент цветопередачи Ra составляет всего 20 – 30.

В таблице ниже приведены параметры ламп ДНаТ с разной мощностью:

Таблица: параметры некоторых моделей ламп ДНаТ

Вышеперечисленные данные ярко выделяют лампы ДНаТ среди остальных световых приборов, поэтому далее мы рассмотрим основные плюсы и минусы в их эксплуатации.

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Павлович, эксперт по освещению и электрике

Любые вопросы задавайте мне, я помогу!

Также применяют пуск ламп ДРЛ с использованием простой лампы, но только при условии, что она имеет одинаковую мощность с ДРЛ-лампой. Если же вам что-то непонятно, пишите мне!

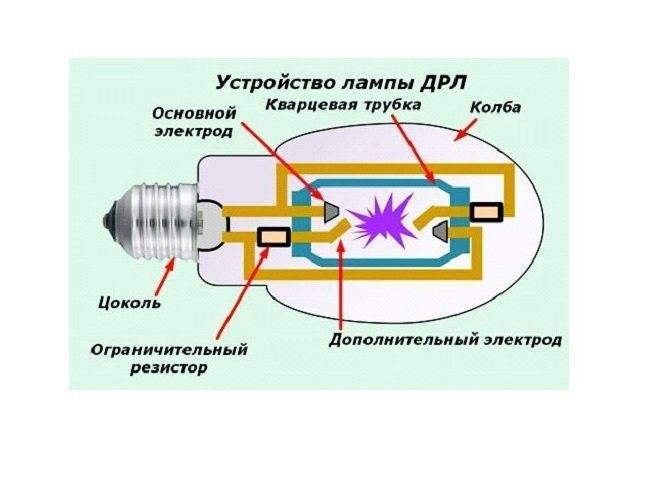

Конструкция и принцип действия

Ртутная газоразрядная лампа, как следует из ее названия, представляет собой электрический источник света, использующий для генерации излучения оптического диапазона газовый разряд в парах ртути. Однако в том же названии фигурирует прилагательное «люминесцентная». Это связано с тем, что для коррекции цветности потока лампа ДРЛ, помимо света от самого газового разряда, использует излучение светящегося под его воздействием люминофора, которым покрыта внутренняя поверхность колбы лампы. Это делает спектр более равномерным и широким и, как следствие, улучшает цветопередачу.

Известно, что для возникновения разряда в газе между двумя электродами необходимо приложить высокое напряжение, гораздо большее, чем стандартные 220 В. Когда же разряд уже существует, поддерживать его можно и при напряжении сети. Впрочем, чем меньше расстояние между электродами, тем меньшее напряжение требуется для поджига разряда. Однако небольшой светящийся участок не будет давать достаточную мощность излучения.

Поэтому в первых лампах ДРЛ разряд создавался с помощью внешнего источника импульсов высокого напряжения, которые пробивали рабочее пространство между электродами при включении лампы в сеть, а затем генератор отключался. Сегодня к такой схеме вернулись в натриевых и металлогалогенных газоразрядных лампах. Однако во времена появления ртутных источников света (1960-70 гг.) подобные электронные устройства были недостаточно надежными, поэтому инженерам пришлось искать другое решение. Здесь и вспомнили о возможности розжига разряда сетевым напряжением при малом расстоянии между электродами.

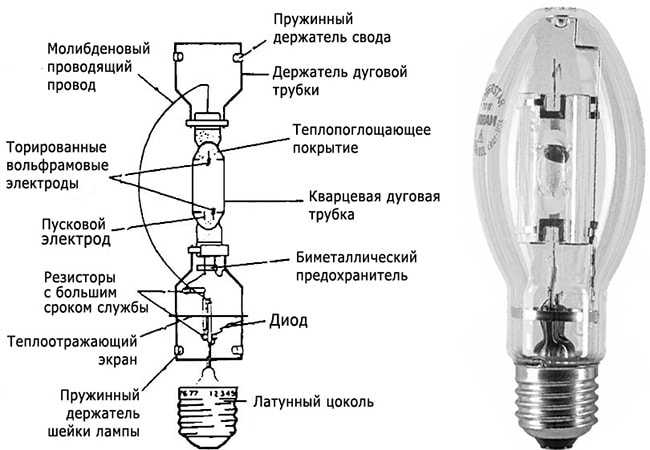

С 1970-х годов в конструкцию ртутных ламп ввели два дополнительных поджигающих электрода, которые расположены совсем рядом с основными и через токоограничительные резисторы подключены к противоположным основным электродам. Таким образом, при включении лампы в сеть вначале возникают два маленьких тлеющих разряда у каждого из концов горелки, которые постепенно прогревают весь объем газа и разжигают основную дугу разряда (вначале этот разряд тоже тлеющий, но быстро переходит в дуговой). Именно поэтому лапы ДРЛ начинают ярко светиться не сразу и первые несколько минут еле заметно «тлеют». При этом длительность пускового режима сильно зависит от температуры окружающей среды – чем она ниже, тем, соответственно, дольше будет прогреваться лампа. Установившийся дуговой разряд между основными электродами вызывает протекание через лампу рабочего тока, и малые разряды уже не участвуют в процессе горения лампы.

Конструктивно горелка с четырьмя электродами оформлена в виде внутренней колбы из кварцевого стекла или особой прозрачной керамики, заполненной инертным газом аргоном с добавлением металлической ртути. Когда лампа выключена и не разогрета, ртуть находится внутри горелки в виде отдельного небольшого шарика, либо оседает на стенках колбы и электродах в виде налета. Материал колбы горелки очень тугоплавок и химически стоек, поэтому выдерживает условия, необходимые для возникновения разряда. Горелка помещена внутрь внешней большой колбы из обычного стекла. Здесь же расположены проводники из толстой никелевой проволоки и приваренные к ним ограничительные сопротивления.

Электрический разряд в парах ртути создает излучение с очень неровным, прерывистым спектром. В нем наблюдается семь спектральных линий, три из которых, и при этом – самые интенсивные, лежат в ультрафиолетовом диапазоне. Именно под их воздействием светится люминофор, нанесенный на внутренние стенки большой колбы. Видимый свет разряда имеет сине-зеленый оттенок, а люминофор светится более теплым, красноватым светом. Излучение от обоих излучающих объектов, смешиваясь, дает яркий и ровный свет, достаточно близко приближающийся к белому.

Достоинства и недостатки

Популярность ламп ДРЛ обусловлена их достоинствами, главными из которых являются:

- Продолжительные сроки эксплуатации.

- Компактные размеры.

- Высокие показатели по световому потоку.

Кроме этого, модели серии ДРВ могут быть использованы вместо ламп накаливания, позволяя снизить нагрузку на питающую электрическую сеть. А наличие вольфрамовой нити способствует стабилизации напряжения питания источника света.

Основными недостатками ламп ДРЛ являются следующие показатели:

- Восприимчивость к скачкам напряжения в питающей сети.

- Повторное включение источника света можно осуществить только после его остывания.

- Пульсация светового потока.

Модификации ДРВ, кроме вышеуказанных недостатков, обладают меньшими КПД и сроком эксплуатации, чем аналогичные модели серии ДРЛ.

В связи с тем, что в последние годы все большее количество потребителей электрической энергии борются за ее экономию, на смену газоразрядным лампам приходят их светодиодные аналоги.

Светотехнические приборы, использующие светодиоды в качестве источника света, применяются в качестве уличных светильников, а также для внутреннего освещения, декорирования помещений и при оформлении ландшафтного дизайна.

Предыдущая

СпециализированныеВиды ламп ДНаТ и их технические характеристики

Следующая

СпециализированныеВыбираем освещение для маникюра и УФ-лампу для сушки лака

Спасибо, помогло!Не помогло

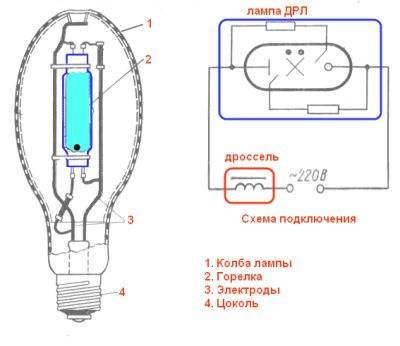

Устройство и принцип работы ДРЛ

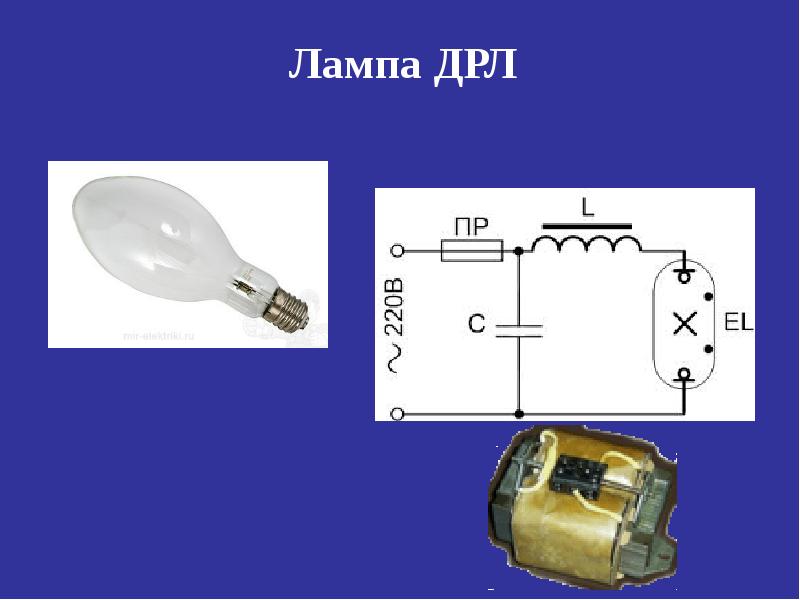

Чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.

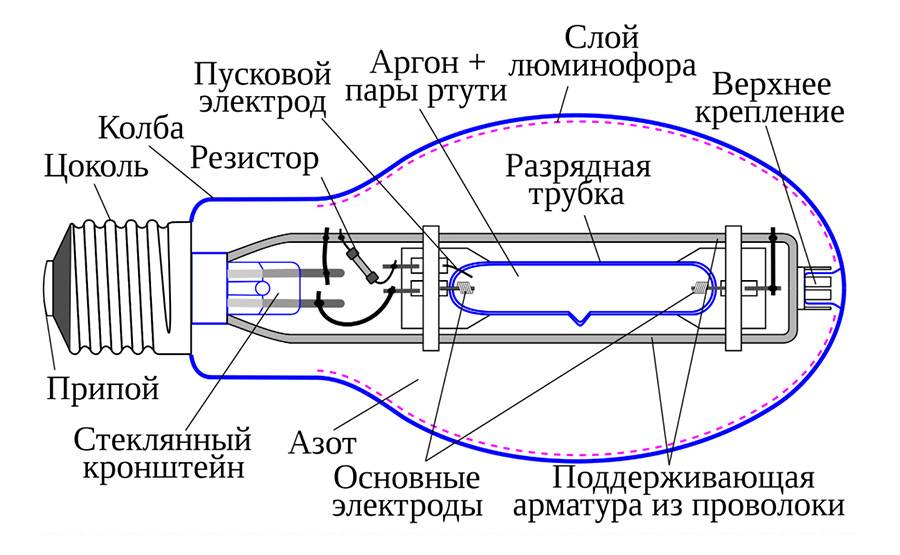

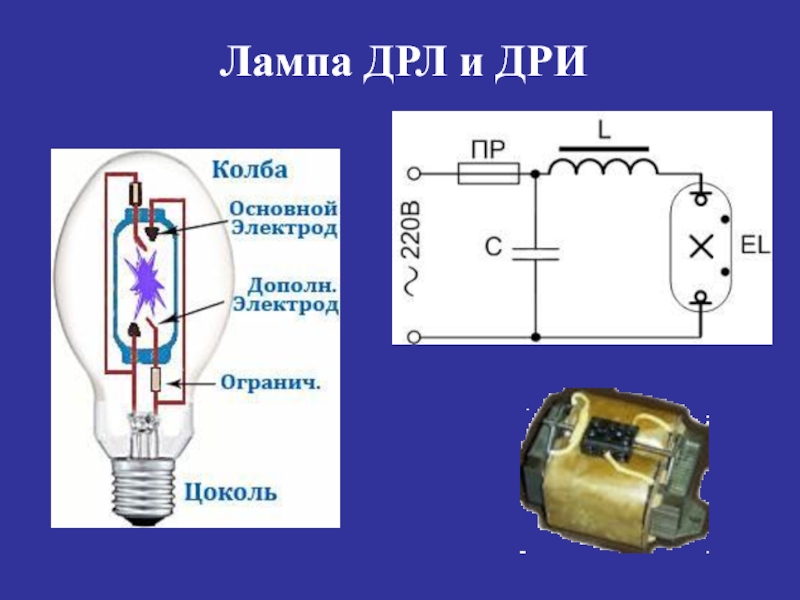

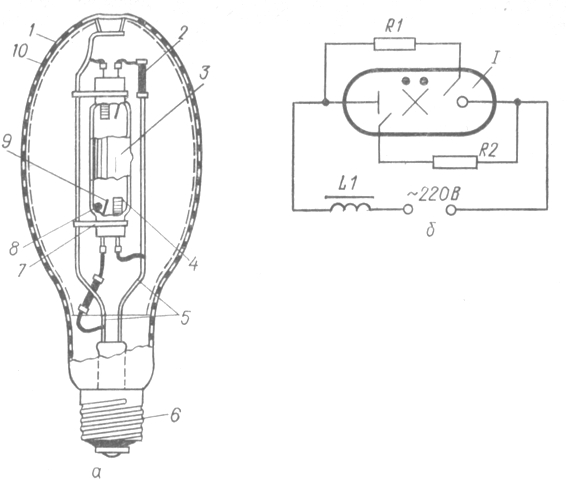

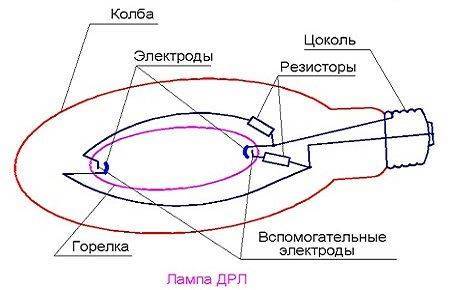

Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.

Основные функциональные части обычной ДРЛ

- Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.

- Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.

- Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.

Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.

Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.

Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.

Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.

Советуем изучить — Действия электротехнического персонала при перегорании высоковольтного предохранителя трансформатора

Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.

Параметры и характеристики катушки индуктивности

При выборе пускорегулирующего устройства нужно учитывать его характеристики. Один из главных параметров – это индуктивность, которая измеряется в Гн (Генри). Величина реактивного сопротивления включенного балласта зависит от его индуктивности. Эта величина характеризует магнитные свойства электрической цепи. 1Гн пропускает 1А тока при напряжении 1В. К основным параметрам индуктивной катушки относят:

- длина катушки в м;

- число витков;

- проницаемость материала сердечника;

- размер поперечного сечения магнитопровода;

- магнитное насыщение.

Индуктивность обмотки балласта зависит от всех вышеописанных характеристик.

Сопротивление витков обмотки катушки зависит от величины поперечного сечения сердечника. Поэтому при выборе ПРА для ДНаТ нужно учитывать их мощность, от которой зависит номинальный ток нагрузки. Соответственно, размеры электрического балласта зависят от мощности лампы.

Как заменить старые лампы на светодиодные

Непосредственно заменить газоразрядную лампу на светодиодную не получится – из-за особенностей работы ДРЛ она подключается через пуско-регулирующую арматуру, основным элементом которой служит дроссель, ограничивающий ток. Этот дроссель в цепи переменного тока создает значительное сопротивление. Поэтому если ввернуть светодиодную лампу непосредственно вместо газоразрядной, яркость свечения значительно снизится. Также в схеме имеется конденсатор для улучшения компенсации бросков напряжения и предохранитель, который защищает питающую сеть от возможных коротких замыканий в лампе.

Схема подключения ртутного осветительного прибора.

Эту проблему можно обойти модернизацией драйвера LED-светильника или разработкой нового, который принципиальных технических решений содержать не будет. Просто адаптация к новым условиям работы. Но с экономической точки зрения в этом смысла нет, потому что переделать схему гораздо проще.

ДРЛ

Чтобы адаптировать светильник под светодиодную лампу, следует выполнить шаги:

Удалить дроссель и замкнуть контакты, к которым он был подключен, перемычкой. Можно не удалять, а просто замкнуть – работать все равно будет. Но лучше демонтировать. Внешний вид дросселя

Конденсатор на работу не влияет, можно оставить. Но лучше тоже демонтировать, потому что через него будет протекать ток. Это потребует увеличения сечения проводов, незаметного в случае одного светильника. Но когда ламп много, эффект будет заметен. Да и лишний элемент ненадежности, в котором может возникнуть короткое замыкание, пробой изоляции и т.п., лучше удалить

Балластный конденсатор

Предохранитель – плавкая вставка – важного значения не имеет. Защиту от нештатных режимов в современных сетях выполняют автоматические выключатели

Свои функции они выполняют эффективно, и в подстраховке плавким предохранителем не нуждаются. В случае возникновения перегрузки в защищаемой линии автомат можно просто взвести (после устранения неисправности), а предохранитель придется заменять. Для этого надо иметь запас плавких вставок. Резонов продолжать использовать этот элемент нет. Его также лучше демонтировать, а контакты замкнуть.

Существуют лампы ДРЛ, не требующие дросселя. Для розжига у них внутри установлена специальная спираль. Это самый простой вариант – замена ДРЛ 250 на светодиодную лампу с цоколем Е40 в таком случае производится простым выкручиванием старого осветительного прибора и установкой современного на то же место. Надо лишь проконтролировать наличие конденсатора и предохранителя – они могут быть установлены «на всякий случай».

Также возможны ситуации, когда различные умельцы подключали лампы ДРЛ без дросселя, используя в качестве балластов конденсаторы, лампы накаливания и т.д. Конечно, это все надо отключить и демонтировать.

ДнаТ

Натриевый осветительный прибор ДНаТ-250.

Наряду с лампами серии ДРЛ для наружного освещения применяются газоразрядные лампы серии ДНаТ, действие которых основано на свечении паров натрия при достаточной степени ионизации газов внутри колбы. Эти лампы не попадают под действие соглашения о прекращении выпуска ртутных приборов, у них нет слоя люминофора, их экологичность гораздо выше, чем у ртутных. По электрическим параметрам они также выигрывают у ДРЛ.

| Тип лампы | Номинальная мощность, Вт | Средний ресурс, часов | Начальный световой поток, лм | Снижение светового потока через год |

| ДРЛ-250 | 250 | 12 000 | 13 200 | 40% |

| ДНаТ-250 | 250 | 15 000 | 26 000 | 20% |

Многие специалисты ставят под сомнение необходимость замены натриевых ламп на светодиодные, потому что лампа ДНаТ:

- дешевле, чем LED;

- имеет сравнимую со светодиодами энергоэффективность;

- производится по отработанным технологиям, что ведет к высокому качеству изготовления и сроку эксплуатации, примерно равному фактическому (не заявленному!) периоду службы LED-ламп от малоизвестных производителей.

Подключение ДНаТ к сети 220 В требует специального прибора – импульсного зажигающего устройства (ИЗУ), так как для розжига требуются высоковольтные импульсы, и дросселя. Если решение о замене натриевых ламп на светодиодные все же принято, потребуется демонтировать ИЗУ. Схему подключения можно найти прямо на корпусе. При замене на LED все лишние элементы надо удалить.

Схему обычно рисуют на корпусе устройства.

Схема подключения натриевого источника света.

Для чего нужна пускорегулирующая аппаратура

Прежде чем мы начнем разговор о дросселе, разберемся, что такое пускорегулирующая аппаратура и для чего она нужна. Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять, как работает люминесцентная лампа (ЛДС). Взглянем на ее схематическое изображение.

Перед нами стеклянная колба в виде трубки, в концы которой впаяны две спирали из вольфрама – анод и катод. Сама трубка заполнена инертным газом с небольшим добавлением ртути. Если на анод и катод подать рабочее напряжение, то лампа не засветится – слишком велико сопротивление инертного газа, и тока между электродами не будет.

Для того чтобы прибор запустить, необходимо разогреть спирали. Как только они разогреются, начнется термоэлектронная эмиссия, такая же, как в обычной электронной вакуумной лампе для радиоприемников. Между электродами начнет течь ток, а пары ртути станут излучать ультрафиолет. Попадая на люминофор, ультрафиолет заставляет его ярко светиться. Само же УФ излучение практически полностью поглощается стеклом и люминофором.

Пуск ДЛС обеспечивает специальный прибор – стартер, который кратковременно подает на спирали напряжение (о схеме его включения поговорим позже). Он является пусковой частью пускорегулирующей аппаратуры.

Стартеры для запуска ДЛС

Заставить лампу работать (как говорят, «запустить») можно и другим способом, кратковременно подав на электроды повышенное напряжение. Именно так и работают электронные пускорегулирующие аппараты, о которых поговорим позже.

Но после пуска ЛДС начинаются новые проблемы: тлеющий разряд в колбе переходит в дуговой и мгновенно приводит к короткому замыканию. Чтобы этого не произошло, ток через лампу во время ее работы необходимо ограничивать. Эту роль исполняет еще один прибор – электромагнитный балласт. Он является регулирующей частью пускорегулирующей аппаратуры.

ЭмПРА для ЛДС мощностью 36 Вт

Таким образом, без стартера лампа не запустится, без балласта – сгорит. Комплекс этих двух устройств и называют пускорегулирующим. Теперь, я думаю, тебе понятно, для чего пускорегулирующая аппаратура нужна, и что без нее никак не обойтись.

Важно! Мощность дросселя должна соответствовать мощности лампы. В противном случае лампа либо тут же погаснет, либо не запустится вовсе, либо сгорит

Принцип работы лампы ДРЛ

Каждая горелка изготавливается из прозрачного тугоплавкого материала, устойчивого к химическим воздействиям. Для этого используются керамические материалы или кварцевое стекло. Инертный газ, закачиваемый внутрь, имеет точную дозировку. Окончательный дуговой электрический разряд создается путем добавления металлической ртути, обеспечивая нормальное свечение лампы.

Запуск выполняется с помощью зажигающих электродов. Когда к лампочке подается питающая электрическая энергия, происходит создание тлеющего разряда между зажигающим и основным электродом, которые расположены очень близко относительно друг друга. В результате, происходит накопление носителей зарядов, достаточных для появления пробоя на расстоянии между первым и вторым основным электродом. Тлеющий разряд в самые короткие сроки принимает дуговую форму.

Устойчивый свет и работа лампы типа ДРЛ начинается примерно через 10-15 минут, после подачи электроэнергии. В течение этого времени ток, протекающий в лампочке, значительно выше номинального значения и ограничивается сопротивлением, находящимся в пускорегулирующей аппаратуре. Продолжительность пуска напрямую зависит от температуры наружной среды. При низких температурах пусковой режим становится более продолжительным.

В процессе горения, излучение электрического разряда становится голубым или фиолетовым, благодаря свечению люминофора. Происходит смешивание зеленовато-белого света горелки и красноватого люминофорного свечения. Получается яркий цвет, приближающийся к белому. Следует учитывать наличие колебаний напряжения электросети, оказывающих влияние на световой поток. При низком напряжении лампочка ДРЛ может попросту не запуститься, а та, которая горит – может погаснуть.

Рассматривая принцип работы ртутных газоразрядных ламп (ДРЛ), следует учитывать ее сильный нагрев во время работы. Поэтому конструкция приборов освещения с такими лампами предусматривает использование термостойких проводов и качественных контактов, устанавливаемых в патроне. В процессе нагревания происходит рост давления внутри горелки с одновременным ростом пробойного напряжения. Из-за этого нагретая лампа может не включиться. Прежде чем производить повторное включение, нужно дать ей остыть.

Конструкция ДРЛ

В конструкцию входят следующие элементы:

- Стеклянная колба;

- Резьбовой цоколь;

- Ртутно-кварцевая горелка, наполненная аргоном. Дополнительно добавляется капля ртути;

- Основные катоды;

- Дополнительные электроды;

- Дополнительный угольный резистор

Ниже будут рассмотрены более подробно элементы:

- Цоколь. Он получает электроэнергию от сети в результате контакта токоведущих частей лампы с контактами патрона предмета освещения. В результате электричество передается на электроды горения;

- Кварцевая горелка. Он имеет форму колбы с двумя электродами по бокам (два – основных, два – дополнительных). Горелка наполняется аргоном и каплей ртути;

- Стекклянная колба. Это представляет внешнюю колбу лампочки. Внутри находится горелка с электрическими проводниками, соединенными с цоколем. Чтобы закачать в колбу азот, сначала из нее выкачивают весь воздух.

Первыми были горелки, которые применялись в этом типе источника света, имели 2 электрода, для которых требовалось дополнительное устройство, генерирующее мощные импульсы для запуска дуги. Напряжение горения лампы было ниже пускового напряжения. Первым устройством был ПУРЛ-220 – пусковое устройство для ртутных ламп. 220 –эио рабочее напряжение в вольтах. ПУРЛ-220 просуществовала недолго, так как базировалась на газовой установке. В семидесятые годы двухэлектродные лампы были сняты с производства. Их заменили горелки с четырьмя электродами. Для запуска работы им не требовалось внешнее устройство. Запуск стал намного проще.