Как сделать буферный бак своими руками

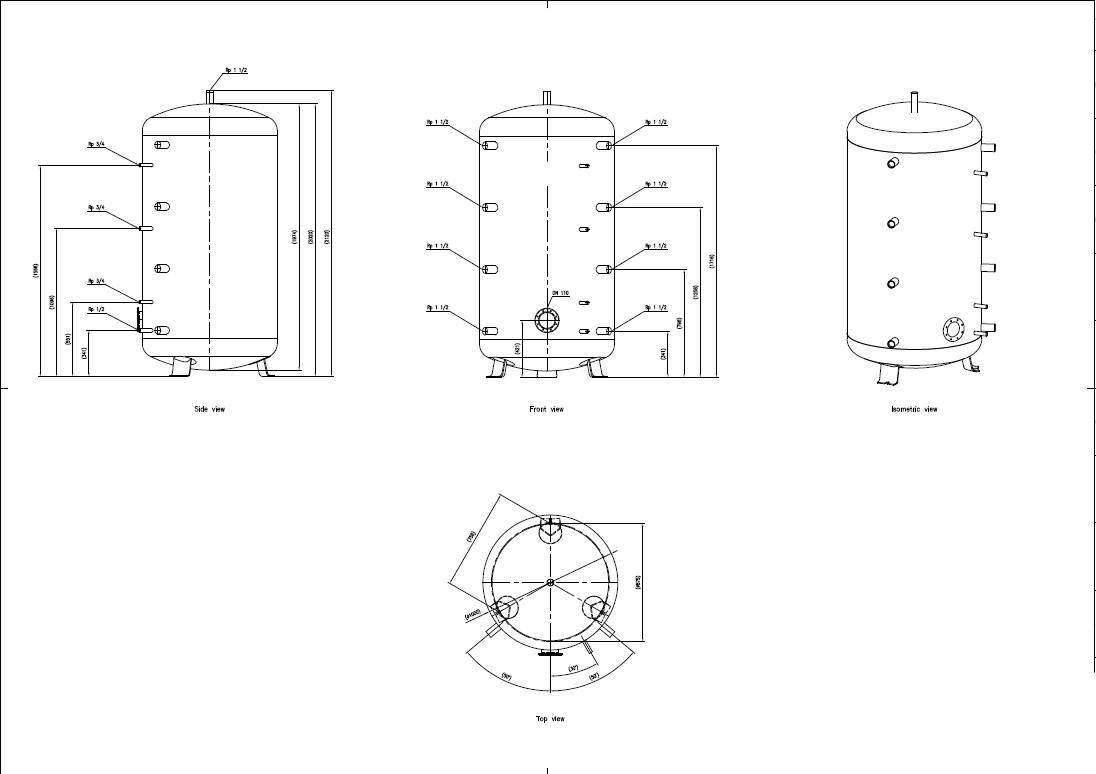

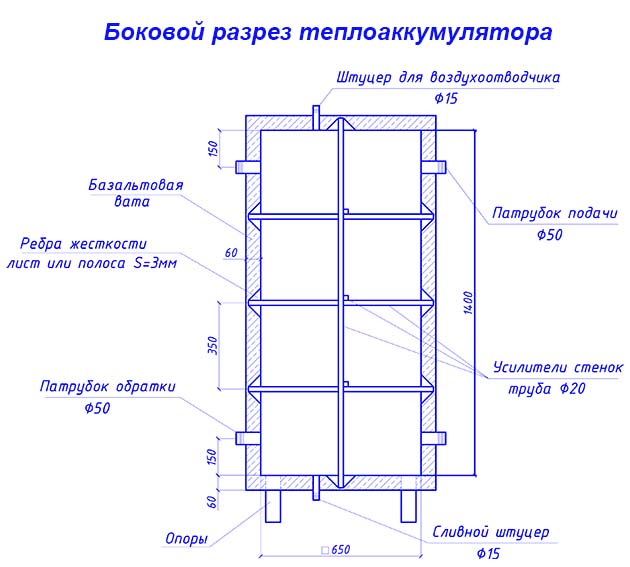

При небольшом навыке владения инструментами можно сделать гидроаккумулятор для системы отопления собственными силами из обычной бочки из стали. Нет бочки, придется купить несколько листов стали из нержавейки толщиной от 2 мм и сварить нужный бак в виде цилиндра. Чтобы прогреть воду потребуется, медная трубка диаметром 20-30 мм длиной 800-1500 мм – тут все зависит от размеров емкости. Трубку согнуть в спираль, поместить внутрь бочки.

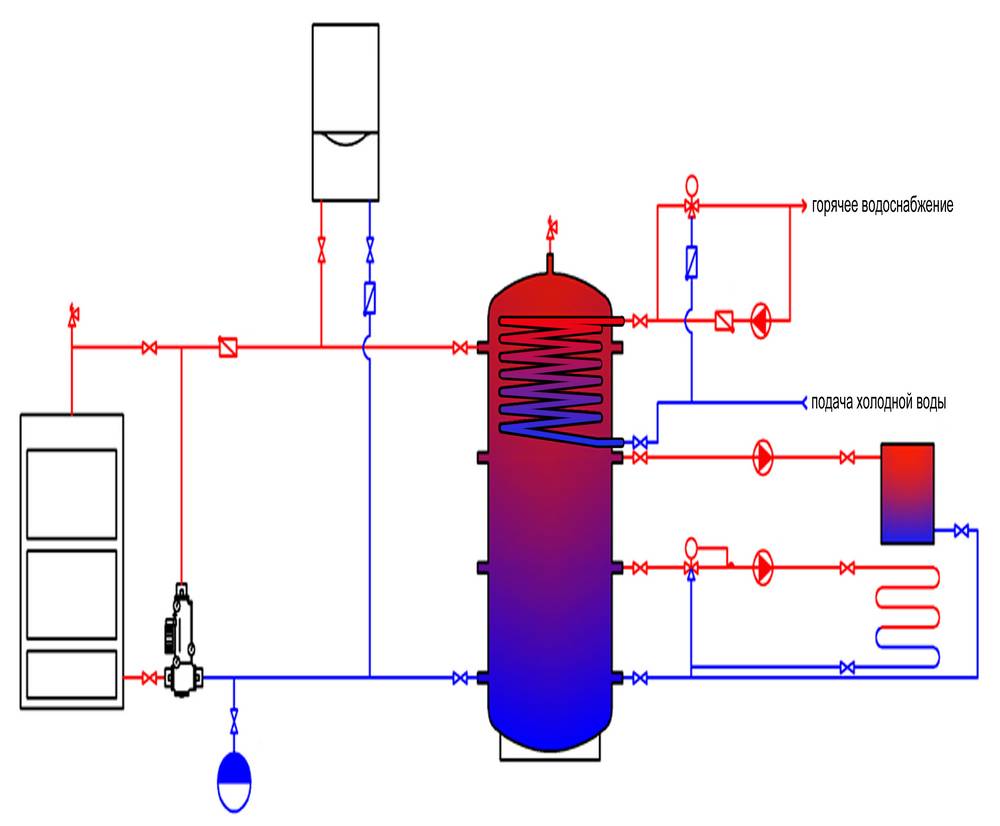

Аккумулятор в этом оборудовании будет в верхней части, потому отсюда выводится патрубок для отвода горячей воды, а вот в нижнюю часть устройства нужно врезать патрубок для подачи холодной воды. Отводы дополняются кранами, чтобы контролировать поступление воды в накопитель.

Следующий этап – проверка устройства на герметичность путем заполнения емкости водой. Если есть утечка, швы промазать герметиком или керосином, затем можно начать утепление бака.

Чем утеплить

Чтобы изоляционный слой лег ровно, наружная часть емкости обезжиривается, зачищается и потом грунтуется. Покрытие нужно выбирать порошковое, с антикоррозийной защитой – такие порошковые краски для металла продаются в магазинах. Для утепления подойдет рулонная базальтовая вата толщиной в 6-8 мм. Фиксировать можно шнурами или обмотать скотчем. Чтобы предупредить быстрое остывание воды специалисты рекомендуют покрыть утеплитель чехлом из фольгированной пленки или листовой стали.

Внешний слой утеплителя необходимо прорезать для вывода патрубков, затем можно подключать емкость к котлу отопления. Схема подключения теплоаккумулятора выполняется через резьбовые отверстия на внешнем корпусе прибора отопления – патрубок горячего теплоносителя (сверху) соединяется с магистралью, а холодного – врезается в трубопровод обратного тока теплоносителя.

Для чего нужен и как работает теплоаккумулятор

Те, у кого жилье отапливается твердотопливным котлом, знают о том, как трудно добиться стабильной температуры в батареях. Так как температура в топке нагревателя постоянно меняется и на этот процесс повлиять практически нельзя. А как это сделать, когда топливо заложено в топку и уже разгорелось? Можно, конечно, прикрыть подачу воздуха, но эффект будет малоощутимым к тому же долгосрочным. Иными словами, принять оперативные меры не представляется возможным.

Вторая проблема – это время между загрузкой топлива. Естественно, чем реже нужно подбрасывать дрова или уголь в котел, тем лучше, меньше хлопот. Чтобы решить обе эти проблемы можно установить баки аккумуляторы для отопления. Что это такое?

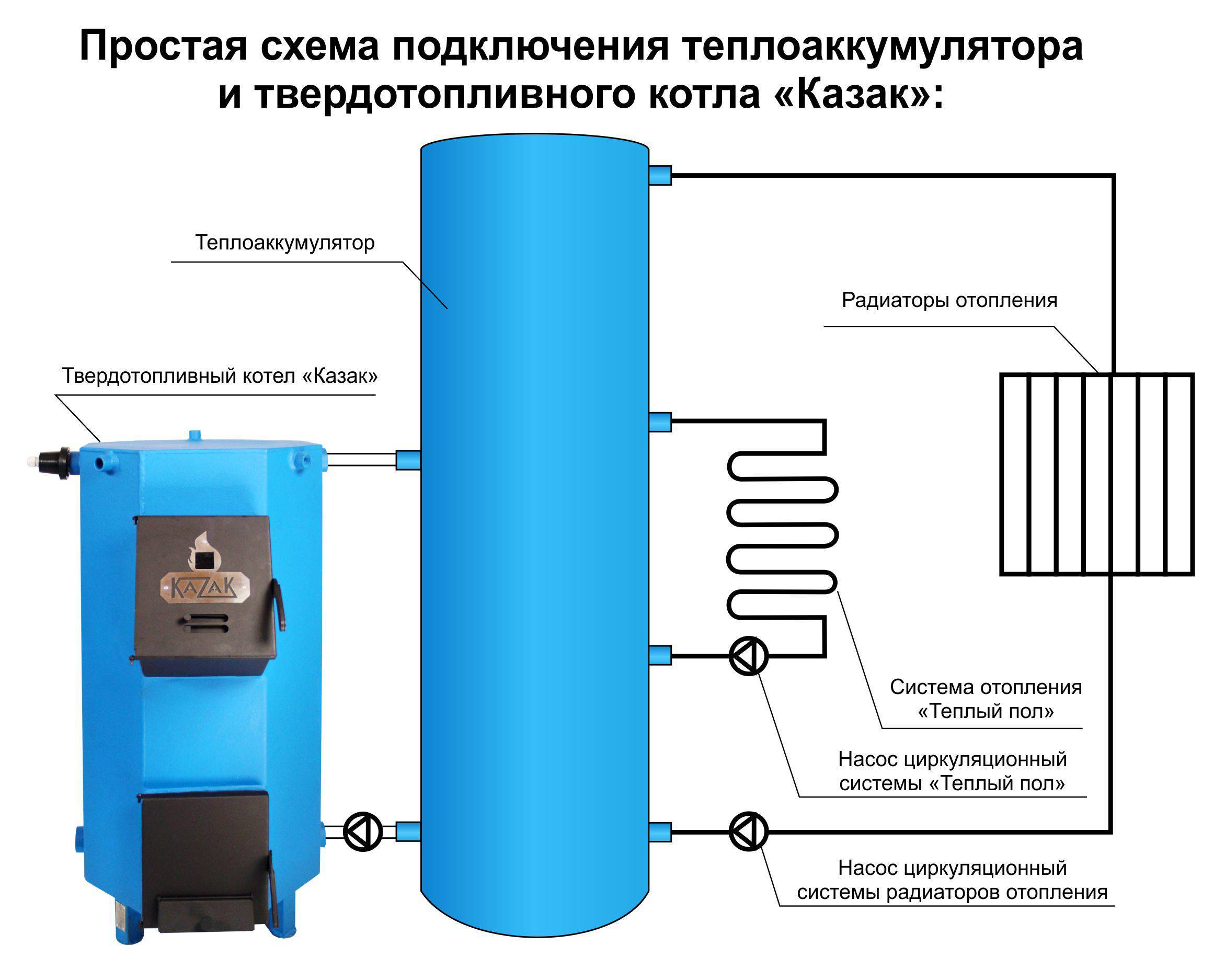

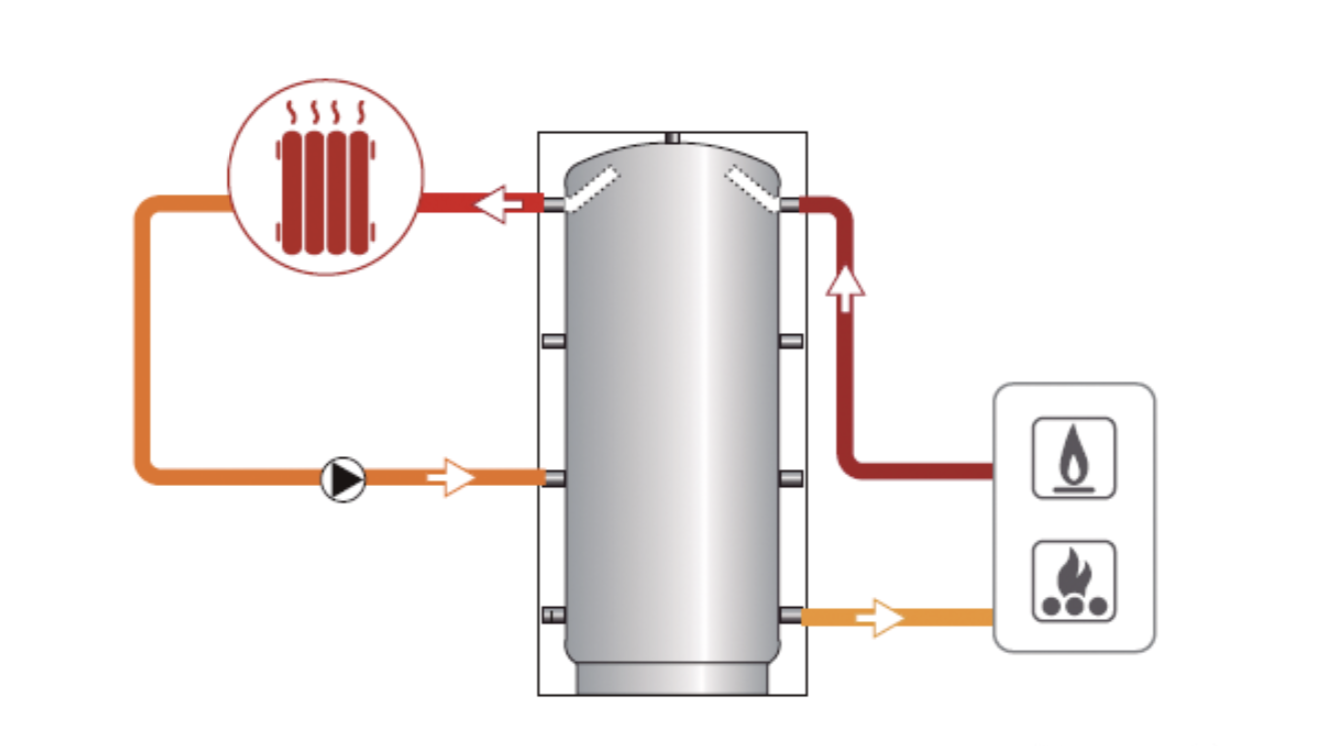

Внутри теплоаккумулятора находится теплоноситель. Это может быть вода или антифриз, при этом нужно понимать, что это тот же теплоноситель, который циркулирует по всему контуру. Принцип работы бака аккумулятора в системе отопления:

- котел греет воду, и она попадает в ТА, который постоянно заполнен теплоносителем;

- затем теплоноситель уходит в контур обогрева при этом отдает часть тепла общему объему жидкости резервуара;

- постепенно температура воды в теплоаккумуляторе растет;

- из контура обратка тоже приходит в ТА;

- из буферной емкости обратка передается в котел.

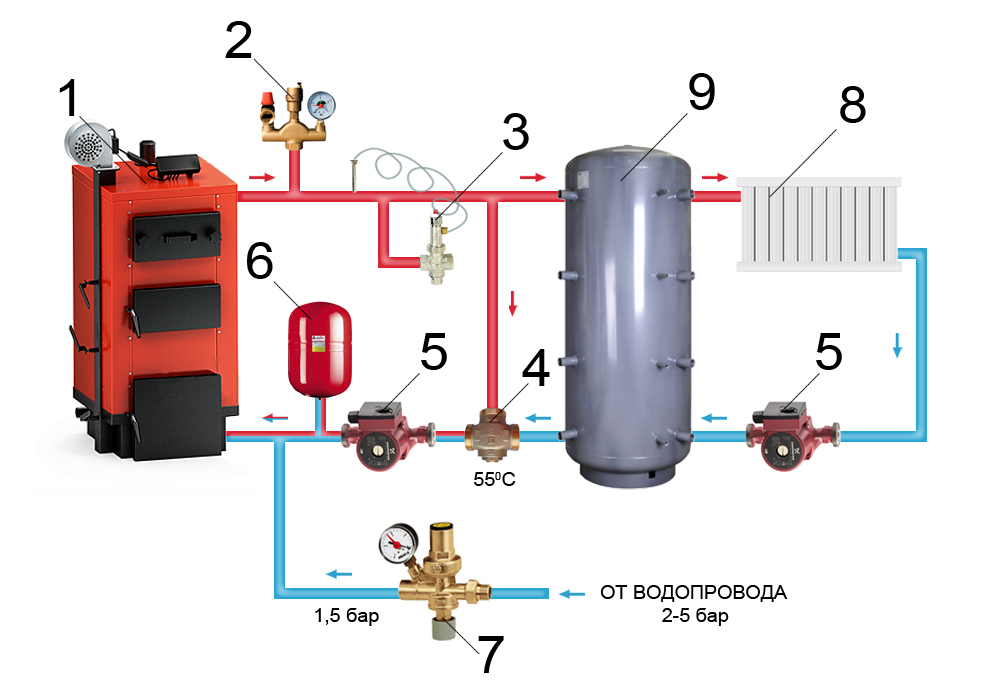

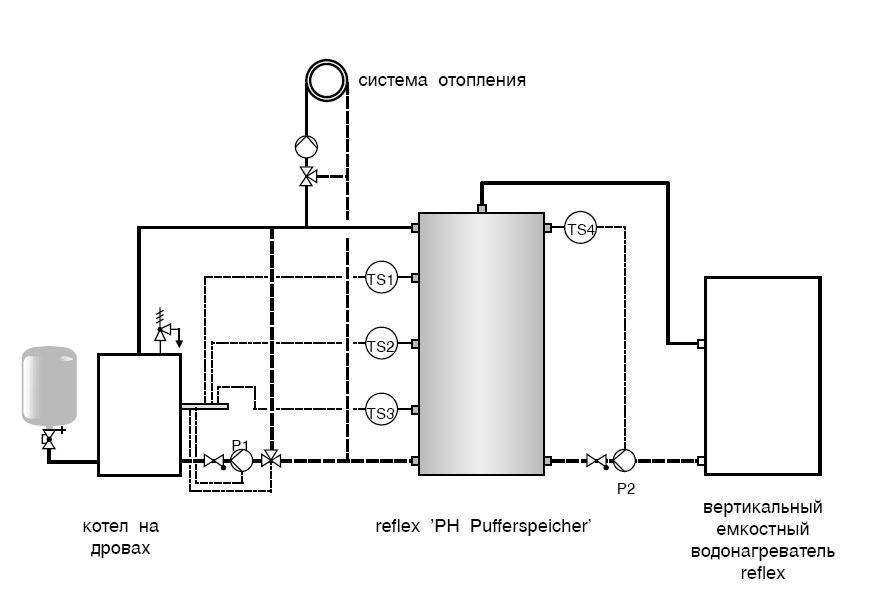

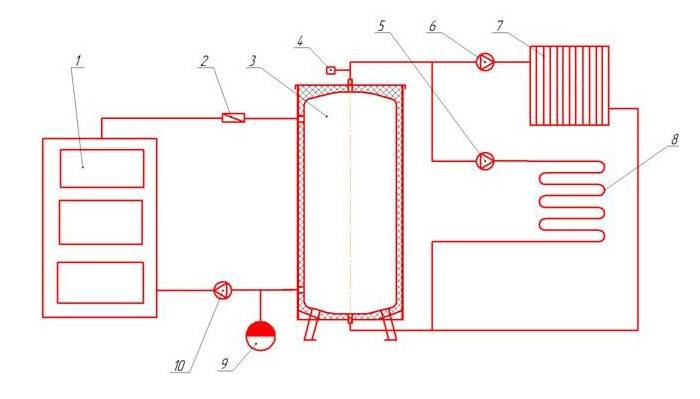

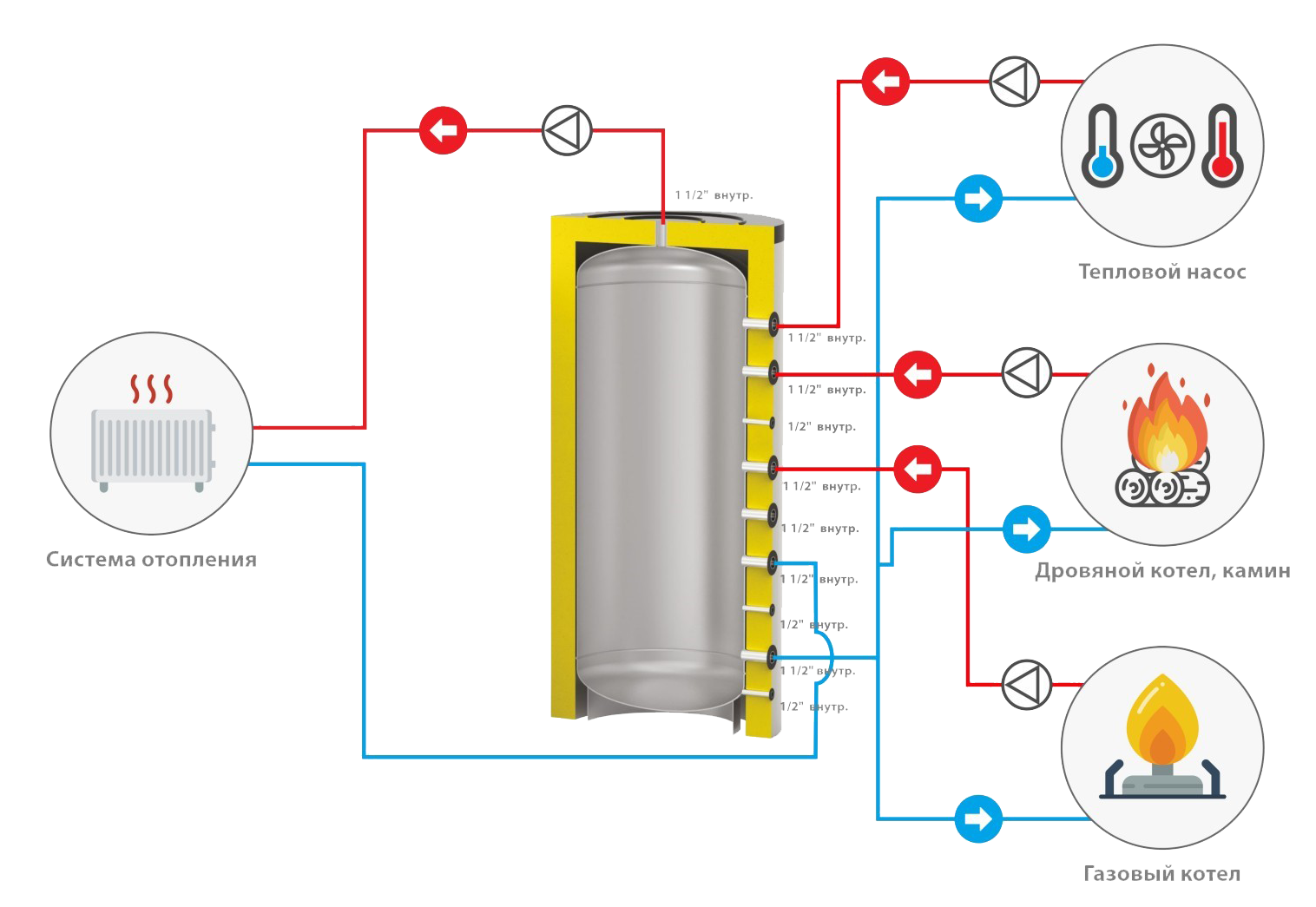

Схема подключения ТА

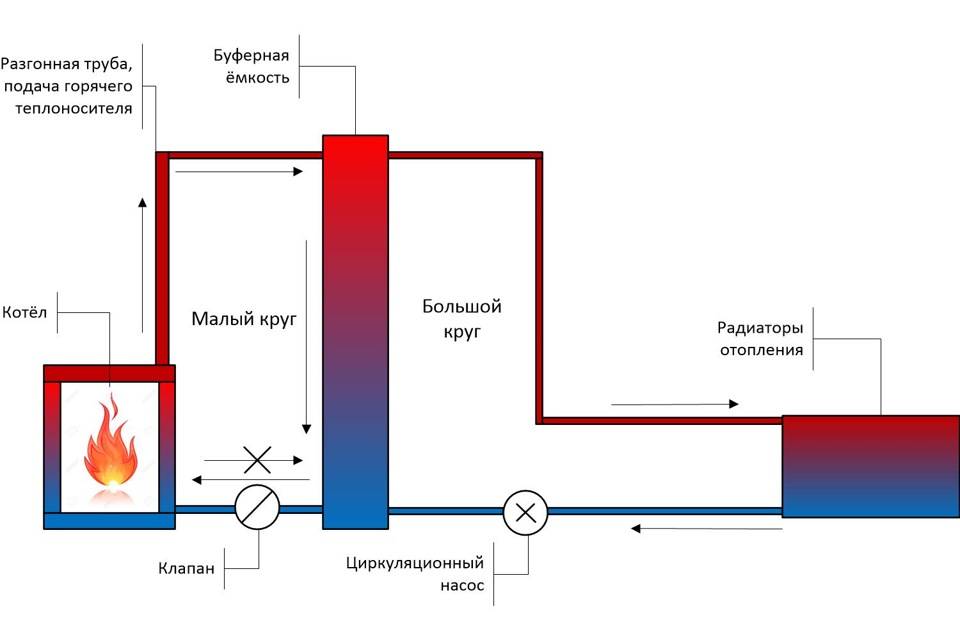

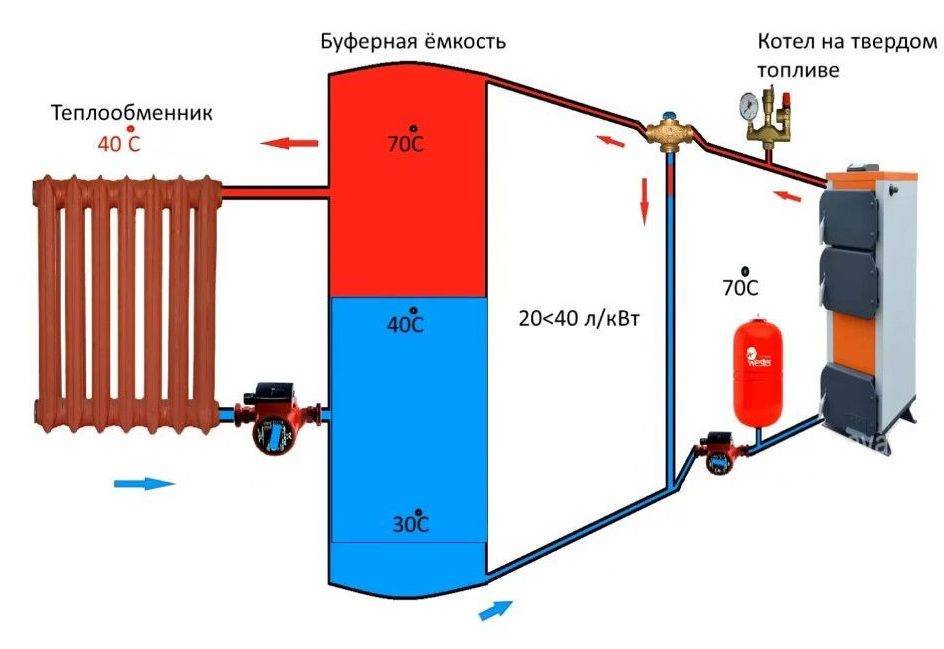

Подача воды в аккумулирующий бак для отопления осуществляется в верхней части, а обратка выходит в нижней. Эти потоки двигаются в резервуаре в разных направлениях. Задача заключается в том, чтобы они пересекались и осуществлялся теплообмен. В противном случае никакого аккумулирования тепла происходить не будет. При этом нужно не просто перемешать воду в емкости, а сделать это правильно.

Что это значит? Циркуляция должна быть настроена таким образом, чтобы поток подачи опускался вниз к потоку обратки, при этом обратка не должна подниматься вверх. Только в этом случае слой жидкости, который находится между потоками, будет нагреваться.

Настройка циркуляции осуществляется методом подбора мощности насосов до и после аккумулирующего бака для отопления, а также установки одной из трех скоростей их работы

Важно перед насосами ставить фильтры для системы отопления. В противном случае может потребоваться ремонт циркуляционного насоса. Теплоаккумулятор перестает отбирать часть тепла из поступаемого в него теплоносителя только в том случае, если он полностью заряжен

То есть температура воды одинаковая во всех слоях и сравнялась с температурой подачи от котла

Теплоаккумулятор перестает отбирать часть тепла из поступаемого в него теплоносителя только в том случае, если он полностью заряжен. То есть температура воды одинаковая во всех слоях и сравнялась с температурой подачи от котла.

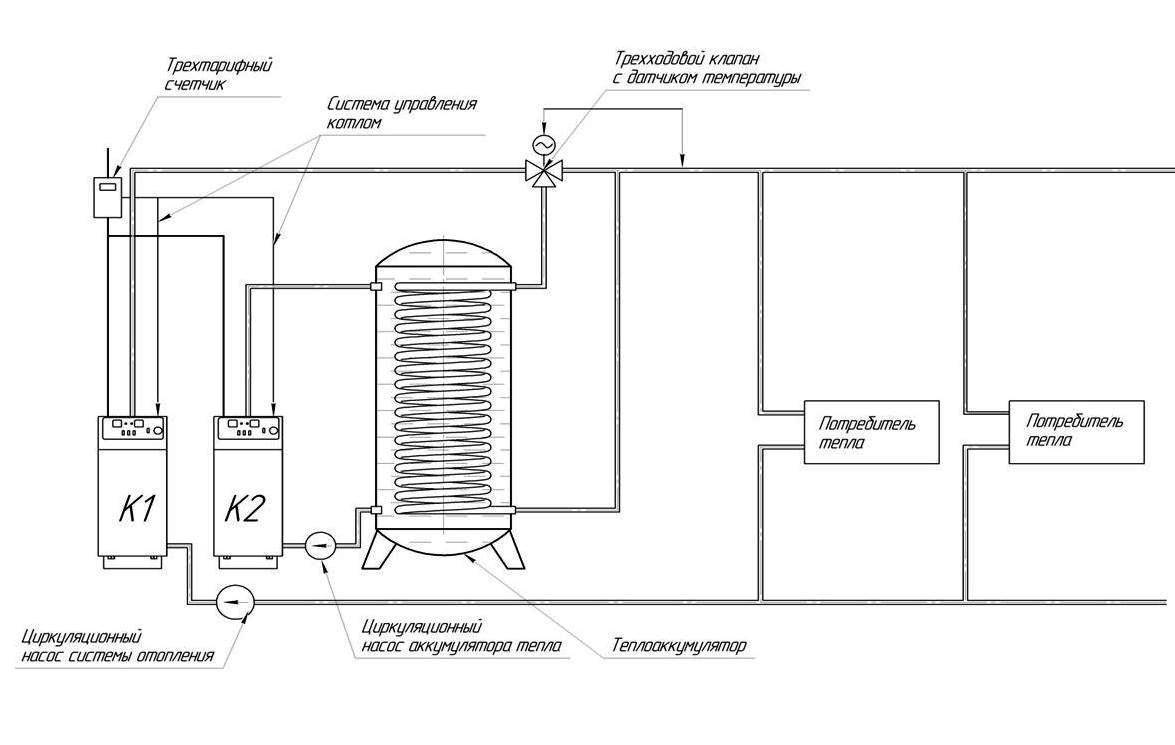

Схема подключения и монтаж своими руками

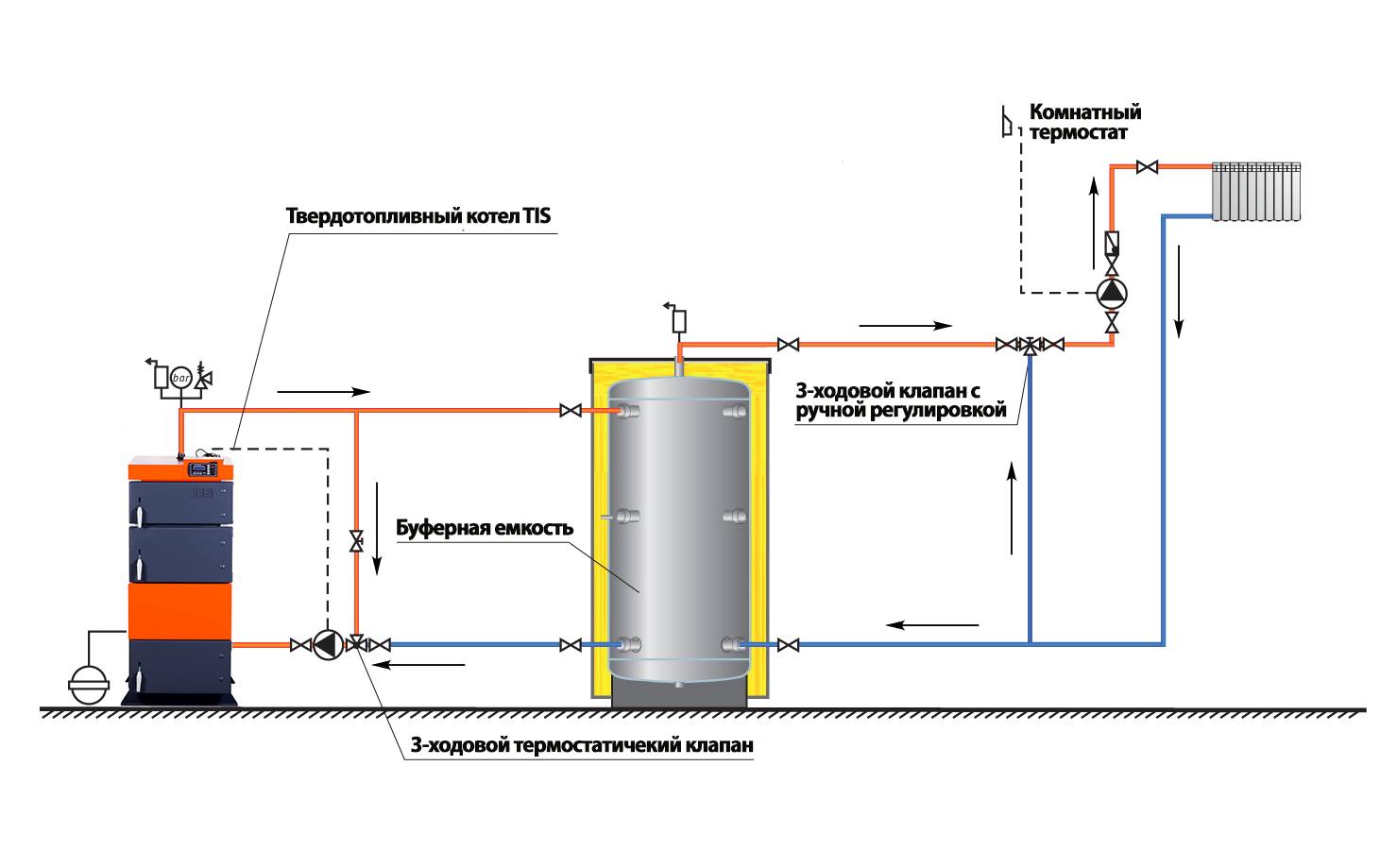

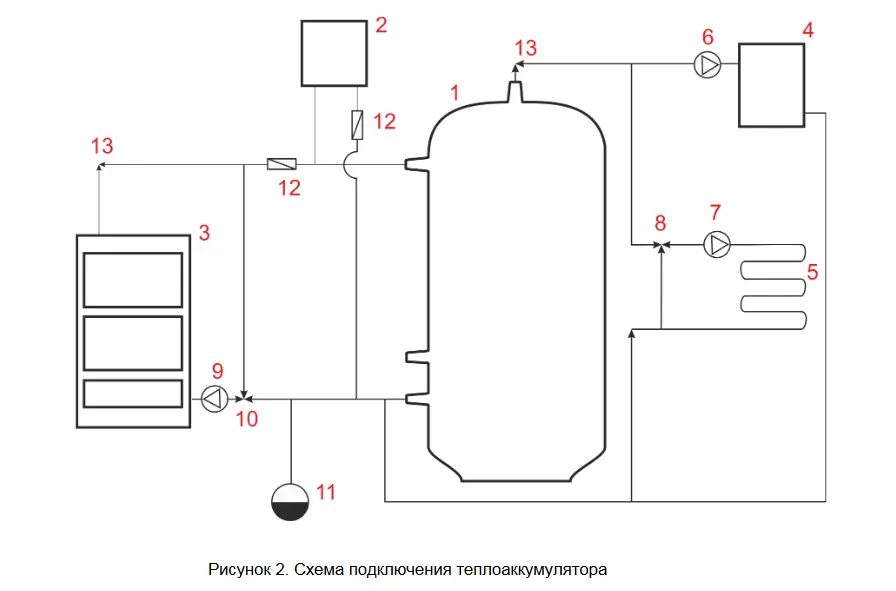

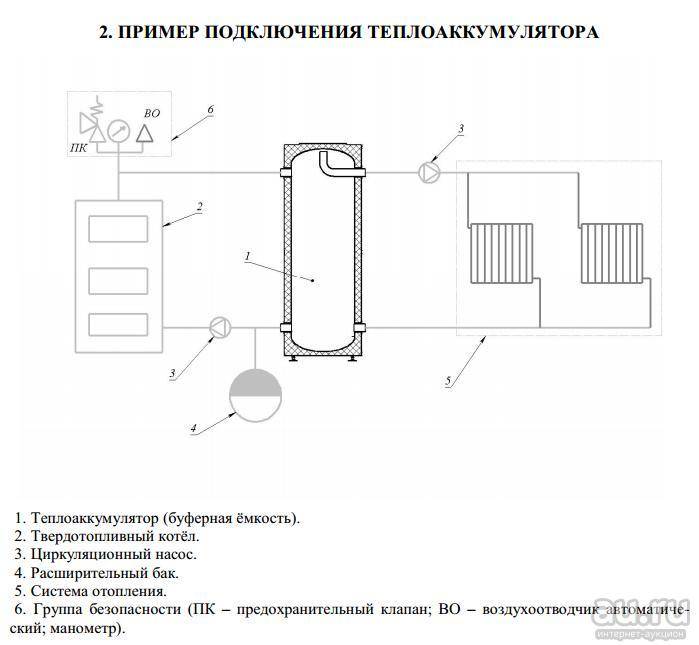

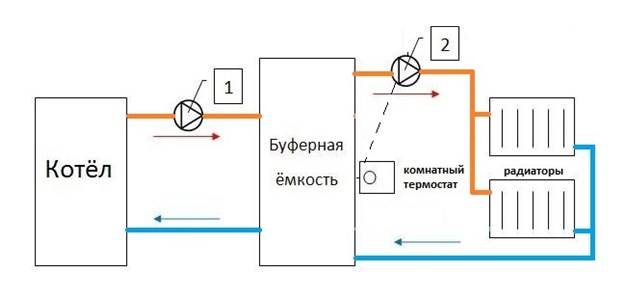

Схема подключения теплового аккумулятора

Если вы сталкивались с монтажом или реконструкцией отопительной системы, то вам будет несложно изготовить и установить тепловой аккумулятор. Справиться с этой работой сможет и новичок при наличии необходимых слесарных навыков.

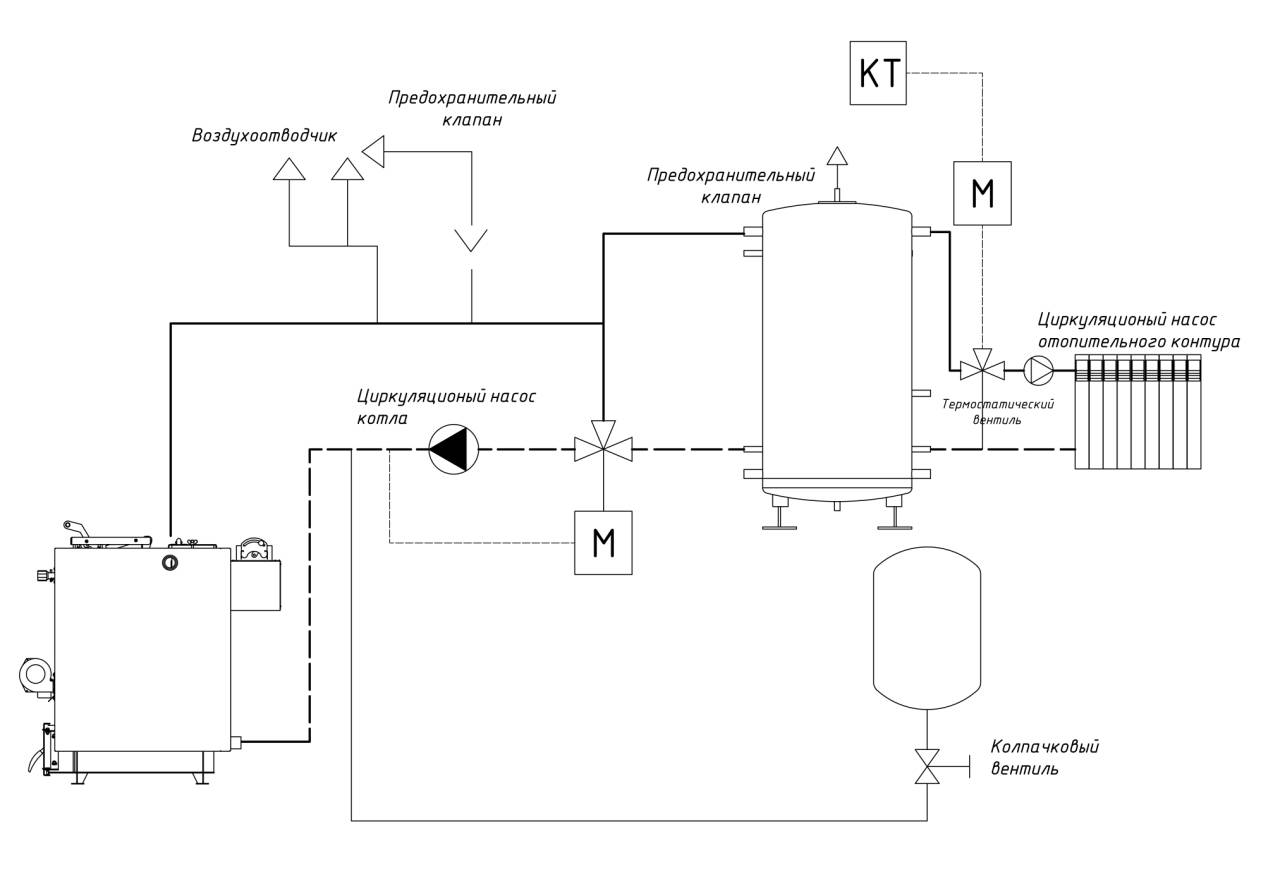

Схема подключения буферной ёмкости имеет следующие особенности:

- к нижним патрубкам прибора присоединяются вход котла и обратная ветка отопительной системы;

- движение теплоносителя в системе, равно как и его подачу в нагревающий агрегат, обеспечивает циркуляционный насос, установленный совместно с обратным клапаном и запирающим краном;

- к выходу котла подключён второй насос, предназначенный для транспортировки горячей жидкости к верхнему патрубку аккумулирующей ёмкости;

- второй верхний патрубок бака соединяется с напорной магистралью системы отопления. При этом возможно включение как с трёхходовым клапаном, так и без него.

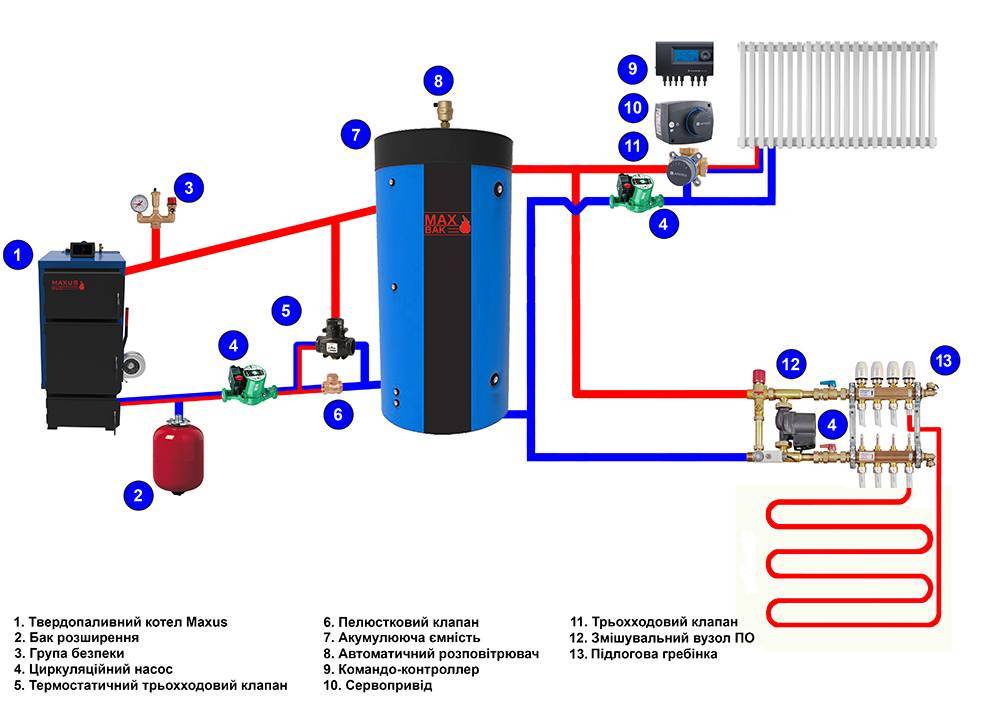

Отметим, что подобный принцип используется для систем с одним отопительным агрегатом. Применение нескольких котлов требует дополнительной установки запирающих, балансировочных и отсекающих устройств, что значительно усложняет схему подключения и конструкцию теплового аккумулятора.

Установка теплоаккумулирующей ёмкости

Монтаж теплового аккумулятора предусматривает установку регулирующей автоматики, запорных устройств и центробежных насосов

Вне зависимости от того, какой теплоаккумулятор используется (покупной или изготовленный своими руками), в процессе работы понадобятся:

- шаровые краны;

- циркуляционные насосы;

- отрезки труб необходимого диаметра;

- обратные клапаны;

- датчики температуры;

- предохранительный клапан;

- электрическая проводка;

- трехходовые краны или электрическая система управления работой циркуляционных насосов;

- тепловой аккумулятор.

Кроме этого, потребуются обычные наборы сантехника и электрика, которые включают нужные инструменты и необходимые изолирующие и герметизирующие материалы.

При монтаже буферной ёмкости учитывают способность нагретой жидкости подниматься в верхнюю часть бака

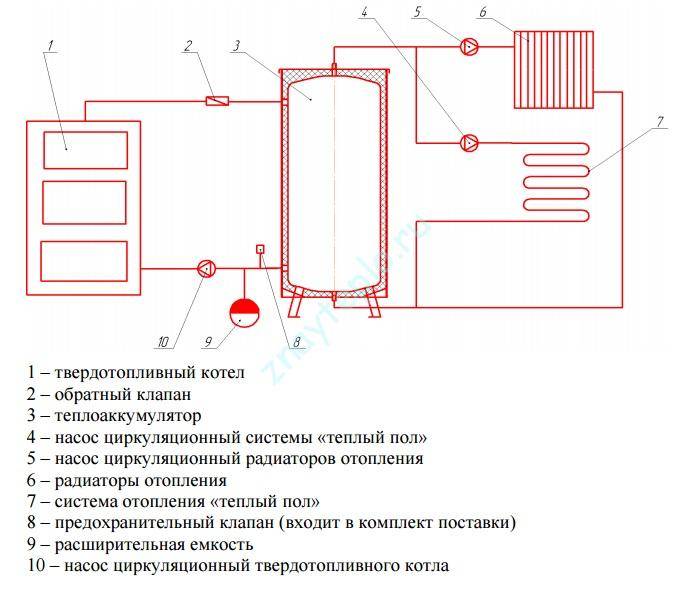

Прежде всего, определяют место установки прибора. Если есть возможность, то бак монтируют как можно ближе к отопительному котлу. Теплоаккумулирующую ёмкость подключают в следующем порядке:

- Из отопительной системы сливают теплоноситель.

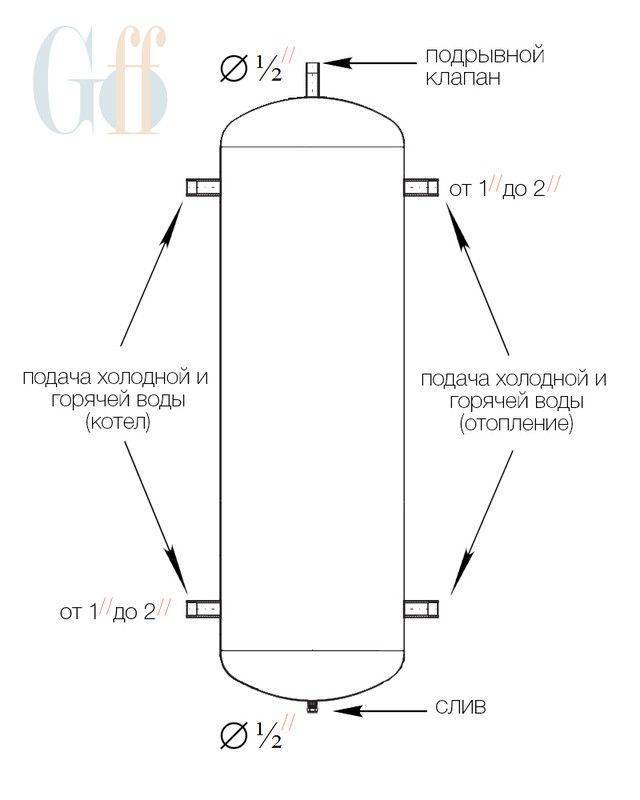

- К одному из верхних выводов бака подключают предохранительный клапан.

- На патрубки бака устанавливают шаровые краны. Можно обойтись и без запорной арматуры, но в таком случае при необходимости ремонта или замены оборудования понадобится сливать теплоноситель.

- К нижнему выводу ёмкости подключают циркуляционный насос, посредством которого охлаждённая жидкость будет подаваться в котёл.

- Напорный патрубок отопительного агрегата присоединяют к верхнему выводу теплового аккумулятора.

- Монтируют датчик температуры и блок автоматики, которые будут управлять циркуляционным насосом в зависимости от степени нагрева теплоносителя.

- К парному выводу, расположенному в верхней части бака, подключают подающую магистраль отопительной системы.

- На обратном трубопроводе монтируют второй циркуляционный насос. Этот агрегат понадобится для транспортировки теплоносителя по контуру обогрева.

- Устанавливают автоматику для управления работой второго насоса в зависимости от температуры воздуха в помещениях.

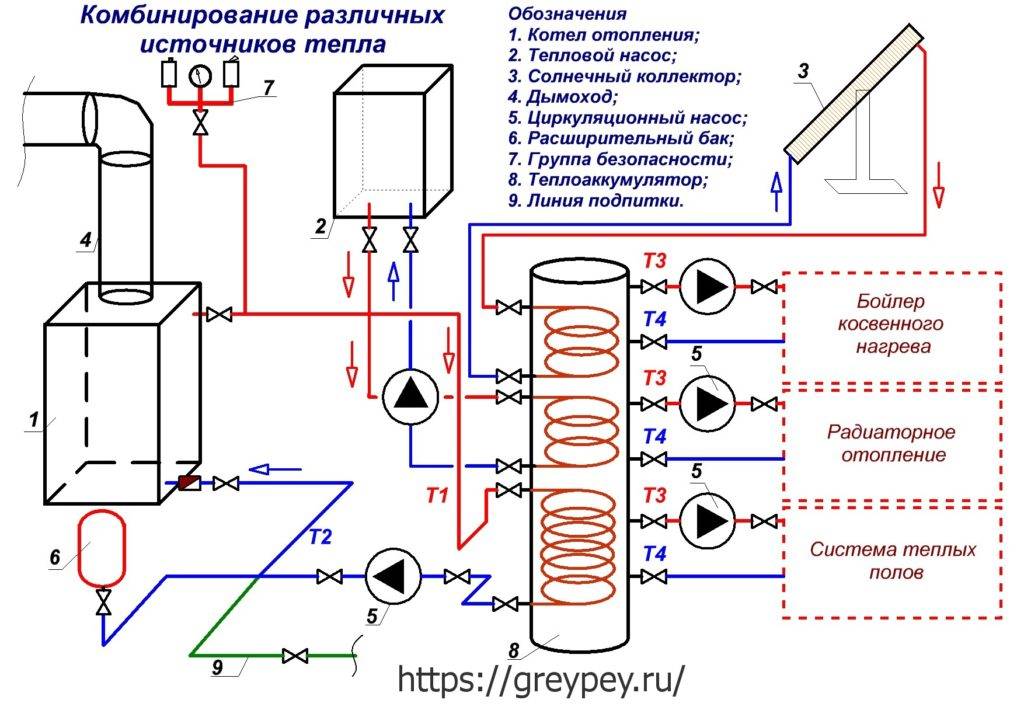

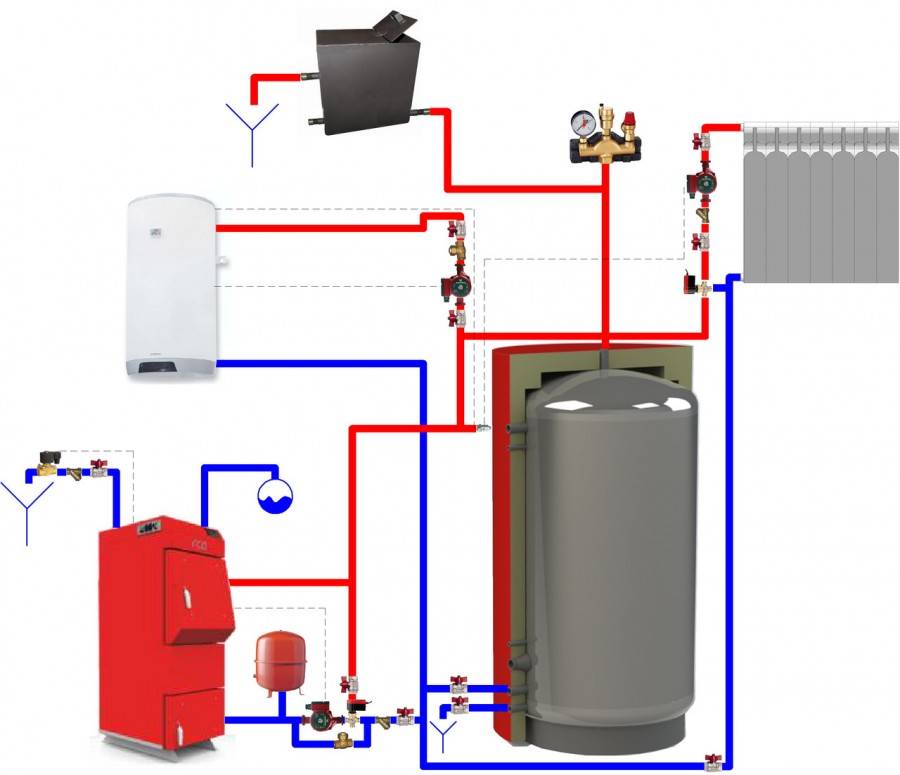

- Если конструкцией теплоаккумулятора предусмотрен второй контур, то его присоединяют к системе горячего водоснабжения.

- При необходимости выполняют электрическое подключение ТЭНа буферной ёмкости к питающему напряжению.

- Устанавливают устройство защитного отключения и заземляющий контур.

Места всех сопряжений должны быть тщательно герметизированы при помощи пакли и специальной пасты. Фум-ленту лучше не использовать, поскольку она не позволит «доворачивать» соединения для правильной установки циркуляционных насосов и удобного размещения шаровых кранов.

Как подключить тепловой аккумулятор в обвязке с твердотопливным и газовым котлами (видео)

Тепловой аккумулятор оптимизирует работу отопительного агрегата и позволяет экономить ресурсы. Буферную ёмкость несложно установить своими руками, для чего можно купить готовое изделие в торговой сети или же изготовить накопительный бак самостоятельно. В любом случае потраченные средства окупаются в короткий срок, что позволяет советовать установку теплоаккумуляторов как с целью энергосбережения, так и для защиты отопительных агрегатов от перегрева.

Буферная емкость для отопления

Буферная емкость в системе отопления

Она представляет собой бочку, внутри которой расположен змеевик — он подключается к магистрали отопления. Материал его изготовления – медь или сталь. Энергия от теплоносителя через поверхность змеевика передается воде в емкости.

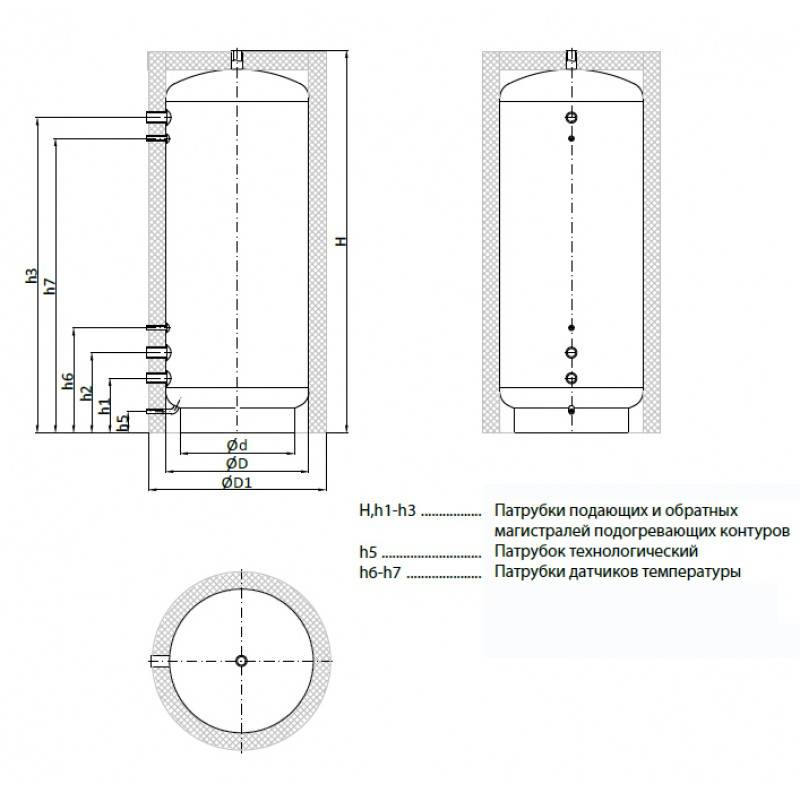

Специфика конструкции

На первый взгляд, аккумулирующая емкость для отопления не имеет особенных преимуществ. Однако при глубоком анализе выяснится, что актуальность ее монтажа в автономную сеть является неоспоримым фактором. Какие функции выполняет данная конструкция?

- Передача тепловой энергии воде, которая может использоваться для горячего водоснабжения;

- Повышение продолжительности работы отопления даже при выключенном котле. Для этого одна из пар патрубков подключается к системе через двух или трехходовые клапана. В таком случае буферная емкость системы отопления будет смешивать остывший теплоноситель с горячей водой, сохранившейся в ней;

- Использование нагретой воды для низкотемпературных контуров отопления – водяного теплого пола.

Такие возможности объясняются особенностями конструкции. Все заводские буферные емкости для отопления имеют дополнительные контуры утепления. Та минимизируется теплоотдача нагретой воды. Также патрубки имеют различный диаметр для коммутации с контурами отопления.

При выборе заводской модели ёмкости системы отопления (буферной, аккумулирующей или накопительной) нужно обращать внимание на количество патрубков – от 2-х до нескольких десятков. Их оптимальное количество зависит от контуров в системе

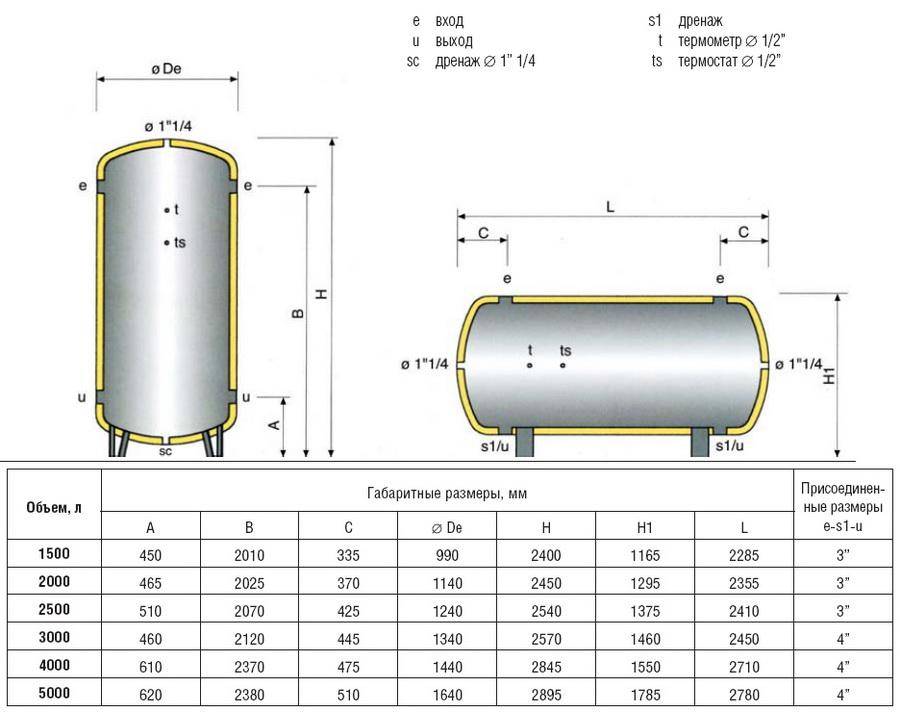

Расчет буферной емкости

Накопительная емкость в разрезе

Любая емкость системы отопления, прежде всего, характеризуется объемом. Для его расчета рекомендуется воспользоваться специальными программами. Если же такой возможности нет – можно произвести приблизительные вычисления самостоятельно. Теплоемкость воды составляет 4,187 кДж/кг*С. Если система отопления имеет номинальную мощность 24 кВт/час, то накопительная емкость для отопления должна поддерживать работу системы в течение 4-8 часов после выключения котла. Нужно вычислить объем для часовой работы отопления. При этом разница температуры должна составлять 70-45=25°С. Зная, что 1 кВт/час это 3600 кДж, можно рассчитать вместимость:

(24*3600)/(4,187*25)=825 кг или 0,825 м³

Это лишь приблизительная схема расчета, так как каждая ёмкость радиатора отопления имеет ряд дополнительных характеристик – тепловые потери, температура и влажность в помещении, тип отопления (гравитационный или с принудительной циркуляцией).

Что нужно учитывать при выборе буферной емкости для системы отопления?

- Ее полезный объем;

- Площадь теплообменного элемента;

- Тип теплообменника – змеевик или бак в баке. Последний предпочтительнее, так как подобная конструкция увеличивает площадь нагрева воды в емкости.

Цена аккумулирующей емкости для отопления высока – самая простая модель на 800 стоит от 35 тыс. руб. поэтому нередко пытаются сделать ее самостоятельно.

Для отопления небольшого частного дома монтаж ёмкости менее 500 л нерентабелен. Она не будет способна аккумулировать нужное количество тепловой энергии.

Изготовление бака-теплоаккумулятора своими руками

Теплоаккумулятор по форме представляет собой обычный бак, сделать его самостоятельно несложно. Сначала нужно определиться с объемом аккумулятора. Его емкости должно хватить на непрерывную работу системы отопления дома между двумя загрузками топлива – в случае твердотопливного котла либо на работу котла только в ночное время суток – в случае электрокотла.

На практике установлено, что для достаточного обогрева 100 м 2 помещений необходим теплоаккумулятор емкостью не менее 1,4 м 3. Величина эта рекомендуемая, окончательный объем бака подбирается для каждого случая отдельно.

Выбор конструкции

Тепловые аккумуляторы бывают двух видов:

- С теплообменником – внутри бака размещается теплообменник в виде спирали из нержавеющей (или медной) трубки, которая подключена напрямую к котлу, в результате чего теплоноситель котла перемещается по отдельному контуру и за счет этого нагревается вода;

- Без теплообменника – теплоноситель в котле и системе отопления один и тот же.

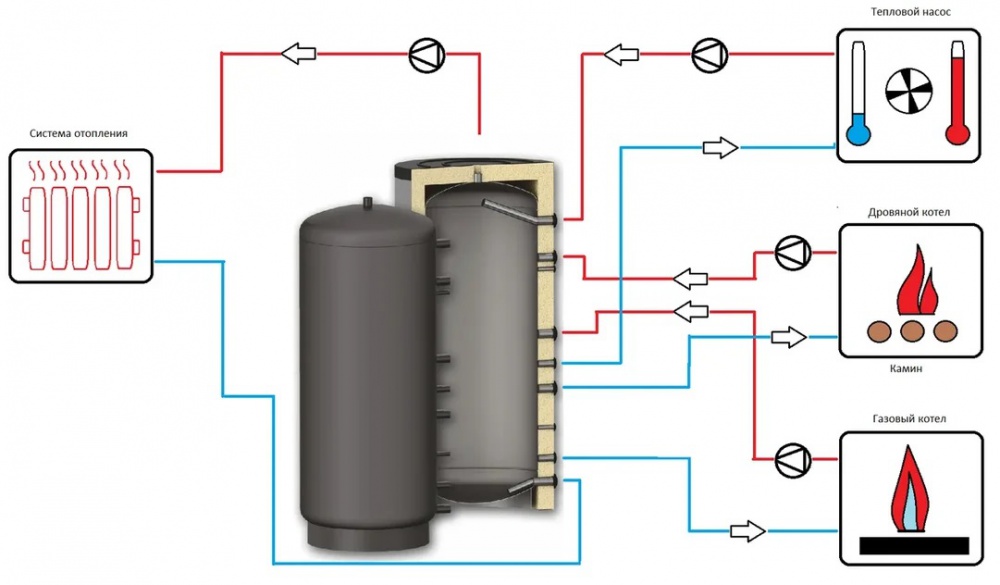

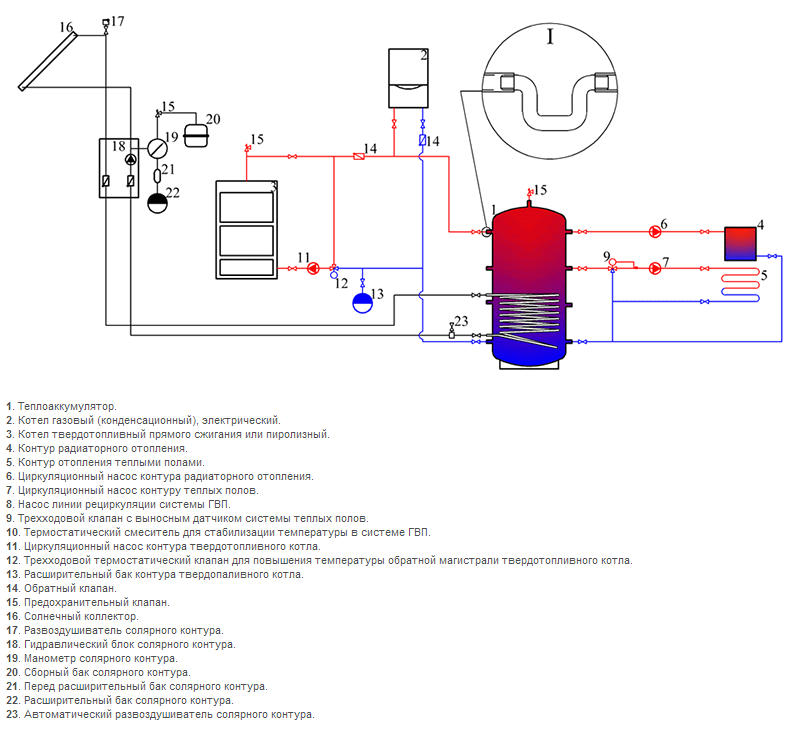

Бак с теплообменником используется, когда к тепловому аккумулятору подключается более одного источника тепловой энергии, например, кроме котла подключен еще солнечный коллектор или тепловой насос либо давление в контуре котла недопустимо для системы отопления и т.д.

Совет! Если в системе отопления только один котел, теплоаккумулятор своими руками проще сделать без теплообменника.

Изготовление бака

Под теплоаккумулятор подойдет любой бак соответствующего объема. Он может быть круглым или прямоугольным, изготовленным из стали или пластика. Но в случае бака из пластика, следует убедиться, что материал способен выдержать высокие температуры теплоносителя, которые могут доходить до 90 °C.

Если подходящей емкости нет, ее можно изготовить своими руками. Для этого понадобятся:

- Стальной лист, толщиной не менее 2 мм;

- Трубы, фланцы или сгоны (если трубопроводы соединяются на резьбе).

Бак своими руками проще сделать прямоугольной формы. Зная объем аккумулятора, габаритные размеры металлоконструкции можно подогнать под условия помещения, где будет производиться установка.

Процесс изготовления теплоаккумулятора своими руками производится в следующей последовательности:

- 1 Разметка и резка в размер стального листа;

- 2 Сварка металлоконструкции бака;

- 3 Разметка и приваривание отводов и фланцев (сгонов);

- 4 Зачистка сварочных швов;

- 5 Проверка на герметичность, нужно заполнить бак водой и внимательно осмотреть сварочные швы на отсутствие утечек.

При изготовлении теплоаккумулятора своими руками обязательно нужно предусмотреть ремонтный люк, позволяющий очищать внутреннюю поверхность емкости от отложений и накипи, а также дренажный слив.

Далее нужно сделать теплоизоляцию металлоконструкции бака со всех сторон. В качестве теплоизоляции можно использовать:

- Пенопласт;

- Минеральную вату;

- Любой другой подходящий теплоизолятор.

Важно! Чем лучше будет теплоизолирован самодельный бак, тем дольше он будет способен удерживать в себе тепловую энергию. На тепловом аккумуляторе обязательно должен быть предусмотрен предохранительный клапан

Кроме того, аккумулятор рекомендуется оснастить термометром и запорной арматурой на каждом из отводов, в результате чего облегчается его обслуживание

На тепловом аккумуляторе обязательно должен быть предусмотрен предохранительный клапан. Кроме того, аккумулятор рекомендуется оснастить термометром и запорной арматурой на каждом из отводов, в результате чего облегчается его обслуживание.

Теплоаккумулятор устанавливается в непосредственной близости от котла, чтобы избежать лишних потерь тепла. Установку производить на ровную бетонную поверхность. Доступ к ремонтному люку не должен быть загроможден.

После монтажа теплоаккумулятора подключают его отводы к контуру котла и контуру системы отопления. Аккумулятор, сделанный своими руками, готов к работе.

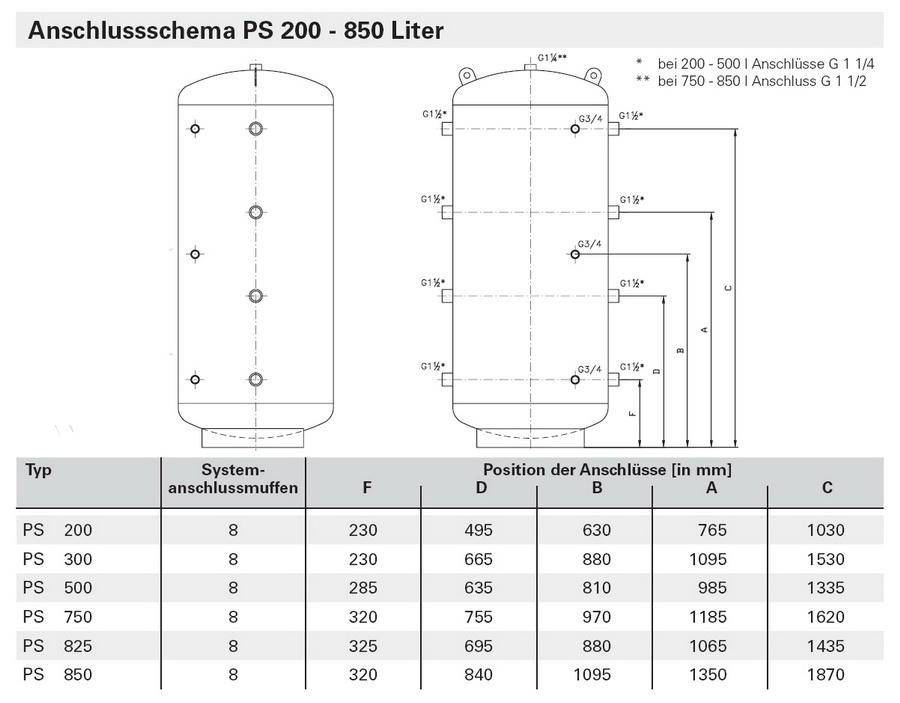

Как выбрать теплоаккумулятор

Производители предлагают широкий выбор буферных емкостей, работающих на разных принципах. Какой купить теплоаккумулятор для твердотопливного котла в частном доме? От эффективности оборудования зависит, будет ли тепло в комнатах утром, когда прогорит закладка дров или угля. При выборе необходимо уделить основным техническим характеристикам, влияющим на работу системы отопления.

Объем

Теплоаккумулятор для частного дома должен иметь объем, который позволит аккумулировать тепло от одной закладки котла, используемого для обогрева. Приблизительно рассчитать эту характеристику не сложно: на 1 кВт мощности требуется 30-50 литров теплоносителя. Более точный расчет учитывает калорийность используемого топлива, объем камеры сгорания, КПД теплового оборудования и теплопотери дома. Если объем недостаточный, то система отопления будет работать неэффективно.

Для расчета объема буферной емкости можно воспользоваться калькуляторами на специализированных сайтах, но лучше всего – обратиться за помощью к теплотехнику. Специалист учтет специфику установленного котла, теплопроводность внешних ограждающих конструкций и предложит модель накопителя с оптимальным объемом и функционалом.

Материал бака

Выпускаются модели из нержавейки, конструкционной и низкоуглеродистой стали. Состав металла и его толщина влияют на такие факторы, как устойчивость к коррозии и высокому давлению. Если вода, поступающая из буферной емкости, будет использоваться в системе горячего водоснабжения, то необходима улучшенная защита от коррозии. Ее обеспечат баки из нержавеющей стали или из металла, покрытого эмалью.

Дополнительные функции

Положительные отзывы на теплоаккумуляторы для котла часто связаны с функционалом оборудования. Возможность подключения нескольких контуров позволит использовать накопители для подключения не только к обвязке с радиаторами отопления, но и к системе ГВС, теплому полу. Буферную емкость можно подключать к нескольким источникам тепла, что поможет снизить затраты на коммунальные услуги и избежать аварийных ситуаций.

Поклонникам «зеленой» энергетики необходимо отдать предпочтение моделям, которые имеют возможность подключения к солнечным панелям или тепловым насосам. Для контроля над основными рабочими параметрами оборудование должно комплектоваться термометрами, манометрами. Наличие встроенного ТЭНа – улучшает функционал и защищает от падения температуры при остановке котла. Возможность нарастить мощность электрических нагревателей – удобное решение для владельцев больших домов или производственных предприятий.

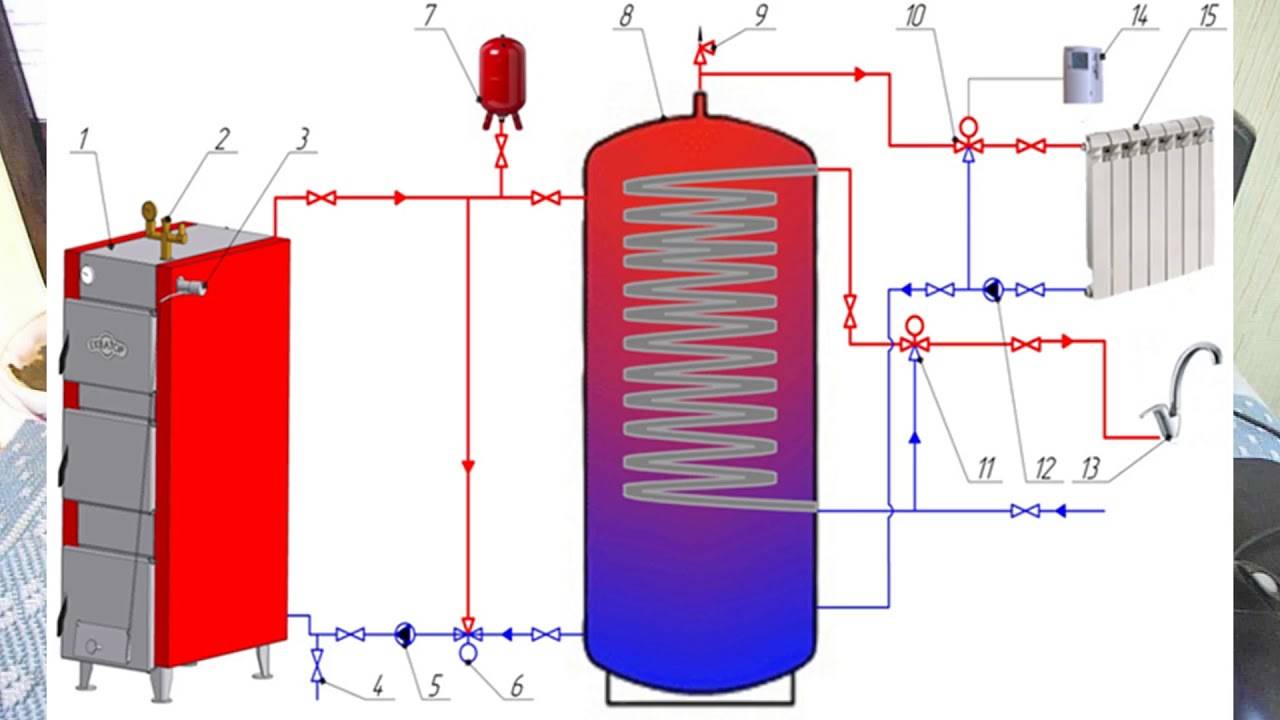

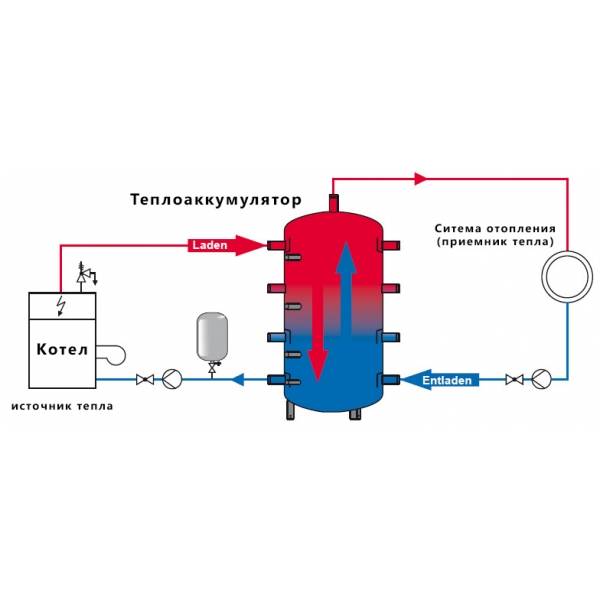

Устройство и принцип работы

В простейшей конструкции буферная емкость (теплоаккумулятор, бак-аккумулятор) представляет собой теплоизолированный металлический бак с четырьмя патрубками: два для котлового контура и два, для контура отопительной системы.

В верхней части устройства, расположен подрывной клапан, который, в случае необходимости, стравливает избыток давления. В днище данного устройства устанавливается дренажный кран, благодаря которому можно сливать теплоноситель. В некоторых моделях теплогенератора предусматривается наличие электрического ТЭНа и (или) змеевика, для подогрева теплоносителя от других источников тепла. Достаточно часто в верхней части конструкции располагается теплообменник, благодаря которому производится подогрев воды для ГВС дома.

Принцип действия данного устройства следующий: бак заполнен теплоносителем. При запуске котла циркуляционный насос котлового контура подает из нижней части теплоаккумулятора охлажденный теплоноситель, который после нагрева поступает в верхнюю часть буферной емкости. Горячий теплоноситель легче холодного, поэтому он всегда находится в верхней части бака. Пока твердотопливный котел работает по малому кругу (только через буферную емкость) происходит постепенное замещение холодного теплоносителя горячим.

После того, как весь теплоноситель прогрелся, включается циркуляционный насос отопительного контура, нагретый теплоноситель из верхней части бака начинает поступать в систему отопления. Остывшая обратка поступает в нижнюю часть бака-аккумулятора, а оттуда – в котлоагрегат.

Основные достоинства такой схемы отопления в том, что при остановке котла данная система еще некоторое время будет снабжать радиаторы горячим теплоносителем. Правильный подбор буферной емкости для твердотопливного котла позволяет значительно увеличить время между топками котла, уменьшить расход топлива и сэкономить средства. Кроме этого, использование этого устройства позволит сгладить температурные колебания в котловом и отопительном контуре.

Недостатком отопления с теплоаккумулятором является то, что между запуском котла и прогреванием радиаторов проходит достаточно большой период. В зависимости от температуры в помещении и емкости бака, такое время может составлять 2-4 часа.

Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

- Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром — отечественные производители

- Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром — зарубежные производители

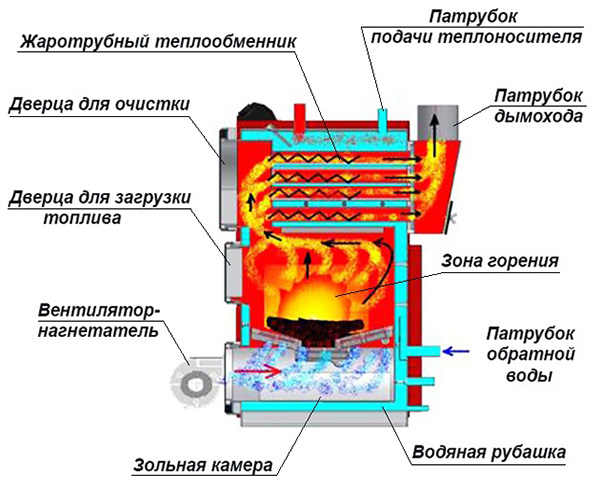

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо того, что эти источники тепла производят тепловую энергию, сжигая различные виды твердого топлива, они имеют ряд других отличий от других теплогенераторов. Эти отличия как раз и являются следствием сжигания древесины, их надо воспринимать как данность и всегда учитывать при подсоединении котла к системе водяного отопления. Особенности заключаются вот в чем:

- Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.

- Образование конденсата в топливнике. Особенность проявляется во время поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Опасность инерционности состоит в возможном перегреве водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.