Правила нанесения защитных средств

При обработке дерева следует учитывать следующие моменты.

- Эффективный метод обработки — погружение. Альтернативные методы — использование кисти или пульверизатора.

- Смешивать препараты нельзя, одновременное воздействие разрушительно для древесных волокон. Каждое последующее средство наносится только после полного впитывания и высыхания предыдущего.

- Повышение степени защиты достигается либо высококонцентрированными препаратами, либо количеством нанесенных слоев.

- Не стоит обрабатывать влажную и мерзлую древесину, так как антисептик — это та же влага, и содержащее воду дерево не способно полноценно впитывать.

- Для обработки лучше выбирать теплое время года.

- Наносить антисептик и антипирены следует с использованием индивидуальных защитных средств, так как возможен химический ожог кожи при попадании препаратов на незащищенные участки тела.

- Еще один момент, влияющий на качество обработки, — осуществление подготовительных манипуляций с пиломатериалом до начала работ с ним. То есть обработка антисептиками и антипиренами до наступления изменений в структуре дерева под воздействием грибков, когда есть возможность обработать дерево со всех сторон, а не только его видимую часть в конструкции.

Для каждой ситуации по обработке деревянных материалов существует индивидуальное решение. Если речь идет о доске пола, например, в квартире, то антисептического или лакового покрытия будет достаточно. Если мы думаем о защите стропил в частном доме, то использование лака окажется ни к чему, если только открытые стропила не часть дизайна помещения, а вот дополнительная защита от возгорания в два-три слоя станет оптимальным решением.

Обращайтесь за консультацией и приобретением средств для защиты древесины к специалистам компании «Альянс-Строй». Долговечных построек!

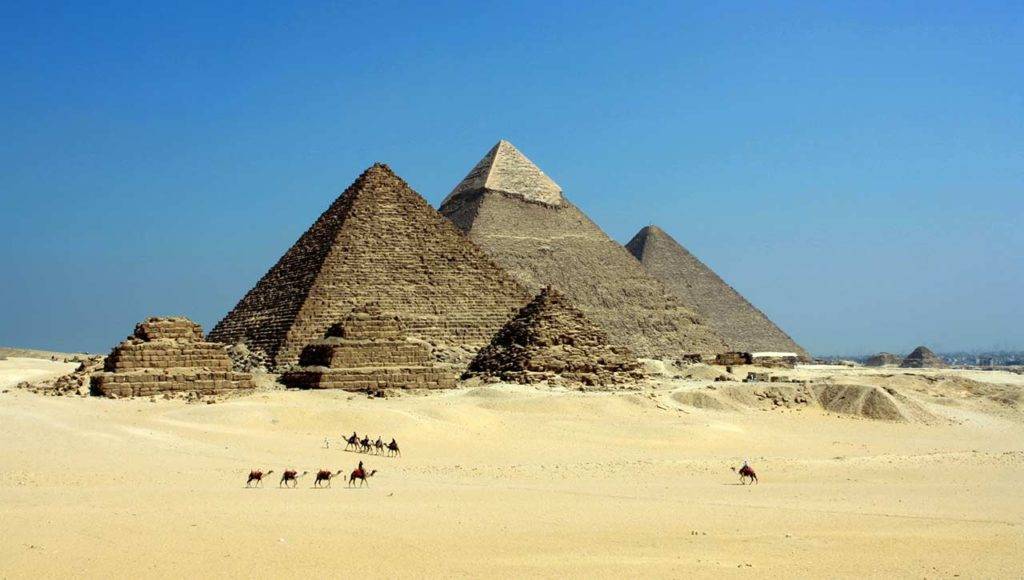

Что известно о постройке египетских пирамид

Египет может похвастаться 35 скоплениями пирамид. Главными считаются три пирамиды-колосса с многовековой историей, расположенные в пустыне Гиза, к которым и устремляются туристы. Это Микерина, Хеопса и Хефрена. Пирамиды выполняют функцию некрополя, ведь предназначались они для умерших фараонов. Фараоны при жизни имели статус богов. Тела их следовало с почётом «передавать» в загробное царство. Правителей Древнего Египта не просто бальзамировали – это был целый ритуал, как при сборах в дальнюю дорогу. В усыпальницу вместе с хозяином отправлялись наиболее дорогие его сердцу вещи, а зачастую и преданные рабы и жены, которых специально умертвляли.

Для кого всё же строились пирамиды в Древнем Египте

Долгие года никто не сомневался в назначении пирамид. О том, что они могли строиться с иными целями, нежели захоронение «богоподобных» фараонов, исследователи задумались гораздо позднее. В первую очередь учёных смутило достаточно сложное устройство гробниц: для погребений можно было делать сооружения и попроще. Более того, эксперты выражают сомнения и в том, что пирамиды вообще строили древние египтяне.

Почему у древних зодчих не гнили cрубы: секрет, которому тысяча лет

На чтение: 3 минуты Нет времени?

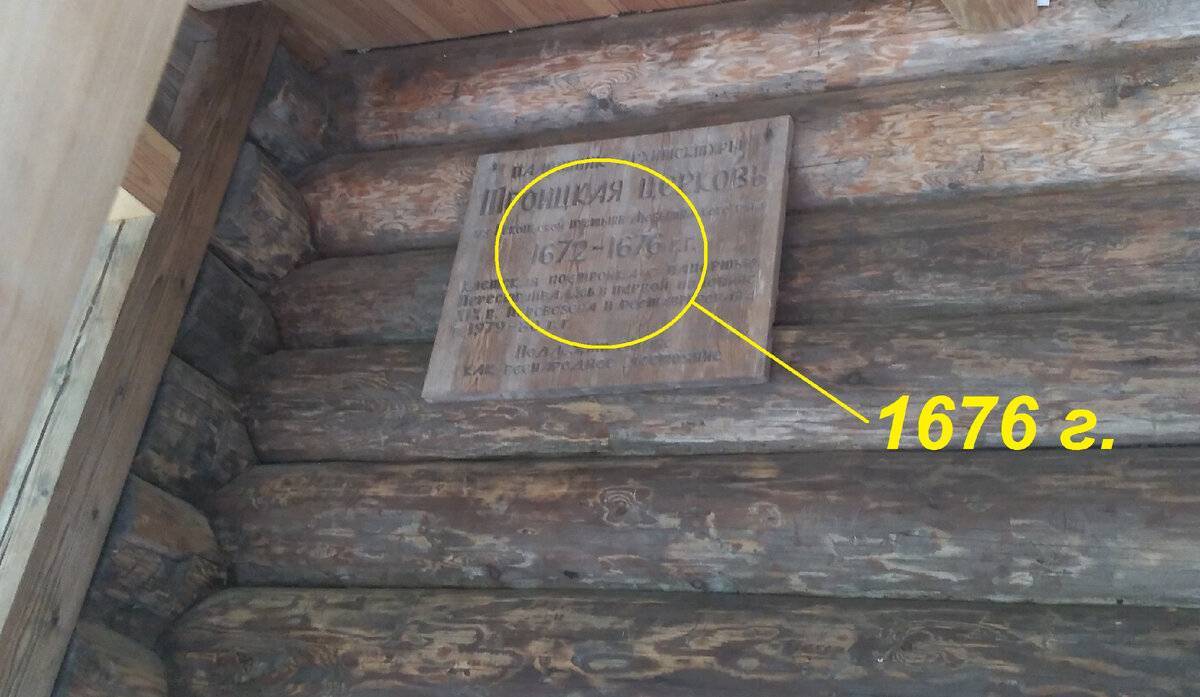

Сруб на Руси – это был не просто дом, это был член семьи, сокровище, которое бережно хранили и передавали по наследству. К его строительству подходили с должным почтением и особенными приёмами, которые помогали сохранить древесину не просто на десятилетия, а на столетия. По сей день археологи находят остатки поселений, в которых остались деревянные строения возрастом больше 1000 лет. В чем секрет такой долговечности? Почему сейчас и настил-то деревянный сгнивает за пару-тройку лет? Есть ли смысл использовать старые технологии? И как можно их модифицировать под современные материалы и инструменты?

Читайте в статье

Жемчужный блеск эмали

Специалистов из разных областей науки тоже интересует секрет идеальной улыбки какого-нибудь питекантропа или неандертальца. Археологи, историки, стоматологи и диетологи высказывают свои предположения на этот счет.

Кандидат медицинских наук Тамара Гусейнова написала статью «О состоянии зубов древних жителей Азербайджана (по материалам археологических раскопок)», которая была опубликована в журнале «Биомедицина» (№ 3 за 2005 год)

Как и другие ученые, автор обратила внимание, что неандертальцы и кроманьонцы почти не страдали стоматологическими заболеваниями, известными каждому современному человеку

«И главное, сохранившиеся зубы были хорошо развиты, крепкие, цвета слоновой кости с почти прижизненным жемчужным блеском эмали», – отметила Т.Г. Гусейнова.

Как установили ученые, в палеолите, завершившемся примерно 11-12 тысяч лет назад, гоминиды еще ничего не знали о кариесе. Археологи пока не обнаружили ни одного черепа, относящегося к древнему каменному веку, с поврежденными болезнью зубами. А вот в последовавший затем период неолита, когда охотники и собиратели перешли к земледелию и скотоводству, кариес уже начал встречаться, хотя и очень редко.

В бронзовую эпоху, окончание которой ученые приблизительно датируют XII веком до нашей эры, если и находятся зубы, пораженные болезнью, то только у пожилых людей. Причем, даже у них зубная эмаль повреждена лишь немного. А вот после того, как наши предки научились создавать и пользоваться железными орудиями труда, кариес начал поражать молодых людей, размер и глубина повреждений на человеческих зубах увеличились.

«Если в Швеции, в древние века отмечалось 8% кариеса зубов, в средние – 19%, в ранние новые века – 20%, то в XX в. пораженность достигла 89%, т.е. за 1500-2000 лет прослежен резкий рост ухудшения и развитие кариозного поражения зубов», – такие данные привела Т.Г. Гусейнова в своей научной работе.

Специалисты связывают резкий рост стоматологической заболеваемости населения нашей планеты с изменениями быта, питания и условий жизни людей.

Древесный деготь

В старину для защиты древесины от гниения и насекомых активно использовали древесный деготь. Чаще применяли березовый, реже сосновый. Деготь делали на основе сока деревьев, получался состав с сильным запахом.

Густая и липкая консистенция позволяла средству прочно держаться на поверхности после нанесения. Я решил попробовать обработать смесью кусочек древесины.

Работать с дегтем было достаточно сложно, смесь практически не отмывалась от древесины и оставляла липкие следы.

Людям, выбирающим деготь, нужно помнить, что обработанную древесную поверхность нельзя будет в дальнейшем покрасить или отшлифовать. Мне способ не подошел.

Деготь березовый

Деготь березовый

Основная опасность древесного дегтя заключается в том, что состав легко воспламеняется. Обработанный материал хорошо использовать в подземных конструкциях при возведении зданий.

Ремарка: ещё один способ к сведению

Справедливости ради, раз уж зашла речь о старинных технологиях, нужно упомянуть ещё одну, не так распространённую, но тоже очень действенную. Для сохранности нижних венцов срубов в старину использовали метод прогрева без доступа воздуха. Для этого брёвна закапывали в песок, а сверху разводили огонь. При отсутствии кислорода и высокой температуре поверхность дерева полимеризовалась.

ФОТО: 4.bp.blogspot.comТакие венцы возрастом от 600 лет вы можете увидеть на раскопках Древнего Новгорода

ФОТО: 4.bp.blogspot.comТакие венцы возрастом от 600 лет вы можете увидеть на раскопках Древнего Новгорода

А ещё особенно ценилось морёное дерево. Крестьяне даже оброк платили этим материалом:

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Самые первые врачеватели

Доктор исторических наук Игорь Зимин, доктор медицинских наук Людмила Орехова и кандидат медицинских наук Рамиля Мусаева совместно написали книгу «Из истории зубоврачевания, или Кто лечил зубы российским монархам» (Санкт-Петербург, 2013). Исследователи отметили, что медикаментозное лечение различных заболеваний в Древнем Египте началось около 4 600 лет назад. В папирусах Среднего и Нового царства описаны повреждения десен и кариес, который тогда объясняли наличием некого «червя», поедающего зубы и растущего в них.

Самые первые врачеватели снимали боль и лечили воспаление десен различными составами, приготовленными из лекарственных растений, прибегали они и к хирургическому вмешательству. Например, в районе Гизы египтологи обнаружили фрагмент челюсти, датированный 2680-2563 годами до нашей эры. Останки принадлежали человеку среднего возраста, судя по степени истертости зубов. Древний стоматолог просверлил два небольших отверстия в челюсти этого пациента, чтобы удалить гной, скопившийся под нижним коренным зубом.

Судя по различным археологическим находкам, зубоврачевание было хорошо развито в древней Месопотамии, Индии и Китае. О существовании кариеса и некоторых способах помощи больным знали и древние майя, и ацтеки.

Почему старые технологии имеют право на жизнь

Сразу в ответ скептикам, которые начнут критиковать методику как устаревшую. Да, сейчас есть невероятный ассортимент современных средств для защиты дерева. Но скажите, хоть одно из них было проверено хотя бы полстолетием практики? Хотите проверить его на своих потомках? А есть уверенность в том, что все эти химические составы, испаряясь в воздух в вашем доме, не сделают ваших детей и внуков инвалидами?

ФОТО: dreamsphoto.ru И сейчас, именно в 21 веке, снова всё чаще идет речь об экологии и сохранении здоровья человека через технологии, использующие натуральные материалы

И стоят теперь эти «устаревшие технологии» дороже современных. К примеру, заказать обработку деревянной конструкции площадью 100 м 2 методом обжига в Петербурге обойдётся вам минимум в полмиллиона. И такие фирмы, несмотря на простоту технологии, процветают, потому что заказчиков ‒ более чем достаточно.

ФОТО: i.ytimg.com Так что у тех, у кого руки растут из нужного места, есть реальная возможность сделать это всё самостоятельно

Применение

Для общей уборки разбавить средство в соотношении 1:25-1:50 (100-200 мл на 5 л воды).Для удаления известковых солей разбавить средство в соотношении 1:6-1:10 (100-150 мл на 1 л воды).Для отбеливания древесины (полки, вагонка, поручни) разбавить средство в соотношении 1:1-1:10 (100-500 мл на 1 л воды). Выдерживать 15-20 минут. Обязательно смыть теплой водой.Рекомендуемая температура воды ( 20… 50 °C). Полученный раствор нанести на поверхность, подождать несколько минут, затем протереть губкой, щеткой или влажной салфеткой, смыть теплой водой, вытереть насухо.

Предлагаем ознакомиться Выбор сруба для бани

Вышгороды и оборонительные постройки

«Оборонное зодчество — одна из ветвей русской деревянной архитектуры, ее неотъемлемая часть. Большинство деревянных крепостей стали основой для развития на их базе русских городов.» (Н. П. Крадин. Русское деревянное оборонное зодчество., М., 1988) Наиболее известные строения оборонительного деревянного зодчества — башни сибирских острогов, а также проездная башня Николо-Карельского монастыря (вторая половина XVII века). Крепости более раннего времени изучаются в основном по материалам археологов, старинным гравюрам, чертежам и изображениям на иконах.

Для русских деревянных укреплений характерны такие части как ров, насыпной вал и городские стены. Крепости, как правило, строились на естественном возвышении, чаще всего на мысу при впадении одной реки в другую. Поэтому во многих славянских землях городские укрепления и крепости именовались «вышгородами».

Примитивные ограждения VIII—IX вв. лишали врагов возможности внезапно ворваться в поселение и служили прикрытием защитников крепости. Деревянные стены русских укреплений, появившиеся с середины X века, были значительно более прочными. Они представляли собой бревенчатые срубы, скрепленные на определенных расстояниях короткими отрезками поперечных стенок, соединенных с продольными «вобло».

Стены достигали в высоту примерно 3—5 м. В верхней части их снабжали боевым ходом в виде балкона или галереи, проходящей вдоль стены с ее внутренней стороны и прикрытой снаружи бревенчатым же бруствером.

Секреты наружной отделки

Благодаря легкости обработки дерево представляет дизайнерам массу декоративных возможностей. Если поверхность стены из бруса удается разнообразить в основном за счет изменения цвета, то от бревен можно добиться большего. Искусственно состарить внешность дома позволяет технология механического текстурирования, при которой в результате механической обработки снимается только кора, так что остается неповторимый природный рельеф бревна. Также приветствуется тонирование бревен в более темные оттенки, которые будут отвечать вкусу хозяина дома. При создании архитектурного проекта обязательно учитывается диаметр бревна: кроме теплозащитных свойств он задает определенный рельеф стены, который тем заметнее, чем толще бревна в поперечнике — от 24 до 50 см. Помимо строительного назначения дерево используется и в отделке фасада, в частности каркасных фронтонов, где для имитации бревна достаточно блок-хауса.

Чтобы уберечь бревенчатый дом от сквозняков, требуется утепление межвенцовых швов. Исторически щели конопатили пенькой, паклей, мхом, льняной «веревочкой», джутом — каждый способ имеет свою технологию, плюсы и минусы. Но так же, как пластиковые окна избавляют хозяев от утомительного утепления рассохшихся деревянных рам, современные герметики для деревянных домов решают проблему если не навсегда, то на очень долгое время. Они растягиваются и сжимаются вместе с изменением линейных размеров деревянного сруба и не препятствуют естественной вентиляции через стены, причем цвет герметика помогает либо замаскировать швы, либо сыграть на контрасте, подчеркнув ритмику пространственного сочленения бревен.

Секреты наружной отделки

Как сохранить древесину способом обжига

Первое правило, которое знает каждый мастер – дерево перед любыми работами нужно тщательно просушить. Понятно, что не у всех есть такая возможность ‒ организовать сушку на своём участке. В этом случае стоит просто с особенным пристрастием подойти к вопросу покупки материала.

ФОТО: img.wood.ruДело не только в том, что влажная древесина быстрее гниет, но ещё и в том, что она деформируется со временем в процессе естественной сушки

Многие недобросовестные торговцы в желании быстрее сбыть свой товар будут убеждать вас в его качестве, но проверить всё очень просто.

Есть несколько способов, но самый примитивный – использование обычного аптечного йода. Если нанести йод на торцевую часть сырой доски, он останется жёлтым, а при контакте с сухой доской – станет фиолетовым. Ещё можно постучать по материалам деревянной палкой. Сухой пиломатериал будет издавать звонкий звук, сырой – глухой.

Для сохранения дерево нужно обжечь. Причём не просто поверхностно, а тщательно, до лёгкого обугливания поверхности.

ФОТО: fb.ruВ старину это делали на костре. Сейчас всё намного проще: используйте паяльную лампу или газовую горелку

Обжиг не только удаляет с поверхности материала всю влагу, но и уничтожает споры грибков и бактерий, которые могут потом приступить к разрушению вашего строения.

И заключительный этап обработки – покрытие обожжённой древесины слоем прогретого масла. В старину использовали льняное. Сейчас этот способ можно назвать роскошью – льняное масло стоит недёшево, техническое ‒ около 6 000 руб. за 50 л. Заменить его можно отработкой или олифой. Масло придаёт древесине водоотталкивающие свойства.

ФОТО: postroeczka.ruОбработанная таким способом доска будет служить если не вечно, то точно втрое дольше обычной

Новый этап в развитии пропиток – несолевые составы

Современная промышленность предлагает для обработки древесины антисептики, антипирены, комплексные составы. Принцип действия защитных пропиток промышленного производства остался прежним – токсическое действие на микроорганизмы плюс защита от воды и снижение горючести. Однако их применение более предсказуемо:

- Проверенная безопасность. Составы сертифицируются, что помогает контролировать воздействие на человека и окружающую среду.

- Понятный механизм и срок действия. Производители подробно прописывают, при каких условиях, каким образом и как долго действует защита. Например, антисептический состав Nortex в условиях открытой атмосферы работает 8 лет, в скрытых полостях и в местах не подверженных вымыванию – не менее 30 лет.

- Простота использования. Составы продаются готовыми, наносятся как обычная краска. Не нужно искать ингредиенты, следовать противоречивым рецептам: есть понятная инструкция, где прописаны все особенности применения.

Несолевые пропитки серии «Пирилакс» и «Нортекс» относятся к новому поколению биопиренов на основе фосфорсодержащих соединений. Это продукты принципиально нового уровня огнезащиты и антисептирования, на сегодняшний день являются сильнейшими составами в данном направлении среди ввозимых и производимых в России.

Компоненты «Пирилакс» и «Нортекс» родственны компонентам древесины — целлюлозе и лигнину. Они не отторгаются как солевые огнезащитные составы, а проникают вглубь до 5 мм и взаимодействуют с древесиной на химическом уровне. Благодаря этому трудоемкая глубокая пропитка в автоклаве заменяется на более простую и быструю поверхностную обработку. Антисептическое действие основано на механизме консервации. Обработанное дерево становится непригодным для питания примитивных живых организмов, что обеспечивает долговременную эксплуатацию без риска появления плесени, древоточцев, водорослей и гнили.

В отличие от солевых составов, несолевые биопрены можно наносить на влажную древесину (до 25%) и при минусовых температурах. Это позволяет продлить строительный сезон, сократив сроки сдачи объектов.

Инструменты

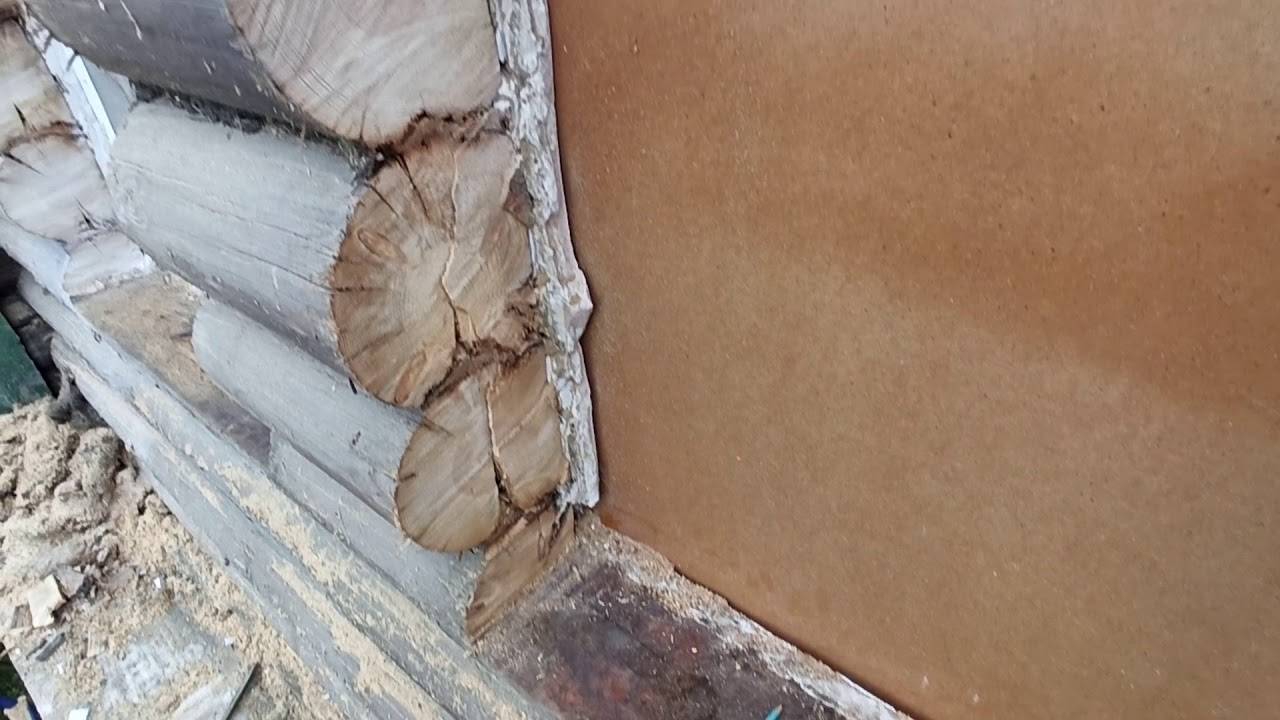

Единственным инструментом для строительства и заготовки древесины являлся топор. Пила была известна с Х века, но применялась в основном плотниками. Топор не нарушал структуру древесных волокон, в отличие от пилы. С его помощью на дереве делали затесы, снимали кору, удаляли сучки.

Выражение «срубить избу» произошло именно по причине широкого использования топора на всех этапах строительства. В исключительных случаях использовали двуручную пилу.

Главным орудием труда на Руси у древнего зодчего был топор. Пилы стали известны примерно с конца Х века и применялись только в столярном деле при внутренних работах. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен.

Причастны ли инопланетяне к строительству древних пирамид

Кто на самом деле построил египетские пирамиды? Когда возводилась пирамида в Гизе, цивилизация Древнего Египта по уровню развития соответствовала бронзовому веку, орудия труда изготовлялись, соответственно, из бронзы. Обработать таким инструментом гранит не представляется возможным. Поражает и математическая точность возведения, в основе которого лежит принцип так называемого золотого сечения. Если говорить о пирамиде Хуфу (Хеопса), то её периметр равнозначен длине окружности, а радиус окружности совпадает с высотой сооружения. Объяснить, как могли древние египтяне произвести подобные расчеты, учёные не в состоянии.

Исходя из вышесказанного, нельзя не задаться вопросом: кто же был настоящим строителем египетских пирамид? Существует несколько гипотез. По одной из них, пирамиды возвели атланты. Именно высокоцивилизованные жители Атлантиды обладали технологиями, недоступными не только для древних египтян, но и для представителей гораздо более поздних эпох.

Равноценной по популярности является и версия участия в строительстве пирамид представителей инопланетного разума. Как связаны Египет и инопланетяне, будет рассмотрено ниже.

Они все ели в сыром виде

Из всех причин, объясняющих прекрасное состояние зубов у древних людей, питание считается основным. По мнению некоторых исследователей, главным отличием рациона неандертальца или питекантропа от современного Homo sapiens является сыроедение.

Известный популяризатор и пропагандист данной методики оздоровления организма Виктория Бутенко в своей книге «Сыроедение для очищения» (Санкт-Петербург, 2011) объясняет физическую выносливость и крепкое здоровье древних людей именно тем, что они все ели в сыром виде.

Автор книги рассказала об останках 13 гоминидов, найденных в Восточной Африке. Жили они примерно 3,6 миллиона лет назад. Археологи даже назвали этих древнейших представителей рода Homo «первой семьей».

«Их крупные коренные зубы покрывал прочный слой эмали, подобной эмали зубов животных, которые жуют много зелени. Ученые полагают, что первые люди проводили большую часть своего времени на деревьях, где они были лучше защищены от хищников и вдоволь снабжены пищей – фруктами и листвой», – написала Виктория Бутенко.

По ее мнению, зубы древних людей были такими крепкими, поскольку они питались также орехами и насекомыми. Разумеется, в сыром виде.

Требование к помещению

Чтобы плесень не беспокоила, то необходимо провести необходимые работы по изоляции подвала или панельных швов. Кроме этого, поменять пластиковые окна на распашные модели, они считаются лучшим вариантом.

Желательно предусмотреть дополнительную вентиляцию, если есть такая возможность.

Профилактическая обработка помещения от плесени и грибка:

- Необходимо обработать проблемные места уксусом или перекисью водорода.

- Нужно чаще проветривать помещение.

- Если есть подвал, то необходимо проверить уровень талых и грунтовых вод, обеспечить недоступность попадания влаги от них в помещение.

- Устанавливать распашные окна.

- Давать влажным помещениям просыхать за ночь.

Виды изб

Все жильё славян можно разделить на несколько категорий, в зависимости от типа отопления и количества стен.

По способу нагрева помещений избы делились на:

- курная;

- белая.

В первом случае речь идет о древнем сооружении. Отличительная черта строения – отсутствие трубы для вывода дыма. Народ часто использовал выражение «топить по-чёрному». Печи в таких домах именовали «курными». Дым покидал комнату через входное отверстие. В результате на стенах и потолке оседала копоть. Чуть позже стали появляться окошечки с задвижками.

| Изба шестнадцатого века – это видоизмененное строение, принявшее облик «белого дома». В них уже были печные трубы, которые исключали риск проникновения дыма в помещение. Первыми позволить себе такие постройки могли только состоятельные люди. |

В восемнадцатом веке Петр I запретил возведение «курных изб» в Санкт-Петербурге. Несмотря на указ правителя, черные дома продолжали строить вплоть до девятнадцатого столетия.

По количеству стен жильё делили на следующие виды:

- Четырехстенная. Классическая изба, которую возводили с сенями или без них.

- Пятистенка. В подобном жилище внутреннее помещение делилось с помощью дополнительной перегородки. Одна часть называлась горницей, вторая – сенями. Если сени пристраивали, то в подобных случаях вторую зону помещения делали жилой комнатой.

- Шестистенка. Конструкция строения аналогична пятистенке, только вместо одной перегородки использовали две поперечные.

- Крестовик. Русская изба, в которой каркас из четырех стен делили с помощью двух пересекающихся перегородок. В таком жилище получалось четыре отдельные комнаты, где спокойно могла разместиться большая семья.

Погода в доме

Что является визитной карточкой любого дома? Это двери — защита, сохранение тепла, звукоизоляция. При выборе межкомнатных дверей нужно учитывать стиль и дизайн, интерьер, цвет мебели, стен. Нужно определиться, какая именно дверь Вам нужна — двустворчатая, одностворчатая, роздвижная. За фурнитурой дверей тоже нужен уход

что же делать, если у меня уже есть дом, и в доме том холодно? Окна заклеиваю на зиму бумагой, стелю на пол ковры и половики, а ничего не помогает. Приходится газ на кухне жечь и электронагреватель в спальне включать. А от него голова болит к утру! Не строить же новый дом? Нету такой возможности!

Не нужно паники. Любая проблема может быть решена. Утеплить готовый дом дешевле чем строить новый. Но намного хлопотней. Ведь жить посреди ремонта очень неудобно. Да и делать все придется, скорее всего, своими руками.

Первым делом следует заменить все окна на стеклопакеты. Рамы можно поставить пластиковые, они теперь самые дешевые из хороших (теплых). Делать это нужно летом — и только при самом неблагоприятном стечении обстоятельств – в холодное время. Возможно придется применять монтажную пену, рассчитанную на пониженную температуру.

Следующий этап – полы. По одной комнате, постепенно, нужно вскрыть покрытие, добраться до основы, оценить то что открылось, и приняться за дело. Если лаги сгнили – установить параллельно старым новые. Если черного пола нет – нужно сделать по тем же лагам. Если просыпка гнилая, влажная и пахнет – заменить ее на толстый утеплитель, заложив его между двумя слоями нетканого непродуваемого материала. Закрыть полы обратно, заменив, при необходимости, доски или что там имеется. Настелить новое покрытие.

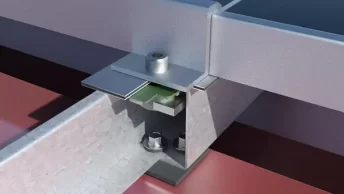

Отдельная тема – теплый пол. Это чрезвычайно модно и приходится иногда видеть дорогущий теплый пол в домах, мягко говоря, несоответствующего качества. Очевидно, желание ходить ногами по теплому пересиливает доводы разума. А доводы эти таковы:

- Теплый пол дорог при установке

- Теплый пол – значит: никаких ковров, паласов, медвежьих шкур и подобного уюта

- Если вы любите ходить по росе, воде, прохладному кафелю или песку – то теплый пол не для вас. Вам не будет комфортно с ним жить.

- Теплый пол не ремонто-пригоден. Если с ним что-то случилось, придется все вскрывать и делать заново

- Установка теплого пола «съедает» 10-15 сантиметров высоты помещения

Лучше планировать теплый пол при строительстве нового дома, чем при ремонте старого.

Через потолок уходит чуть ли не половина тепла. И он редко бывает хорошо утеплен. Целесообразно «понизить» его сантиметров на 5-6, проложив утеплитель, ткань и новую декоративную обшивку.

Двери входные должны быть или двойными, или стеклопакетными, чтобы холод с улицы не проникал в помещение. Межкомнатные двери зависят от способа отопления. Если отопление паровое центральное – то двери могут быть любыми по вкусу. Если дом топится печью или иным способом посредством воздушной конвекции – то дверей совсем быть не должно, а дверные проемы как можно выше – в идеале до потолка, чтобы не препятствовать распространению теплого воздуха.

Немаловажна роль отделки помещения. В помещении теплых тонов будет психологически комфортно при температуре на несколько градусов ниже, чем в белом или холодных голубоватых цветов. Эти несколько градусов могут значительно снизить затраты на отопление.

Идеальный дом

Независимо от того – строим мы новый дом или ремонтируем старый, в жилище должно быть тепло, но не жарко; не сухо, но и не влажно; воздух свежий, но без сквозняка; тихо, но не как в пещере; уютно, но не так чтобы возникло желание его никогда не покидать!

Алексей Дмитриев, январь 2015

Нан-Мадол

Архитектура заброшенного города Нан-Мадол и образцы искусства, находящиеся в нем, по-настоящему поразительны. Они полностью меняют представление о том, на что были способны люди, жившие посреди Тихого океана от пятисот до тысячи лет назад. Этот древний памятник находится в Микронезии, в лагуне неподалеку от побережья штата Понпеи. Нан-Мадол располагается приблизительно на 100 искусственных островках, и в нем в свое время могли бы разместиться более тысячи человек. По мнению историков, этот город был религиозной и политической столицей династии Сауделер, правившей приблизительно с 1100 по 1628 год нашей эры. Строители Нан-Мадола обеспечивали безопасность сооружений, полагаясь исключительно на вес и расположение каменных колонн, а не на прочность раствора, как это делается обычно. Согласно местным легендам, тяжелые базальтовые столпы были доставлены сюда гигантскими птицами. Специалисты пока не могут сказать наверняка, с помощью каких технологий строился Нан-Мадол. Неоспоримо то, что для реализации проекта подобного масштаба потребовались бы огромные усилия и внушительная экономическая мощь государства.

8 характеристик русского деревянного зодчества

- Бережное отношение к окружающей среде.

- Единственность строительного материала.

- Следование традиционным способам и приёмам возведения построек.

- Взаимосвязь дерева с мироощущением и потребностями человека.

- Сочетание эффективного, логичного и творческого использования природных форм дерева в сооружении.

- Слияние практичности и красоты.

- Способность постройки длительно выполнять требуемые функции в определённых условиях.

- Возможность разборки и перевозки.

Отношение к дереву русских зодчих

Не каждое дерево могло стать строительным материалом

Кроме породы леса, времени и способа заготовки строители-«древодели» обращали внимание на все естественные конструктивные, эстетические качества дерева и на его мифологическое значение

Например, конструктивная деталь безгвоздевой крестьянской крыши — «курица». В.И.Даль дает точное функциональное определение: «курица в значении крюка, кокоры на кровлю». Делали их из тонкоствольной ели, крюк (окручье) вытесывали из её корневища. Кроме практической, она выполняла декоративную функцию и оберегательную. Мифологически ель относится к миру предков, а живущие обращались к предкам с просьбой о защите. (Кликайте на картинку для увеличения изображения)

Это же можно говорить в отношении повала сруба, который увеличивает свес крыши и защищает стены от осадков, подчёркивая в то же время красоту и выразительность завершения бревенчатых стен. Консольные выпуски брёвен, несущие крыльца, гульбища, балконы и другие детали украшали символами магического узорочья.

Как создавались неповторимые памятники деревянного зодчества

Традиционные архитектурно-конструктивные приёмы деревянного зодчества Руси выработаны и отточены веками. Из сочетания многократно повторяющихся форм создаётся разнообразие и неповторимость построек. Живописные силуэты зданий, удивительно гармонирующих друг с другом и окружающим ландшафтом, складывались в замечательные архитектурные ансамбли.

Многие постройки очень похожи, но двух совершенно одинаковых не найти.

Как делали фундаменты в старину без цемента

Основа любого строения — это фундамент. Дома строят уже давно, цемент тогда не применялся, но дома построенные без цемента стоят до сих пор и выглядят неплохо для своего возраста.

http://photos.wikimapia.org/p/00/04/14/15/27_big.jpg

В этой статье рассмотрим как и с помощью каких материалов делали фундамент в 19 веке

В первую очередь определяли качество и плотность грунта очень простым способом: “Твердымъ слоемъ, называемымъ въ строительномъ искуствѣ терикомъ, почитается тотъ грунтъ земли, въ который желѣзный ломъ весьма мало углубляется отъ нѣсколькихъ ручныхъ сильныхъ ударовъ.”

https://img-fotki.yandex.ru/get/31/84892534.cb/0_7f5dd_9cd92813_XL.jpg

Сами грунты подразделяли на мягкие и твердые:

Мягкие грунты:

1) Болотистый и иловатый.

2) Черноземный.

3) Хрящеватый и песчаный,

4) Глинистый, при копаніи коего употребляются, иногда, также кирки.

174. Къ твердым:

1) Рассыпной или разборной камень

2) Сплошной.

По значительномъ углубленіи въ землю, если не откроется твердаго слоя и притомъ окажется вода, то прибѣгаютъ къ искуственному укрѣпленію грунта. Оно производится двумя способами: 1) набивкою свай, съ роствергомъ или безъ онаго, и 2) положеніемъ лежней.»

Точно также как и сегодня делалась подготовка под основание, подошва, как ее раньше называли. Ее после полностью выкопанного котлована под дом уплотняют трамбовками и если грунт пучинистый и относился к мягким грунтам забивали деревянные сваи или делали лежни шире фундамента на 0,5 м. Лежни делались минимум в два ряда, один продольный и второй поперечный.

https://img-fotki.yandex.ru/get/243077/482917.74/0_185c10_eb5e4ba_XL.jpg

Потом укладывали камни, на низ самые большие

Особенно важно было положить большие камни под углы, колонны,арки и в местах соединения наружных стен с простенками

Камни укладывали рядами, заполняя пустоты более мелкими камнями и заливая известковым раствором. Чтобы раствор не растекался делали опалубку из досок.

“Землекопною желѣзною лопаткою одинъ работникъ накладываетъ извести изъ верстака, а другой на слой извести кладетъ камни, ударяя по каждому молоткомъ; всѣ пустоты между камнями наполняетъ щебнемъ, уколачиваетъ деревянною колотушкою и заливаетъ известковымъ растворомъ.”

Камни брали не все подряд, а только те которые вступают в взаимодействие с известковым раствором.

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/38069/1e8c1151-b43d-4282-b4d0-7d70cb9c59e3/s1200?webp=false

“Если фундаментъ дѣлается по землѣ, то, положивъ камни, уколачиваютъ ихъ деревянною колотушкою, дабы каждый камень лежалъ какъ можно плотнѣе на грунтѣ. Защебенивъ всѣ пустоты между каменьями, начинаютъ вести второй рядъ по извести. Сіе дѣлается такъ:

Землекопною желѣзною лопаткою одинъ работникъ накладываетъ извести изъ верстака, а другой на слой извести кладетъ камни, ударяя по каждому молоткомъ; всѣ пустоты между камнями наполняетъ щебнемъ, уколачиваетъ деревянною колотушкою и заливаетъ известковымъ растворомъ.”

Цитаты из книги Свиязева И.И. “Руководство к архитектуре” 1833 года.

http://russoturista.ru/wp-content/uploads/2013/10/Достопримечательности-Томска.jpg