2.3. Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

2.3.1. Границы первого пояса

2.3.1.1. Граница первого пояса ЗСО водопровода

с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в

следующих пределах:

а) для водотоков:

• вверх по течению – не менее 200 м от

водозабора;

• вниз по течению – не менее 100 м от

водозабора;

• по прилегающему к водозабору берегу – не

менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

• в направлении к противоположному от

водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и

противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней

межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не

менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница

первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и

гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории

водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при

летне-осенней межени.

Примечание: на водозаборах ковшевого типа

в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

2.3.2. Границы второго пояса

2.3.2.1. Границы второго пояса ЗСО водотоков

(реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости отприродных, климатических и гидрологических условий.

2.3.2.2. Граница второго пояса на водотоке в

целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора

настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при

расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было неменее 5 суток – для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3 суток –

для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается

усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при

резких колебаниях скорости течения.

2.3.2.3. Граница второго пояса ЗСО водотока

ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых

обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

2.3.2.4. Боковые границы второго пояса ЗСО от

уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее

500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины

первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750

м при пологом склоне и не менее 1 000 м при крутом.

2.3.2.5. Граница второго пояса ЗСО на водоемах

должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3

км – при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км – при наличии наганных ветров

более 10 %.

2.3.2.6. Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по

территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км в

соответствии с п. 2.3.2.5 и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ)

на 500-1 000 м в соответствии с п. 2.3.2.4.

2.3.2.7. В отдельных случаях, с учетом

конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория

второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного

санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3.3. Границы третьего пояса

2.3.3.1. Границы третьего пояса ЗСО

поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению

совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии

водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса

поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго

пояса.

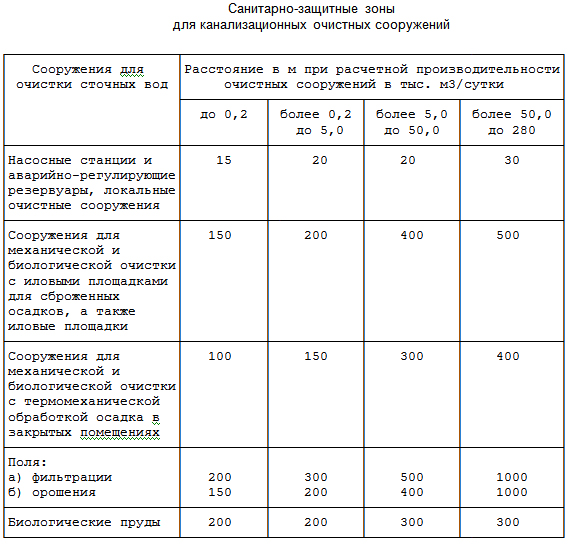

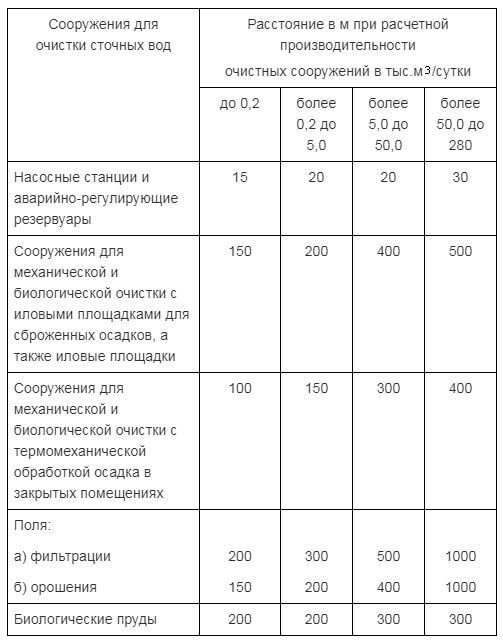

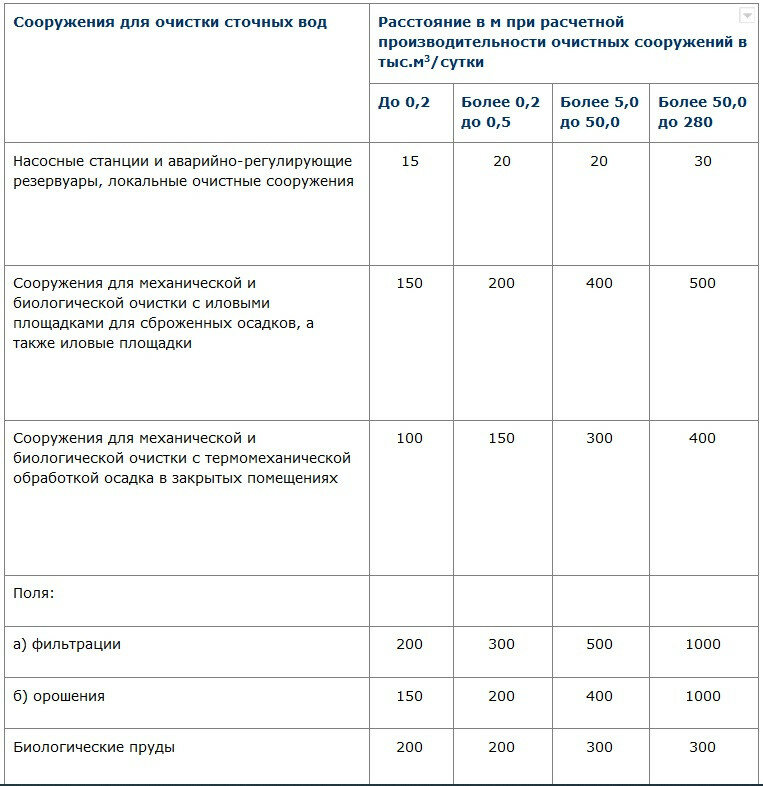

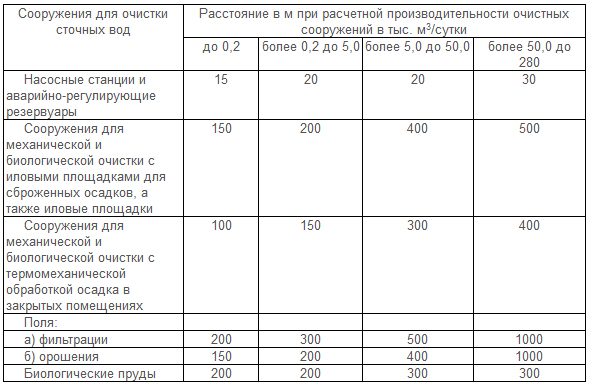

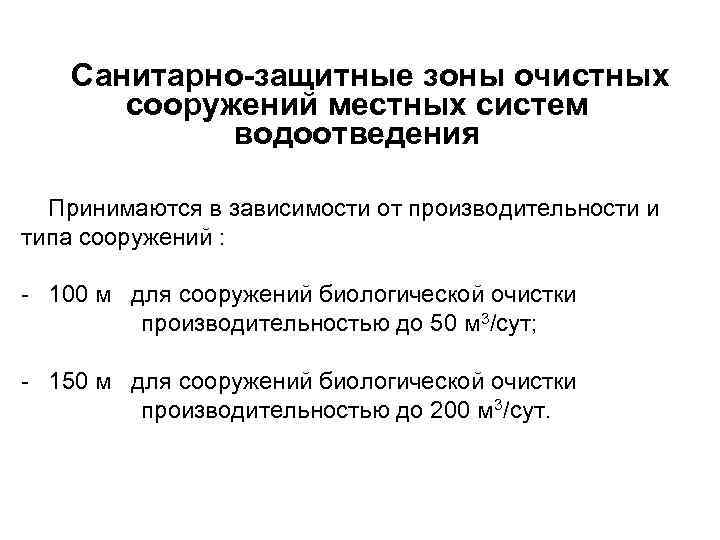

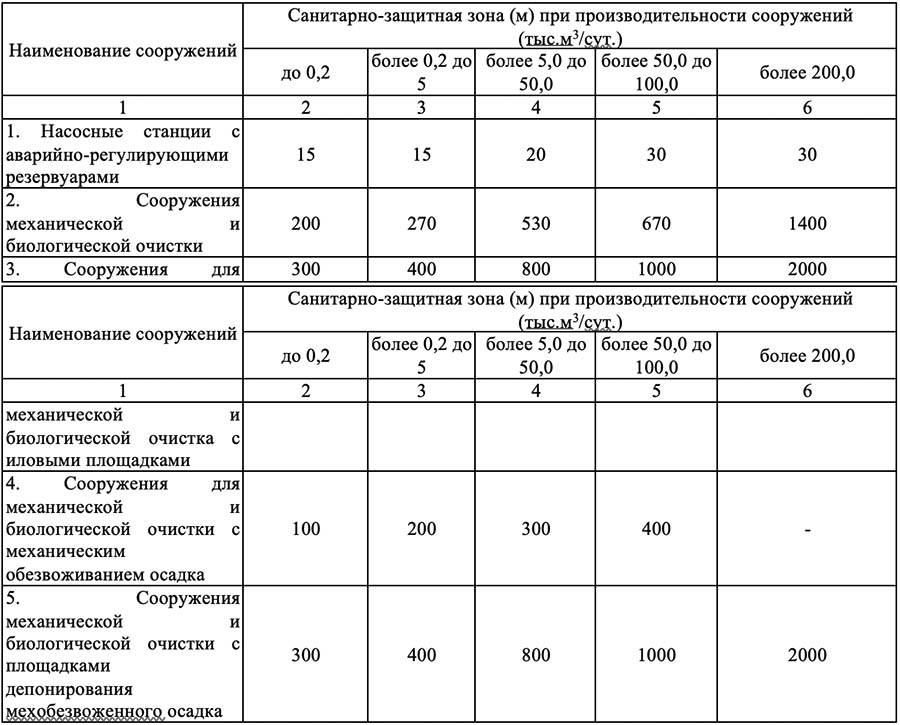

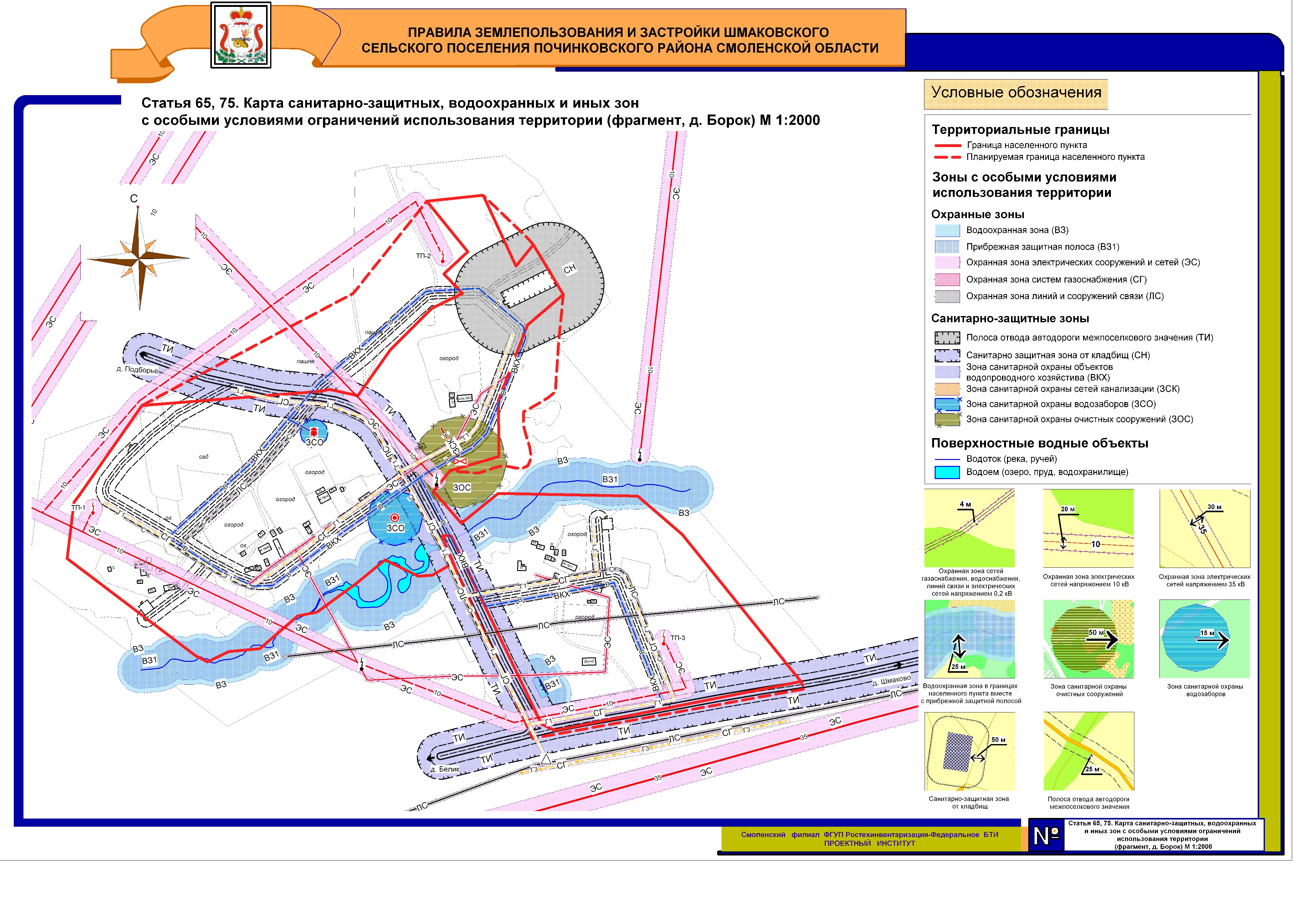

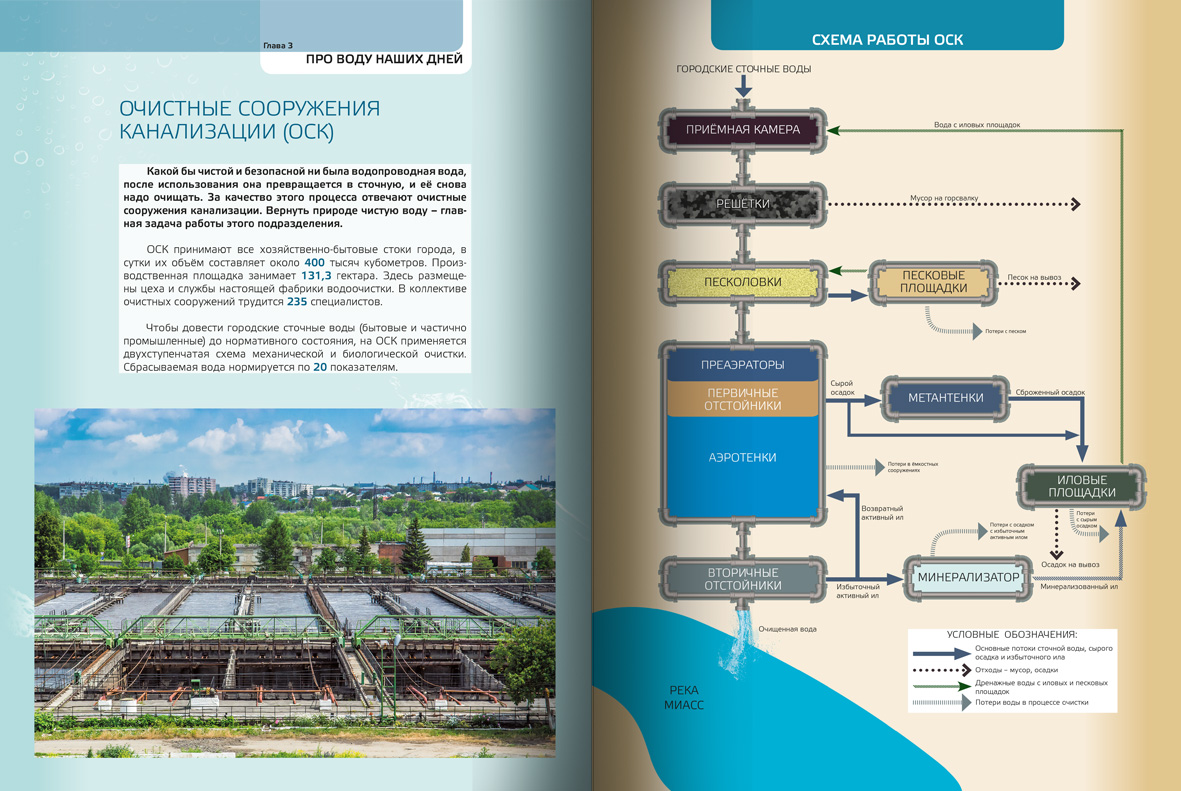

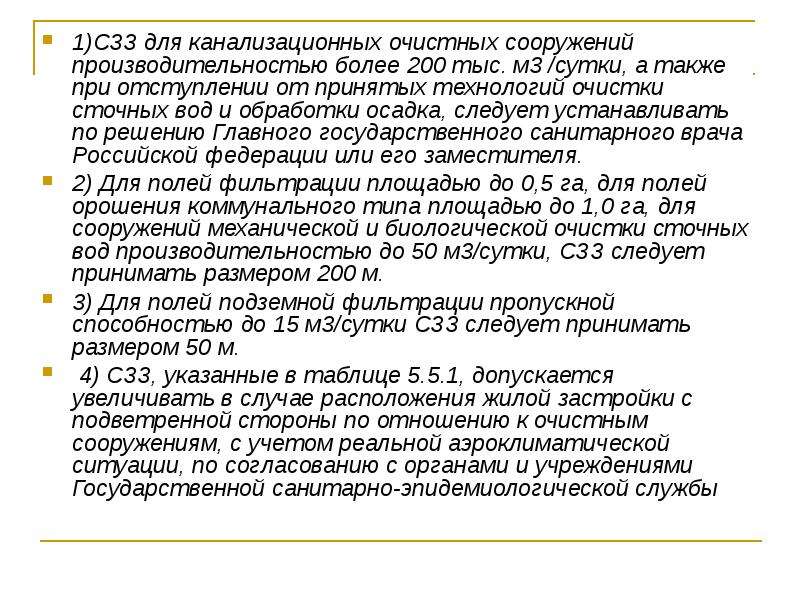

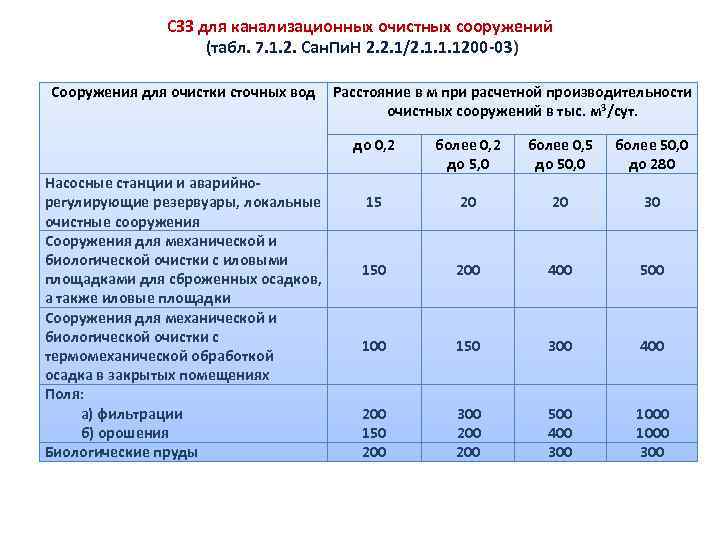

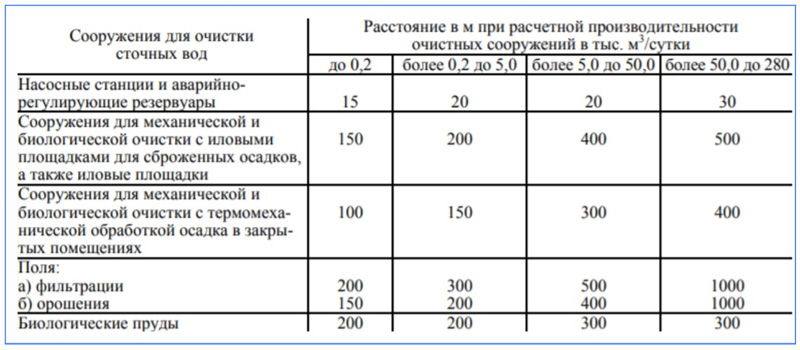

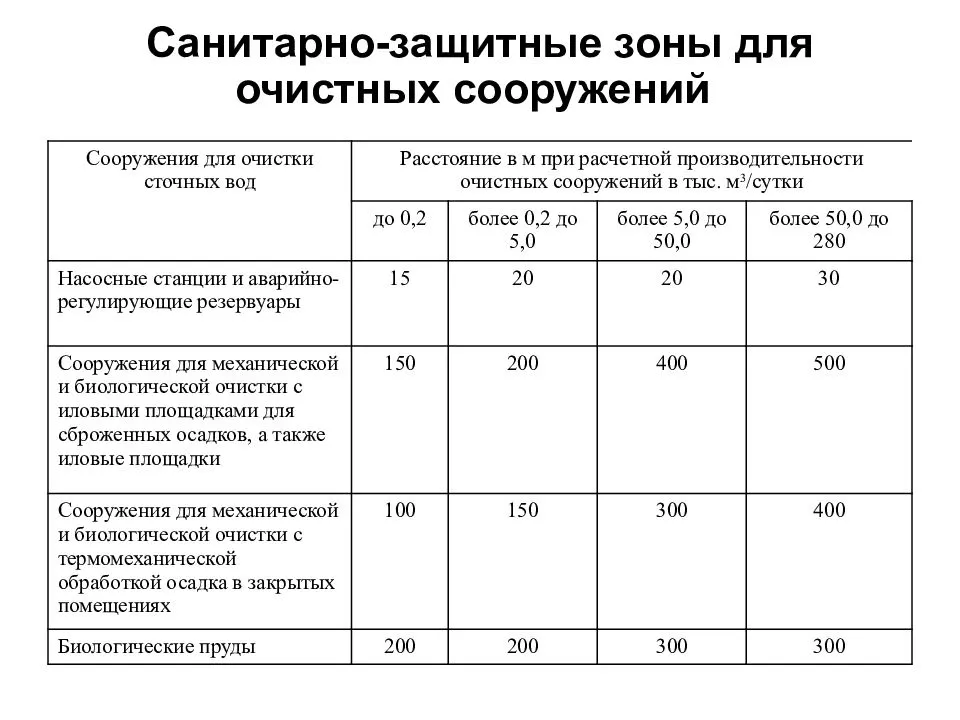

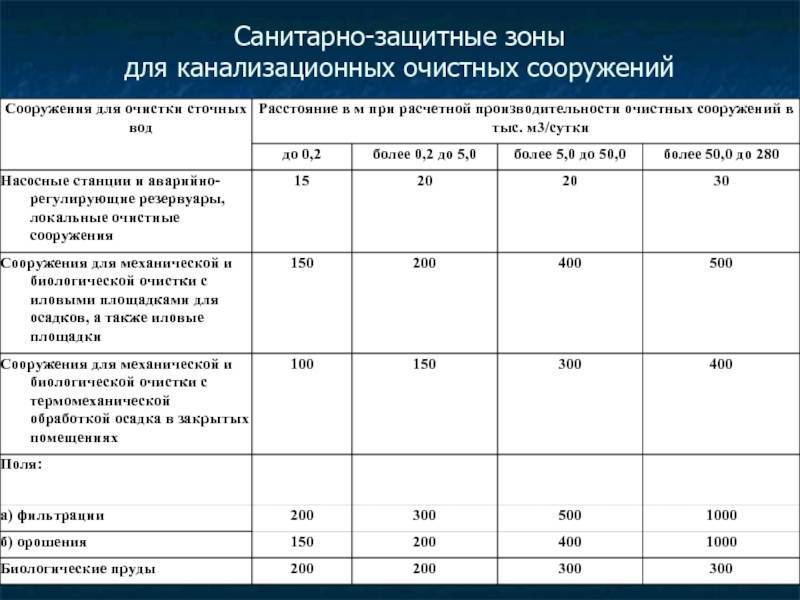

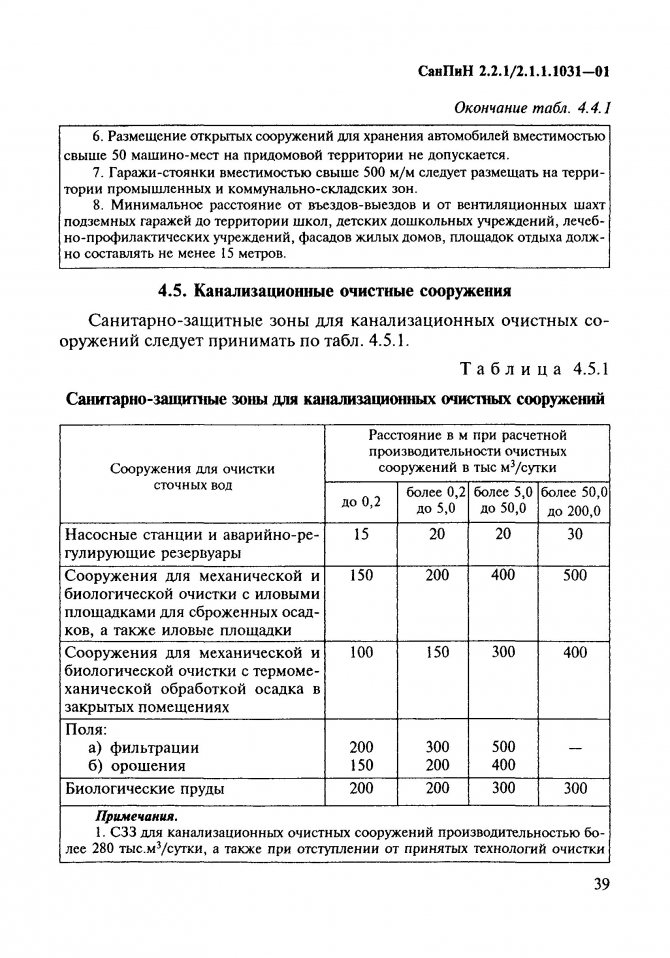

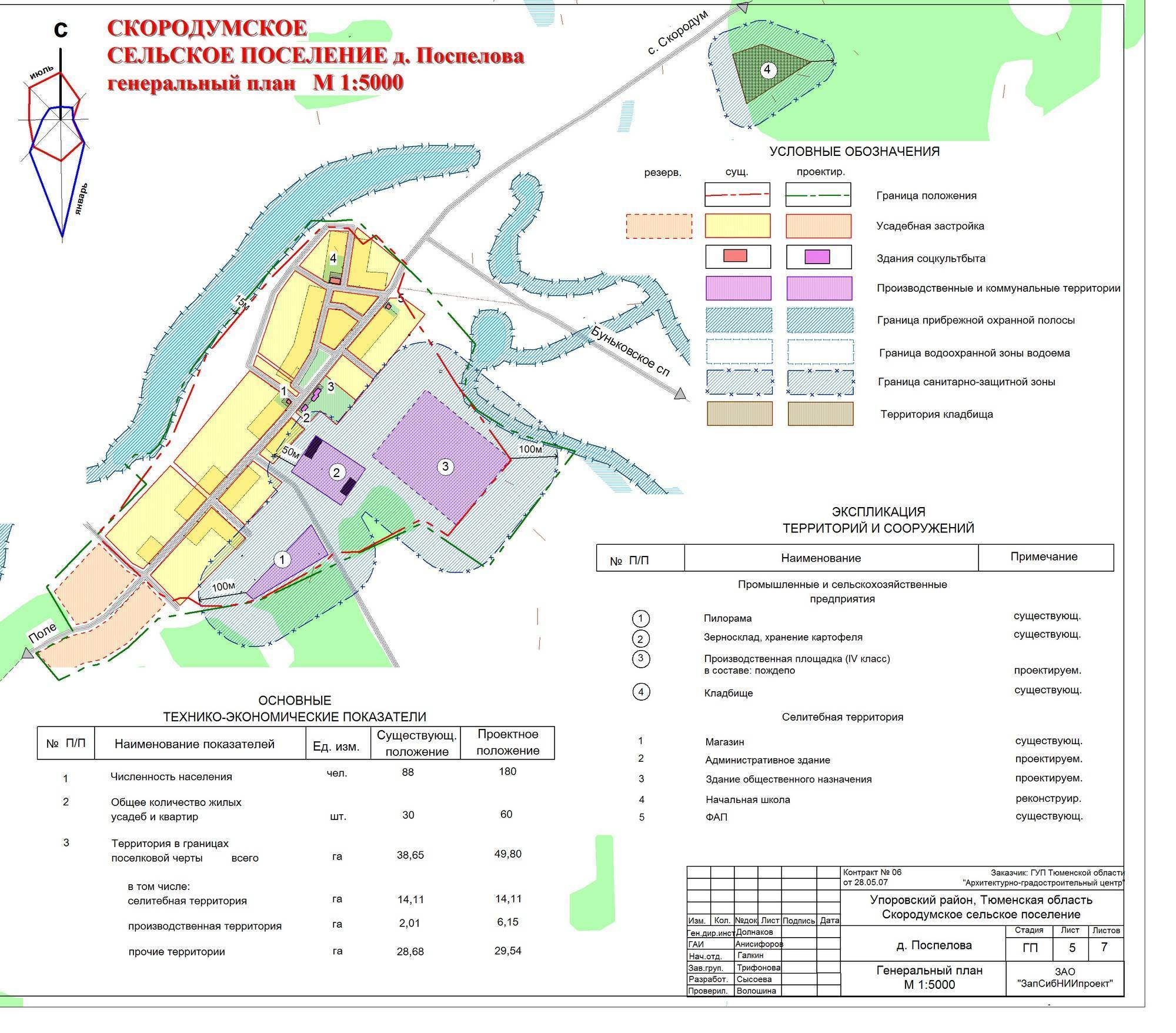

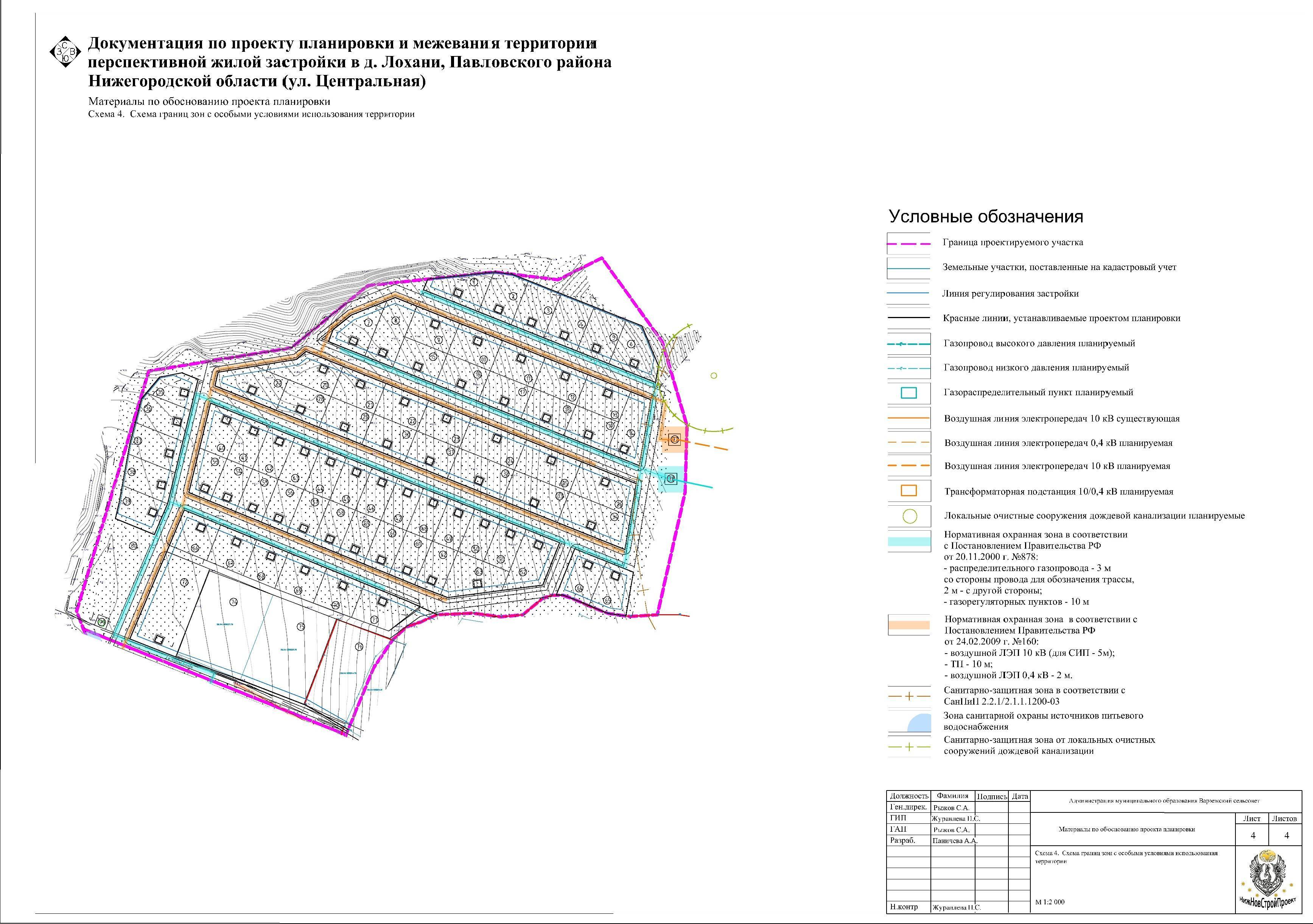

Что такое санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это участок территории, на которой построены локальные очистные сооружения (ЛОС). Их площадь рассчитывается по возможной степени распыления (рассеивания) вредных веществ, находящихся в канализационных стоках. Чем больше выбросы, тем шире зона. СЗЗ канализационных очистных сооружений по нормативам СанПиН определяется также из расчета типа ЛОС – открытого или закрытого. Дополнительно учитывается вид установленного оборудования.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — это защитная территория, отделяющая жилую территорию от промышленных объектов. Введение разрыва вызвано необходимостью защиты места проживания от вредного воздействия промышленных предприятий. Факторами вредного влияния являются шум, пыль, вибрации, газообразные и жидкие выбросы.

Основная задача СЗЗ – это снижение негативного влияния физических, химических и биологических факторов, возникающих при работе предприятия, и доведение степени ПДК и ПДУ до требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

В СЗЗ очистных сооружений не допускается размещать территории с нормируемыми показателями качества среды обитания (жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ, а также др.).

В санитарно-защитной зоне промышленного типа нельзя организовывать производства пищевой и фармацевтической направленности, строить склады, где хранятся пищевые и лекарственные товары, сырье и полуфабрикаты. Нельзя сооружать водопроводные комплексы, где производится забор, очистка и хранение воды.

Что такое наружная канализация

Значение «охранная зона канализации» относится к наружным сетям. Это система трубопроводов, по которой бытовые и промышленные стоки, собираемые внутренними водоотводящими системами, а также дождевая и талая вода, транспортируются к насосным станциям, а далее — на очистные сооружения.

В состав канализационных наружных сетей входят:

- трубопроводы различных диаметров

- колодцы:

- смотровые

- перепадные

- поворотные

При проектировании канализации учитывают несколько существенных факторов. Определяют:

- объем стоков

- условия эксплуатации

- расстояние до ближайшей насосной станции

- возможность подключения к существующему коллектору

- состав и свойства грунтов на участке предполагаемой укладки трубопровода

- рельеф местности

- уровень подземных вод

- климатические условия

- показатель промерзания грунта

В отличие от внутренней, наружная система канализации эксплуатируется в более жестких условиях. Кроме воздействия стоков на внутреннюю поверхность труб, снаружи на них оказывают влияние внешние факторы — влажный грунт, агрессивная среда, температурные перепады. Монтаж наружной канализации осуществляется из металлических, пластиковых, а также бетонных и асбоцементных труб.

Схема канализационной системы может быть:

- раздельной — отдельное устройство дождевой и бытовой канализации

- полураздельной — раздельный сбор дождевой воды и бытовых стоков с дальнейшей транспортировкой в общем коллекторе

- общесплавной — совместная система канализации

При проектировании и укладке инженерных сетей следует придерживаться обязательных требований СНиП. Грамотно выполненные работы по укладке наружной сети канализации станут залогом долговременной и беспроблемной ее эксплуатации.

Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства

Класс I. СЗЗ = 1000 м

- Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом более 1 млн. тонн/год чугуна и стали:

- Производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве более 3000 тонн/год

- Производство по выплавке чугуна непосредственно из руд и концентратов при общем объеме доменных печей до 1500 м3

- Производство стали мартеновским и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и т. п.)

- Производство по выплавке цветных металлов непосредственно из руд и концентратов (в т. ч. свинца, олова, меди, никеля)

- Производство алюминия способом электролиза расплавленных солей алюминия (глинозема)

- Производство по выплавке спецчугунов; производство ферросплавов

- Производство по агломерированию руд черных и цветных металлов и пиритных огарков

- Производство глинозема (окиси алюминия

- Производство ртути и приборов с ртутью (ртутных выпрямителей, термометров, ламп и т. п.)

- Коксохимическое производство (коксогаз)

Класс II. СЗЗ = 500 м

- Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей от 500 до 1500 м3

- Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом мощностью до 1 млн. тонн/год чугуна и стали

- Производство стали мартеновским, электроплавильным и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и пр.) при выпуске основной продукции в количестве до 1 млн. тонн/год.

- Производство магния (всеми способами, кроме хлоридного)

- Производство чугунного фасонного литья в количестве более 100 тыс. тонн/год

- Производство по выжигу кокса

- Производство свинцовых аккумуляторов

- Производство воздушных судов, техническое обслуживание

- Производство автомобилей

- Производство стальных конструкций

- Производство вагонов с литейным и покрасочным цехами

- Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве от 2 до 3 тыс.тонн/год

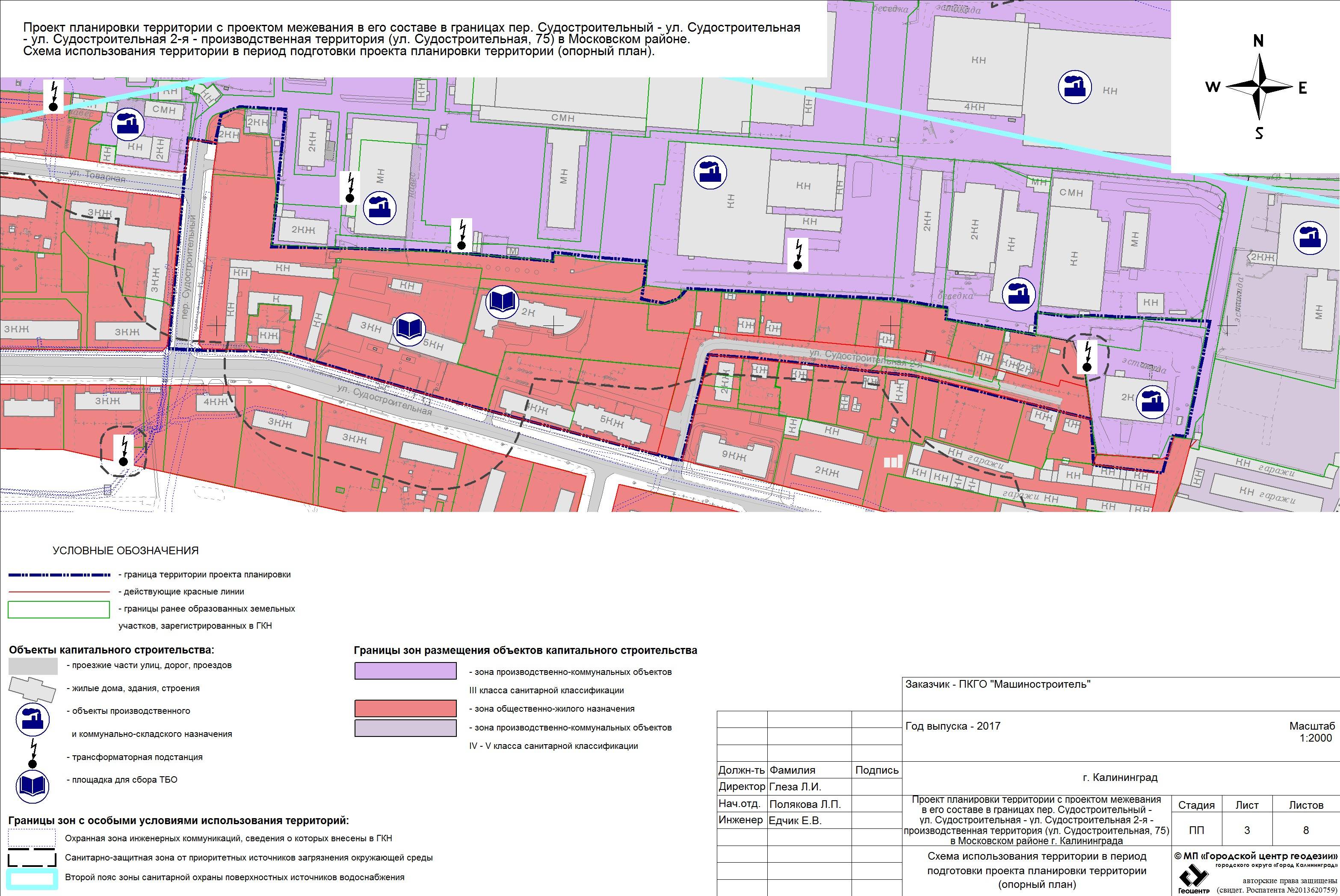

Класс III. СЗЗ = 300 м

- Производство цветных металлов в количестве от 100 до 2000 тонн/год

- Производство по размолу томасшлака

- Производство сурьмы пирометаллургическим и электролитическим способами

- Производство чугунного фасонного литья в количестве от 20 до 100 тыс. тонн/год

- Производство цинка, меди, никеля, кобальта способом электролиза водных растворов

- Производство металлических электродов (с использованием марганца)

- Производство фасонного цветного литья под давлением мощностью 10 тыс. тонн/год (9500 тонн литья под давлением из алюминиевых сплавов и 500 тонн литья из цинковых сплавов)

- Производство люминофоров

- Метизное производство

- Производство санитарно-технических изделий

- Производство мясомолочного машиностроения

- Производство шахтной автоматики

- Шрифтолитейные заводы (при возможных выбросах свинца)

- Производство кабеля голого

- Производство щелочных аккумуляторов

- Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов при отсутствии цехов химической обработки руд

- Судоремонтные предприятия

- Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей менее 500 м3

- Производство по вторичной переработке алюминия до 30 тыс. тонн в год с использованием барабанных печей для плавки алюминия и роторных печей для плавки алюминиевой стружки и алюминиевых шлаков

Класс IV. СЗЗ = 100 м

- Производство по обогащению металлов без горячей обработки

- Производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией

- Производство чугунного фасонного литья в количестве от 10 до 20 тыс. тонн/год

- Промышленные объекты по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве до 1000 тонн/год

- Производство тяжелых прессов

- Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и т. д.) при наличии небольших литейных и других горячих цехов

- Производство приборов для электрической промышленности (электроламп, фонарей и т. д.) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути

- Производство по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

- Производство координатно-расточных станков

- Производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 10 тыс. тонн/год) и цветным (в количестве до 100 тонн/год) литьем

- Производство металлических электродов

- Шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца)

- Полиграфические комбинаты

- Типографии с применением свинца

- Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья

Требования Водного кодекса

Согласно Водному кодексу РФ (ВК) от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017), при строительстве жилых сооружений в водоохранной зоне необходимо учитывать их влияние на состояние водных объектов и соблюдать нормативы допустимого воздействия на них.

Статья 60 ВК РФ гласит: «При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов. Запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций»

Статус СЗЗ по СанПиН

Санитарно-защитные зоны относятся к категории территорий, определяемых как зоны с особыми условиями использования – ЗОУИТ. Федеральный закон -ФЗ были внесены изменения, согласно которым определенные ранее в соответствии со старыми требованиями ориентировочные (расчетные) СЗЗ прекращают свое существование с 1 января 2023 года. Правообладателям таких объектов в срок до октября текущего года было необходимо обратиться в Роспотребнадзор с просьбой либо установить, либо прекратить существование таких СЗЗ. С целью внесения границ СЗЗ в ЕГРН вместе с ранее выданным решением об установлении СЗЗ необходимо подавать сведения о границах СЗЗ. Перечень обязательных для установления границ документов содержится в Правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ №222.

Таким образом, в случае, если ранее была установлена СЗЗ, но координаты при этом не внесены в ЕГРН, такая санитарно-защитная зона прекращает свое существование с января 2023 года, и все ограничения с данной территории снимаются. Собственнику объекта придется вновь проходить полностью процедуру установления санитарно-защитной зоны.

Что запрещено в охранной зоне

В охранных зонах запрещено строительство жилых домов и организация мест для спорта и отдыха

Существуют строгие требования к охранной зоне сетей водопровода и канализации. В основном это касается возможной ее эксплуатации, в частности проведения строительства зданий и сооружения разного назначения. Требования таковы:

- не проводить строительство жилых зданий;

- не организовывать спортивные и детские площадки, зоны отдыха и развлечений;

- сажать деревья вблизи уложенных трубных магистралей на расстоянии не менее 3 м;

- нельзя изменять количество грунта внутри зоны, потому что канализационная система проектируется под ландшафт территории;

- нельзя проводить бурение, забивку свай или взрывать землю;

- некоторые виды строительства возможны, но на это необходимо получить разрешение;

- строительство внутри охранной зоны должны проводить специализированные компании, поэтому на получение разрешения потребуется предоставить лицензию на проведение строительных работ;

- нельзя изменять линию берега и дна близлежащих водоемов, потому что это может привести к подвижкам слоев грунта, которые создадут давление на уложенные трубы и резервуары;

- нельзя загораживать подъездные пути, которые в экстремальных ситуациях (пожар, выброс нечистот) являются единственными магистралями, по ним прибывают спасательные службы.

Канализационные сети, расположенные под землей, никакими оповещающими знаками не обеспечиваются. Единственный элемент, который их обозначает, чугунный люк с буквой «К» на лицевой плоскости. То есть проложенные под землей трубы и резервуары являются скрытой угрозой для окружающей среды. Любые действия около них, даже по незнанию, могут обратиться в большую катастрофу. Поэтому перед началом проведения каких-либо работ, особенно строительных, требуется получить разрешение. Его подтверждают архитектурные бюро или НИИ по строительству, тресты «Водоканалов» или администрация района (ее строительный отдел).

Если разрешительные документы на строительство объектов в охранной зоне получены, необходимо строго следовать рекомендациям:

- строго соблюдать нормативы и правила строительства;

- не наносить вред канализационным системам;

- если в процессе строительства в выданной проектной документации были обнаружены какие-то несоответствия, работы надо сразу прекратить до выяснения.

После окончания работ необходимо пригласить представителя организации, которая выдала разрешение, чтобы он утвердил соответствие проведенных мероприятий проектно-сметной документации. Обязательно подрядчик в конце работ проводит вывоз мусора, а в зимний период грязного снега.

Нормативные документы

Создают охранную зону канализационного коллектора согласно СНиП. В них обозначаются требования формирования защитных участков, а также другие правила и нормативы.

- СНиП 2.04.03-85. Здесь обозначены требования, которые предъявляются к проектированию охранных зон. Сегодня пользуются его обновленным вариантом под номером 40-03-99. Но и первый документ можно использовать.

- СНиП 2.05.06-85. В этом своде собраны нормативы, которые относятся к трубопроводным магистралям.

- СНиП 2.07.01-89. В этом документе собрано все, что связано с планировкой и застройкой населенных пунктов.

- СНиП 3.05.04-85. Здесь обозначены организационные работы, связанные с формированием охранных зон и приемкой работ, проводимых внутри зоны.

Существует главное требование к созданию защитно-охранных зон. Оно связано с местными условиями и особенностями. Все работы проводятся из расчета рельефа участка, типа грунта, отдаленности открытых водоемов, глубины пролегания грунтовых вод и прочего.

Требования к санитарно-защитной зоне

- СЗЗ должна располагаться с подветренной стороны относительно промышленного объекта и жилых строений, расположенных неподалеку

- при проектировании обязательно должно учитываться, что в будущем локальные очистные сооружения будут расширяться

- возводятся ЛОС с учетом самотечного перемещения канализационных стоков, а также сточных вод поверхностного типа – вся территория располагается под небольшим уклоном

- при определении размеров СЗЗ учитывается тип и класс предприятия

Каждой отрасли промышленности соответствует своя величина СЗЗ. Эти зоны разделены на 5 классов по СанПиН:

- 1 класс: производство кислот, металлургические и машиностроительные заводы

- 2 класс: самолетостроение и машиностроение, производство металлических конструкций, газов, органических растворителей

- 3 класс: производство химических реактивов, пластмассы, лакокрасочная, парфюмерная отрасль

- 4 класс: мыловарение, выпуск стекловолокна

- 5 класс: химчистки, типографии, производство лекарств

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, в соответствие с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса — 1000 м

- предприятия второго класса — 500 м

- предприятия третьего класса — 300 м

- предприятия четвертого класса — 100 м

- предприятия пятого класса — 50 м

Непроизводственные объекты также имеют свои величины СЗЗ, которым соответствуют следующие расстояния:

- складские помещения – 50 – 500 м

- котельная – 50 м

- АЗС – 50 – 100 м

- газопровод (зона отчуждения) 300- 1200 м

- нефтяная скважина -300 – 1000 м

- очистные сооружения – 15 – 1000 м

- кладбища: 20 – 40 га – 500 м; меньше 20 га – 300 м; закрытые и сельские – 50 м

Если величина или конфигурация территории не соответствует действующему стандарту, на предприятие может быть наложен штраф до 100 тыс. рублей, или приостановка деятельности на 90 суток. В более сложных случаях, повлекших тяжелые последствия, следует уголовная ответственность руководителей или виновников.

Охранная зона канализационного коллектора

В этом случае не менее важно соблюдать дистанцию. Ведь канализационный коллектор – место с наибольшей концентрацией вредных веществ, и потому требует серьезных санитарно-защитных мер

Такой коллектор – это главный канал водосточной сети, и вода там, конечно, очень грязная.

Водосточные каналы

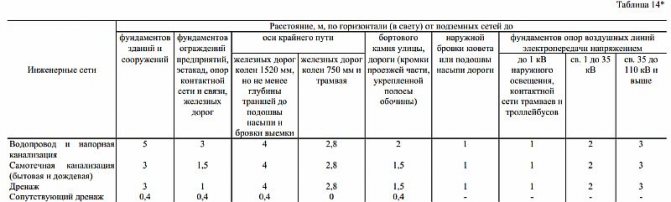

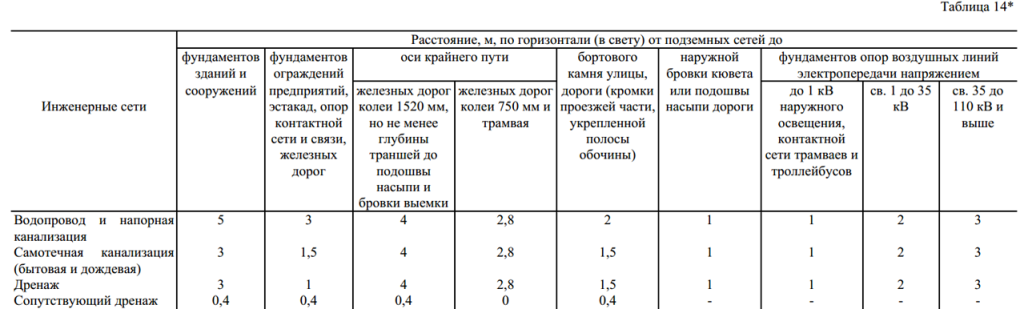

Ниже в таблице представлено, сколько метров в каждую сторону требуется отступать от канализационного коллектора согласно нормам СП и СНиП. Расстояние, как и в случае с ливневой, напорной и прочими видами канализационных сетей, выражается в метрах.

| До фундаментов ограждений | 3 метра |

| До фундаментов зданий | 5 метров |

| До стройки | 5 метров |

| До деревьев или кустарников | 5 метров |

| При складировании чего-либо | 5 метров |

Определять расстояния в каждую сторону – общий принцип установления охранных территорий, и не только для канализационной сети. У некоторых объектов встречаются особенности.

Например, у линий электропередачи, где охранная зона – это не диаметр, а ровно идущая вдоль линий полоса. Но при этом сохраняется главное – обеспечение безопасности сооружения и окружающих на достаточном расстоянии. Также сохраняется и доступ к объекту.

Городской коллектор

Важно учесть, что охранные зоны водопровода и канализации различаются. Например, от водопровода требуется соблюдать расстояние, как и от напорной канализационной сети, самое большое

В напорной канализации есть насосное оборудование (КНС), которое гонит содержимое. Это значит, при аварии вода распространится дальше, чем в других системах

Водопровод же важно удалить, потому что от него зависит здоровье и жизнь людей

Нормы расположения коммуникаций и строений согласно СНиП (СП)

Даже если охранная зона хозяйственно-бытовой канализации устанавливается индивидуально, инженер вряд ли перейдет минимальный предел. Скорее всего, когда он будет составлять план, установленная им зона канализации для напорной сети будет не меньше 5000 миллиметров от фундамента здания, а для самотечной, включая дождевую, – не меньше 3000 миллиметров.

Строительство канализационного коллектора

Проект санитарно-защитной зоны для очистных сооружений

Рассмотрим этапы при создании проекта СЗЗ:

- Подготовительный этап – здесь проходят исследование и синтез данных о местоположении предприятия относительно гражданских построек, топографических снимков, анализ выбросов и их источников и объем предполагаемых загрязнений. На основании этих данных создают предварительный план СЗЗ и направляют его на просмотр в Ростехнадзор

- Основной этап – здесь прорабатывают программу мониторинга, проверяют правильность расчетов и создают материал для дополнения или корректировки предварительного плана. Результаты мониторинга также направляются в Ростехнадзор и служат основанием для утверждения проекта защитной зоны

- Финальный этап – здесь утверждают проект и получают разрешение на его исполнение.

При разработке проекта СЗЗ оценивается градостроительная ситуация в общем. Если ее оценивают как трудную, то проводятся дополнительные мероприятия по охране природы, производятся расчеты, подтверждающие безопасность предполагаемой работы объекта для жителей и экологии.

Порядок установления размера СЗЗ для очистных сооружений:

- Проводится анализ работы сооружения очистки, определяется класс опасности, разрабатывается проект СЗЗ

- Проект посылается в Федеральный центр гигиены и эпидемиологии на экспертизу

- Если получена положительная оценка, то документы переправляются в Роспотребнадзор для получения заключения

- Проводятся заключительные расчеты, фотосъемки местности, измерение влияния неблагоприятных факторов и их анализ

- Проект с внесенными изменениями направляется на рассмотрение главному санитарному врачу. После его положительного заключения и утверждается величина санитарно-защитной зоны

Содержание проекта СЗЗ

Первая часть проекта информирует об обосновании размера СЗЗ, вторая – о порядке действий при оформлении и благоустройстве санитарно-защитной зоны. Тут также находятся расчеты, чертежи, общие выводы. В качестве приложения предоставляются копии документов.

Законодатель не предусматривает окончание срока действия проекта, поэтому если в заключении от Роспотребнадзора срок не стоит, проект считается бессрочным. При ряде ситуаций (смена процессов эксплуатации, рост промышленных объемов и др.) данный проект нужно подвергать корректировкам.

Что еще стоит учесть

Важно помнить и о том, что стоит учесть и другие аспекты, чтобы не нарушить существующие нормы. Например, трубы для любого типа канализации должны соответствовать ГОСТу. Также должны соблюдаться и правила прокладки, в том числе при тоннельных работах

Также должны соблюдаться и правила прокладки, в том числе при тоннельных работах.

Ливневые стоки

Следует учитывать количество объектов вокруг, до которых критически важно соблюсти дистанцию. Возможно, имеет смысл выбрать другое место для прокладки сети. Например, при скорости в 0,7 м/с подойдут трубы сечением 250 мм, при 1 м/с – около 600 мм, при 1,15 м/с – 1000 и 1200 мм в диам

Например, при скорости в 0,7 м/с подойдут трубы сечением 250 мм, при 1 м/с – около 600 мм, при 1,15 м/с – 1000 и 1200 мм в диам.

В заключение стоит отметить, что при сооружении канализации совсем не сложно соблюдать охранные отступы. Делать это необходимо.

Колодцы

Охранная территория создаст оптимальные условия для самой конструкции, предотвратит санитарные и экологические риски. К тому же ни у кого не возникнет юридически обоснованных претензий к таким коммуникациям.

Установка поясных границ ЗСО водных бассейнов под землей

Для 1-го пояса СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливает следующие нормативы границ:

Зоны забора воды из подземных водных горизонтов обязаны размещаться за пределами территориальных границ производств и жилых домостроений.

Расстояние от водозаборного источника до конечной границы 1-го пояса принимают не меньше:

- 30 м при эксплуатации хорошо защищенного подземного водного бассейна;

- 50 м – при отсутствии защиты подземного водного горизонта.

1-й пояс обязан заканчиваться на расстоянии не меньше 30 и 50 м соответственно для защищенных и незащищенных крайних скважинных источников.

К защищенным относят с напором или без напора водные бассейны, расположенные между пластами грунта, имеющие водонепроницаемую кровлю, исключающую проникновение в водный горизонт вод из верхних водоносных пластов.

К водным источникам с недостаточной подземной защитой относят:

- бассейны, расположенные в 1-ом водоносном горизонте, при этом наполнение поверхностными грунтовыми водами происходит по всей их площади;

- под напором и без напора водные бассейны, в которые проникают воды из верхних слоев через водные биологические окна, водопроницаемую кровлю, из водных бассейнов и ручьев посредством взаимодействия по законам гидравлики.

При эксплуатации подземных водозаборных горизонтов с наполнением водных ресурсов искусственно, граница 1-ой полосы принимается равной не меньше 50 м от зоны забора вод и не меньше 100 м от фильтрующих инженерных объектов (бассейнов, каналов).

При расстоянии между точкой забора вод и водоемом меньше 150 м в границу 1-го пояса входит прибрежная зона.

Границы 2-го и 3-го поясов. При их определении учитывают следующие факторы:

- тип водозаборных источников (отдельно стоящие, группой или линейно расположенные скважины, дренажные каналы горизонтального размещения);

- объем забора вод с учетом снижения их статического уровня в бассейне под землей;

- питание, дренаж и особенности гидрологии водного бассейна.

Границы 2-го пояса определяются путем математических расчетов по правилам гидродинамики учитывая, что в случае загрязнения территории микробами вне его, заражение не должно достичь водозаборного водного бассейна.

Территория 3-го пояса для защиты водных бассейнов от загрязнений химреагентами также устанавливается расчетными методами по формулам гидродинамики. По формулам вычисляется время перемещения вредных химреагентов к водозаборному бассейну с учетом того, что оно должно быть меньше эксплуатационного срока источника (от 25 до 50 лет).

Если эксплуатационный срок водозабора неограничен, территорию 3-го пояса увеличивают сверх норматива для долговременной эксплуатации водного бассейна без возможности его заражения.

Рис. 7 Климатические районы

Размеры охранных зон канализации

Знания о размерах охранных зон канализации полезны не только для проведения работ, но и для размещения социальных объектов и предприятий питания. Например, если построить кафе около канализационного коллектора, то это клиентов, наверное, не привлечет.

К тому же, частные домовладельцы и строительные компании строят собственные автономные системы канализации. От них тоже требуется соблюдение всех нормативов и правил. Об этом подробно написано в СНиП (строительные нормы и правила).

Более подробная информация все-таки находится в местных органах законодательной власти.

В обычных условиях охранная зона напорной канализации составляет пять метров по обе стороны боковой стенки трубопровода. Такая же норма существует и для самотечной системы отвода сточных вод.

Однако, существуют и особые условия, которые влияют на размеры охранной зоны:

- низкая температура окружающего воздуха и почвы определенного региона или местности;

- высокая сейсмическая опасность в данной местности;

- слабые и сильно увлажненные грунты.

Более подробная характеристика особых условий определена в СНиП. В этих условиях размеры охранной зоны увеличиваются вдвое, то есть по десять метров с каждой стороны от боковой стенки трубы.

Так как канализационные коммуникации представляют опасность для окружающей среды, поэтому не только дороги и здания должны находиться на определенном расстоянии от нее, но и сами водоотводные сети должны располагаться на расстоянии от водных артерий и озер. Цифры впечатляют:

- не менее 250 метров от реки;

- 100 метров от берега озера или другого водоема;

- 50 метров от подземных источников питьевой воды;

- 10 метров от водопровода с диаметром труб до одного метра;

- 20 метров от водопровода большего диаметра трубы;

- 50 метров от водопровода, который расположен в мокром грунте, независимо от размера труб.

Аналогичные нормы и требования предусмотрены и для охранной зоны ливневой канализации.

Возникают ситуации, когда в планах эксплуатирующих организаций и местных органов власти случаются разночтения, то есть разные данные. И если возникнет конфликт интересов, то правыми окажутся предприятия водоканала. Можно, конечно, доказывать правоту в суде, однако, это отнимет много времени и средств. Без привлечения квалифицированных инженеров и юристов обойтись не удастся. А это дополнительные незапланированные расходы.

Также стоит отметить, что даже среди специалистов есть разногласия о том, что такое охранная зона канализационного коллектора. Поэтому тщательное планирование и точное исполнение проекта на участке местности обеспечит в будущем стабильность в работе и эксплуатации канализационных систем.

Если произойдет повреждение канализационного оборудования и заражение местности нечистотами, то это приведет:

- к очень большим расходам на устранение аварии,

- выплату компенсации физическим или юридическим лицам.

- также придется переносить канализационную систему в другое место, что часто бывает затруднительно или невыполнимо.