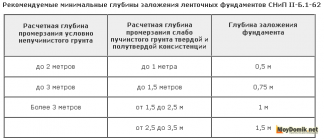

Нормативные требования

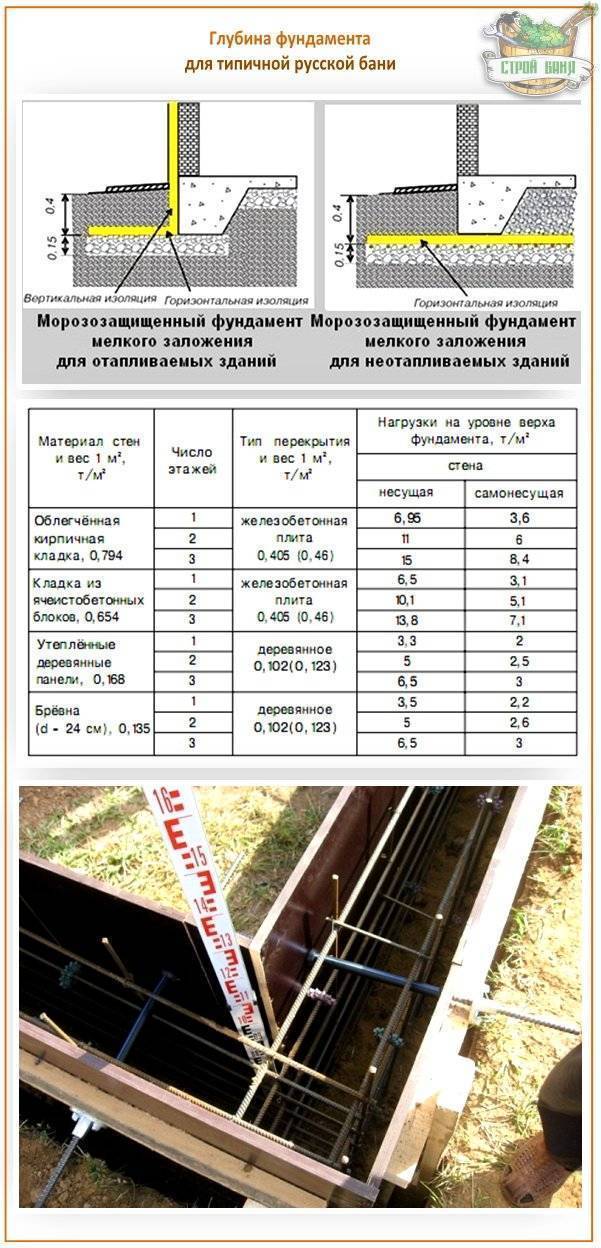

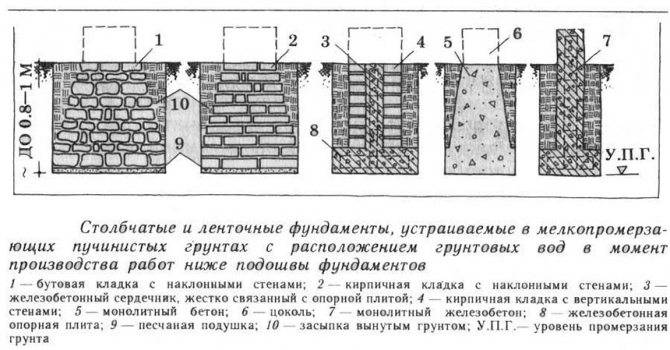

Сооружение фундаментной ленты мелкой закладки под одноэтажным домом возможно даже на подушке из песка и гравия, это помогает экономить деньги и ускорить производство работ безо всякого риска. Но выполнить такую работу можно только на определенных грунтах:

- несклонных к пучению;

- полностью сухих;

- отличающихся равномерным промерзанием.

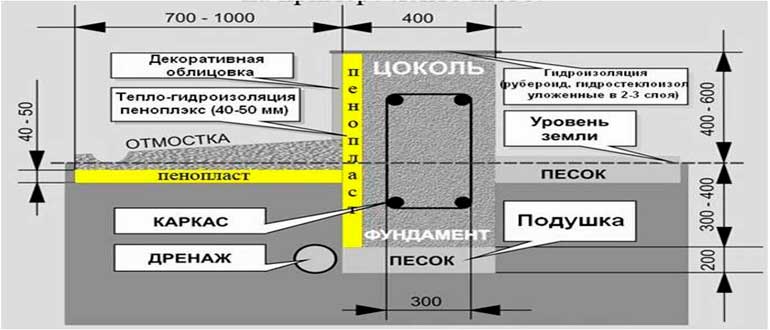

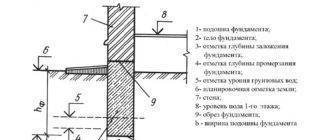

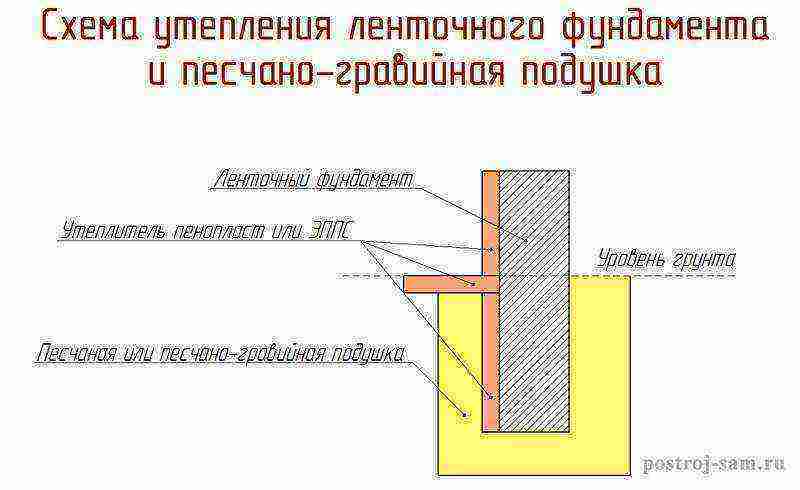

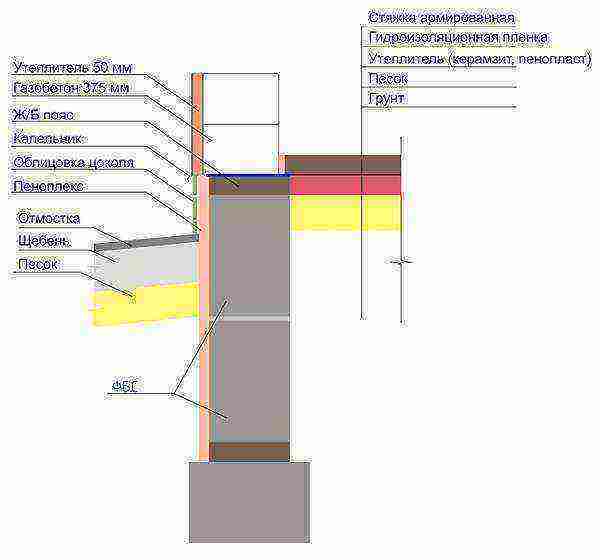

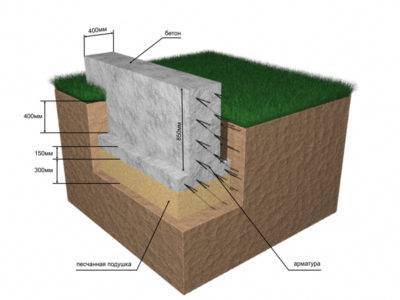

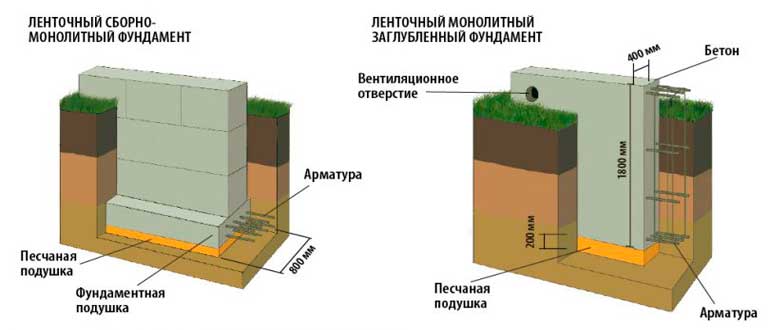

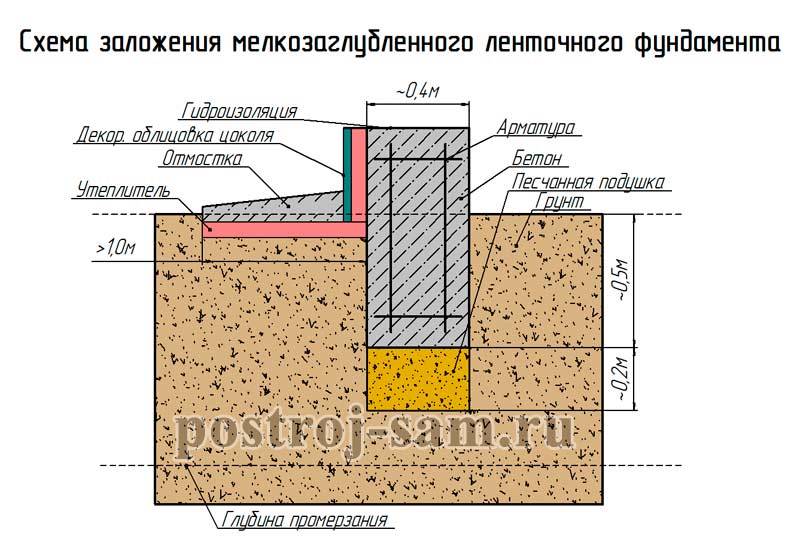

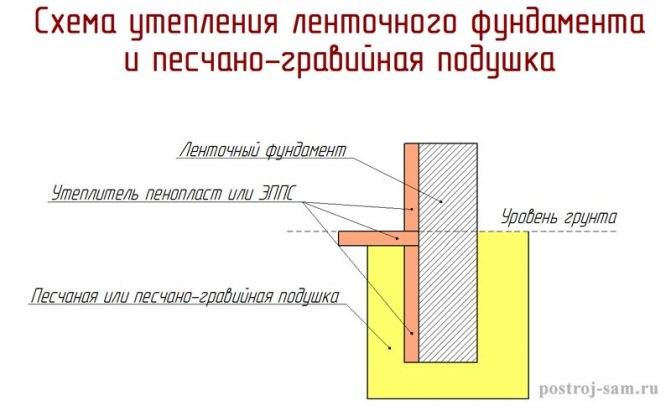

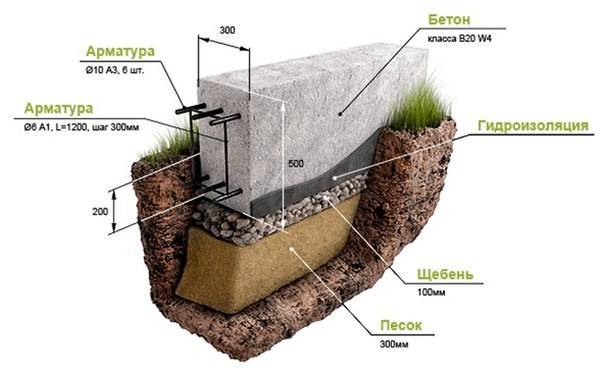

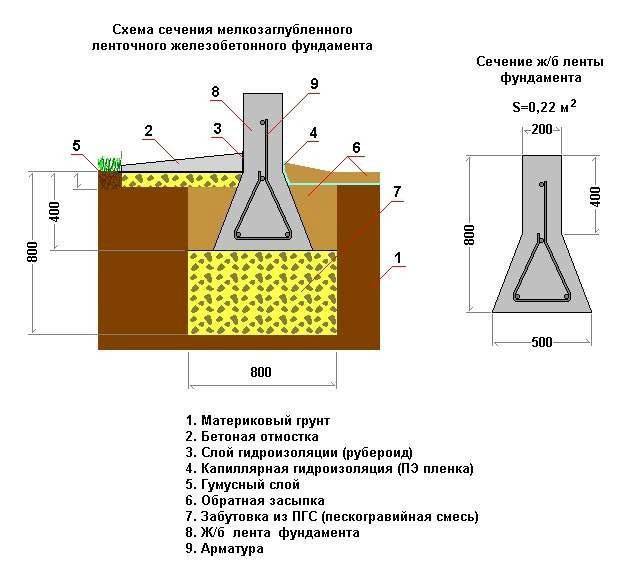

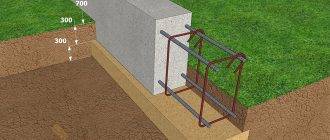

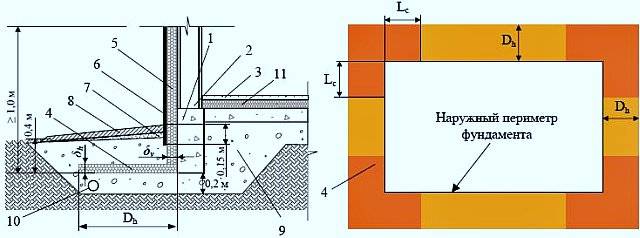

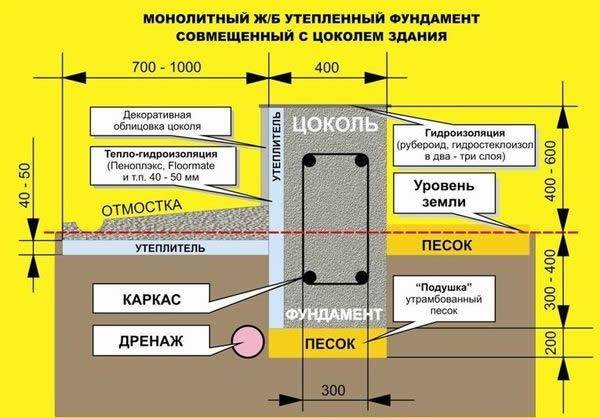

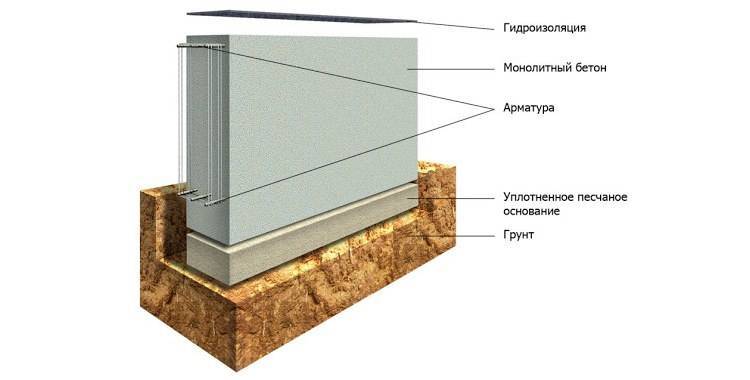

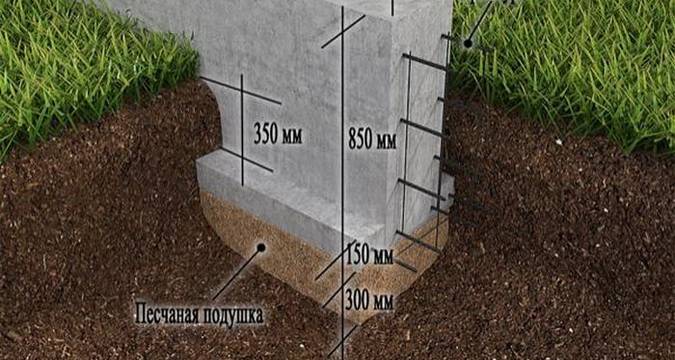

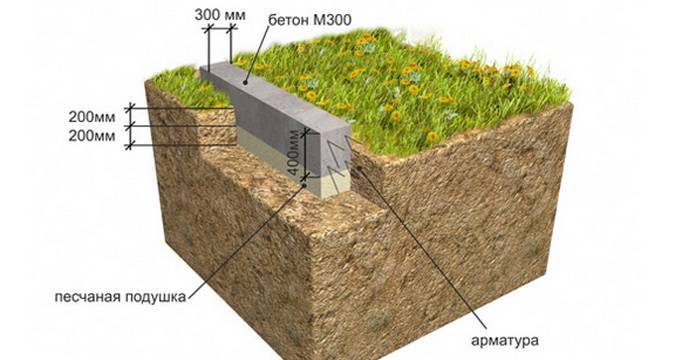

Железобетонная лента с мелким заглублением под небольшим частным домом делается шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя составляет самое меньшее 0,3 м. Для наибольшей точности работы начинают с разметки, потом копают траншеи, стенки которых должны быть вертикально ровными. Малое заложение позволяет обойтись траншеями глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда выемки выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка 200-400 мм. Ее полагается трамбовать, поскольку чем плотнее основание, тем меньше будет со временем просадка всего дома.

Засыпка песка производится послойно, по 150 мм, его требуется перед трамбовкой увлажнить. Для наивысшей механической прочности сверху засыпают гравий с поливкой жидким бетонным раствором.

Чтобы сформировать опалубку, используют отшлифованные с одной стороны доски толщиной 2 см. Вместо них, можно брать еще:

- шифер в виде плоских листов;

- листовой металл;

- фанеру.

Укрепление опалубки производится при помощи распорок и опорных кольев, ее обязательно следует выверять по вертикалям и горизонталям. Изнутри конструкция прокладывается плотным гидроизоляционным материалом. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует подбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение подземных вод.

Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпичей кладется в котловане, засыпаемом 0,3 м песка. Так как дом придется оборудовать санузлами, рекомендуется добавить поверх водопроводных и канализационных труб стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.

На застывшую стяжку кладут гидроизоляцию, а вот теплоизоляционный слой нужен не всегда. Потом идет каркас, создаваемый из арматурной стальной сети, далее опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом должна обязательно заходить на 200-250 мм глубже, чем промерзающая линия. Дома из пеноблоков легче, чем аналогичные по размеру кирпичные постройки.

Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Придется проанализировать все параметры, характеризующие геологическую структуру участка

Дополнительно принимается во внимание тяжесть предусмотренных проектом перекрытий, мебельных изделий, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на крыше даже на короткий срок. Среди разных вариантов закладки по глубине следует выбирать тот, что только можно позволить себе, по материальным соображениям

Грунт в разных местностях промерзает на 100-180 см, и в большинстве случаев выбирают заложение до 150 см.

Нужно учесть, что даже при использовании сведений геологоразведки и норм СНиП при расчетах позволяет найти только минимально необходимые величины.

Траншеи продумываются и откапываются сразу с резервом под все необходимые слои подсыпки, стяжки и дополнительные конструкции. Относительно легкий дом на грунте, несклонном к пучению, допускается ставить на основание глубиной 600 мм, выполненное в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна тщательно рассчитываться, только это позволяет избежать разрушения при подвижках грунтовых масс.

Лента под газобетон должна быть рассчитана не менее тщательно, чем под кирпич или иной тяжеловесный материал. Легкость надземных конструкций обманчива, без тщательных расчетов по прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует готовить, максимально гася выталкивающую силу. Для более тяжеловесных стенных материалов она несущественна, а вот облегченные газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.

Если все же сделан именно выбор в пользу заливной опоры, при расчете ориентируются в первую очередь на:

- массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;

- массу всех перекрытий;

- тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.

Виды цоколей

Методы строительства цоколя будет различаться в зависимости от типа фундамента здания. В нашей стране чаще всего используется или ленточное, или свайное основание. Также большую популярность имеет монолитный фундамент.

Цоколь, выполненный кирпичной кладкой

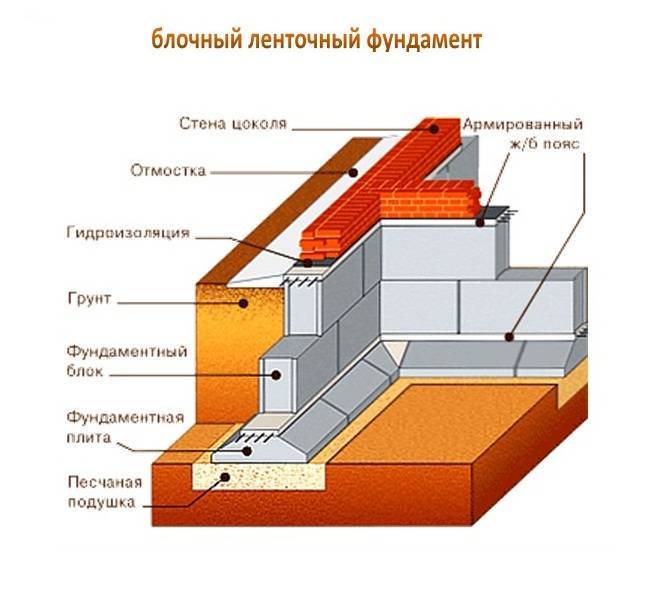

Если был возведен ленточный фундамент, то цоколь может быть выполнен в двух решениях:

- Монолитный. В этом случае фундамент выполнен в виде бетонной стены. Такой цоколь должен быть построен вместе с заливкой фундамента.

- Кладка. При реализации цоколя из кладки, фундамент делают до уровня почвы, затем производят кирпичную (либо из другого стройматериала) кладку. Подобная конструкция не может похвастать высоким уровнем защиты от различных воздействий (если сравнивать с монолитной альтернативой), поэтому необходимо провести дополнительную облицовку и отделку.

При использовании свайного фундамента устройство цоколя над землей сопровождается некоторыми трудностями. Высоту и толщину цоколя в этом случае определяют в зависимости от наземной части свай. Цоколь при свайном фундаменте может быть навесным или сделанным на ленточном фундаменте.

Конечно, навесной цоколь куда дешевле и проще в реализации. Его основу составляет обрешетка, закрепляемая к сваям по всему периметру загородного дома. Обрешетка может быть сделана из древесины или металлических труб. После устройства, обрешетку необходимо обшить с помощью любых отделочных материалов. В последние годы всё чаще использует сайдинг или термопанели.

Второе решение более сложное в реализации и затратное. Оно предполагает обустройство ленточного фундамента вокруг здания, на который будет выполняться кладка. Основное преимущество такой конструкции заключается в том, что она обеспечивает достаточно высокий уровень утепления внутренних помещений.

Почвенно-геологические особенности участка

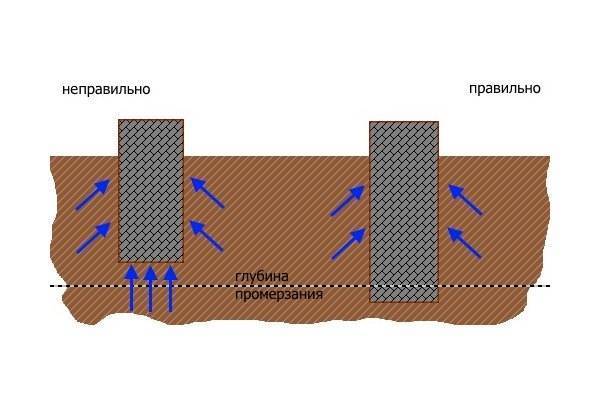

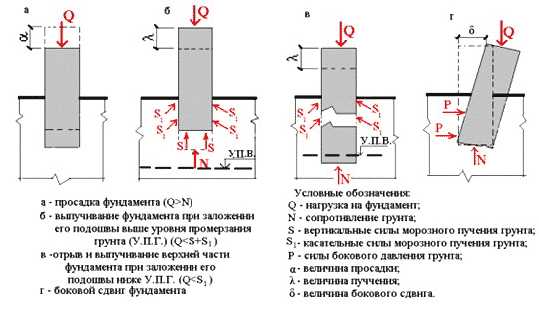

Степень пучения грунта оказывает непосредственное влияние на целостность бетонной подошвы. Эта характеристика напрямую связана со способностью почвы удерживать воду.

В холодное время года увлажненная земля увеличивается в объеме и «вытесняет» бетонное перекрытие из своего массива. В результате на стенках подошвы появляются трещины, и несущая способность основания уже не соответствует требуемому значению.

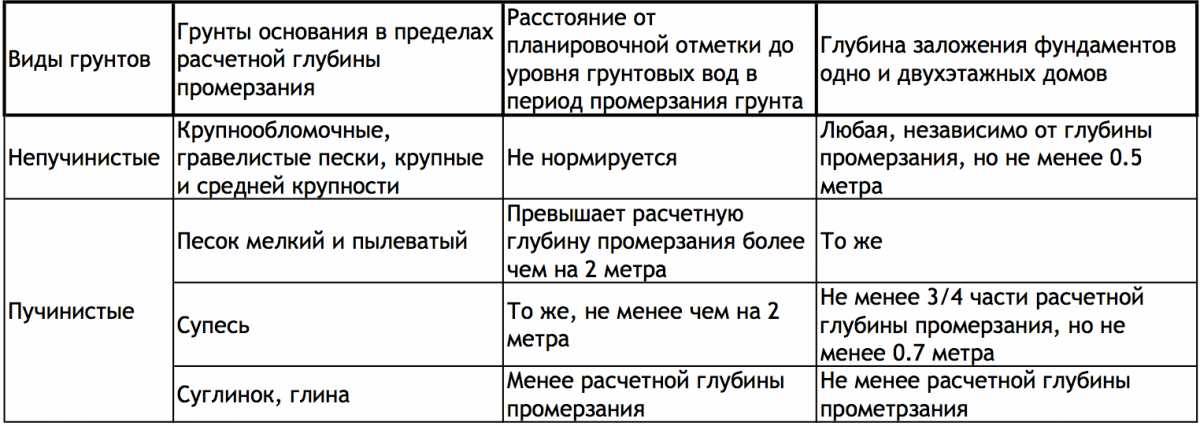

Приведенная ниже таблица дает представление о степени пучения почвы в зависимости от ее химического состава:

| Степень пучения | Тип почвы |

| отсутствует | скальные, сцементированные и спаянные породы |

| слабовыраженная | грубообломочные породы с низким содержанием глины |

| средняя | тугопластичные грунты, пылеватые и грубообломочные грунты с содержанием глины и песка более 30% |

| сильная | мягкопластичные, сильно увлажненные породы, глина |

Факторы почвообразования могут меняться под действием перемены климата. Но для большинства российских регионов характеристики грунта остаются в большей степени неизменными. Это дает право застройщику обратиться к справочной информации, чтобы определить тип грунта для своего участка.

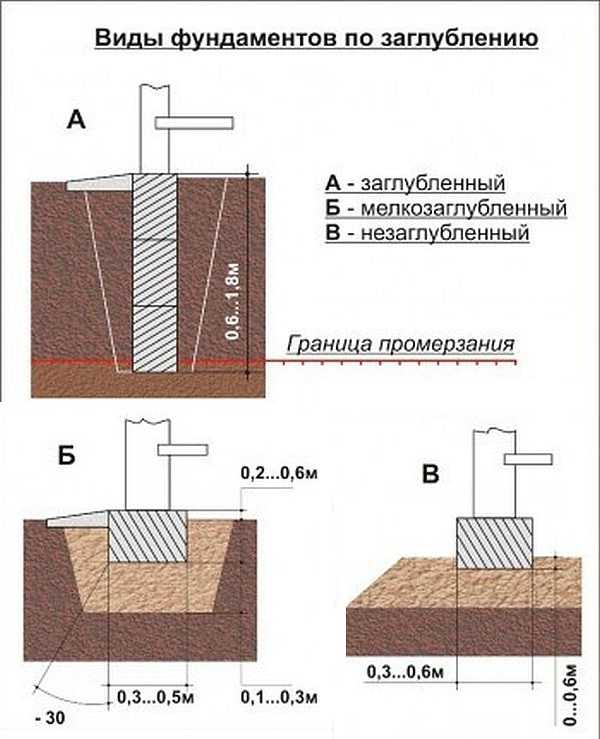

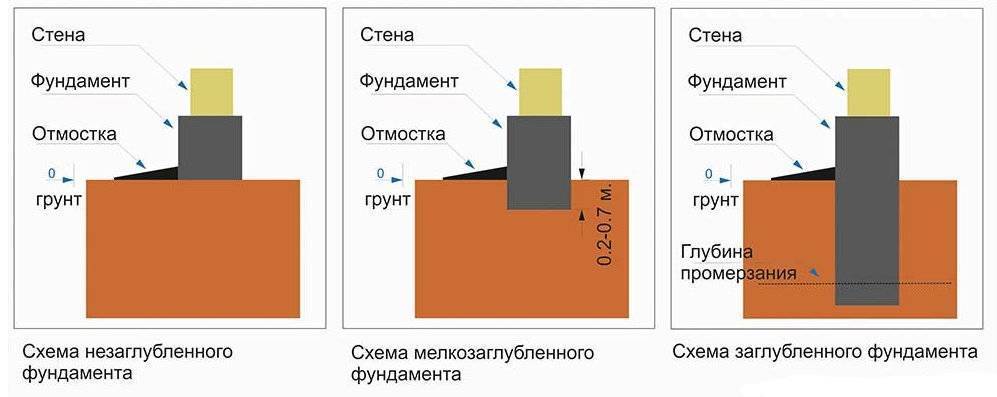

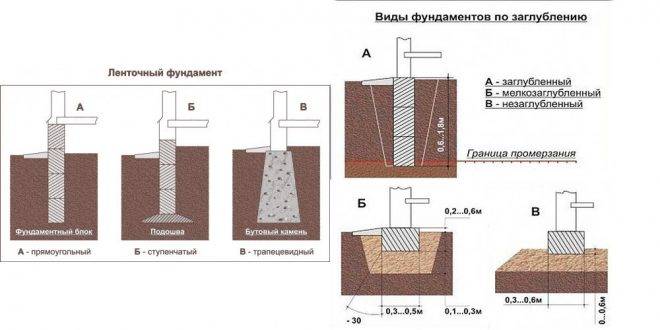

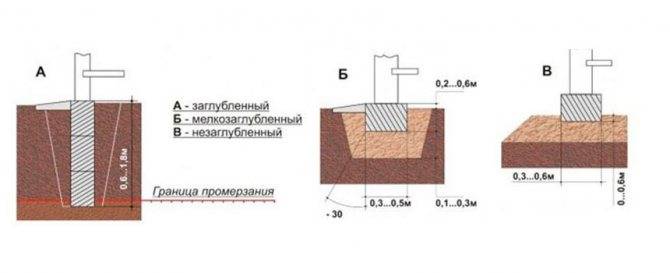

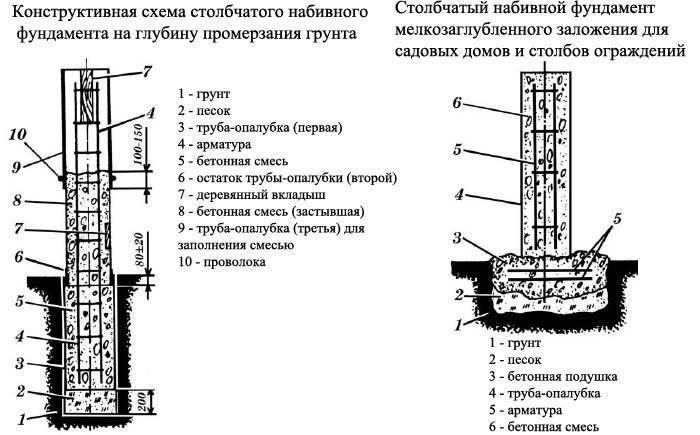

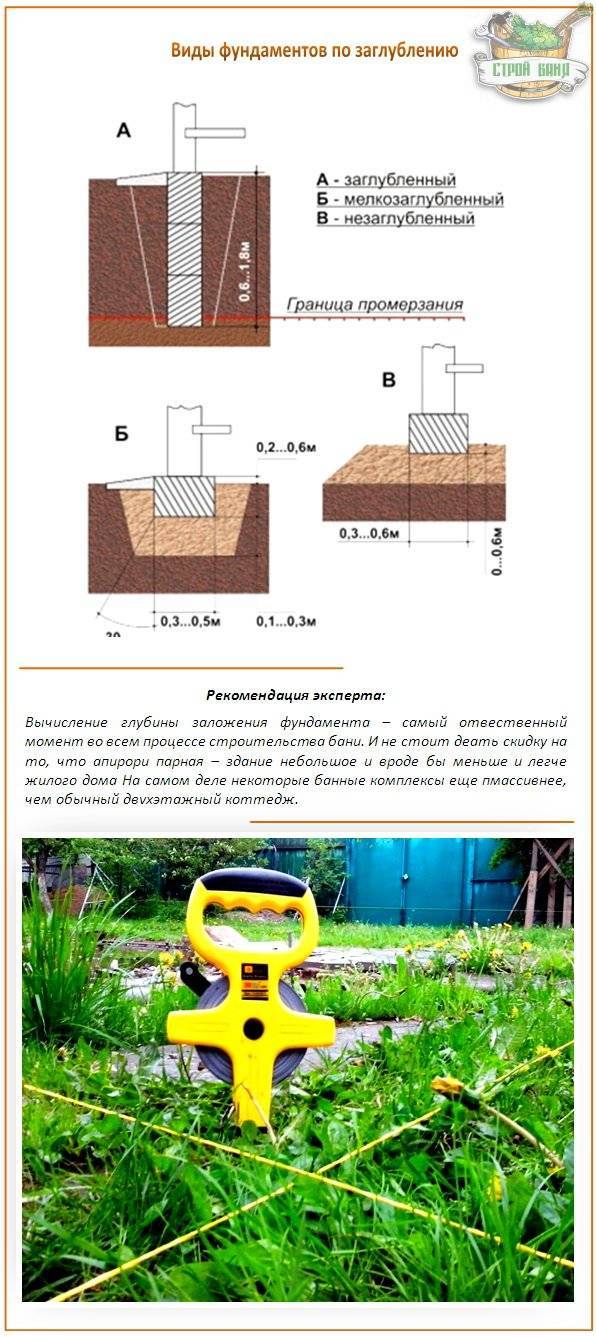

Без заглубления

Вариант ленточного фундамента, который применяется для строительства легковесных сооружений на каменистых, высокоплотных грунтах. Из-за того, что глубина основания практически отсутствует, бетонная лента слабо выполняет свою опорную функцию.

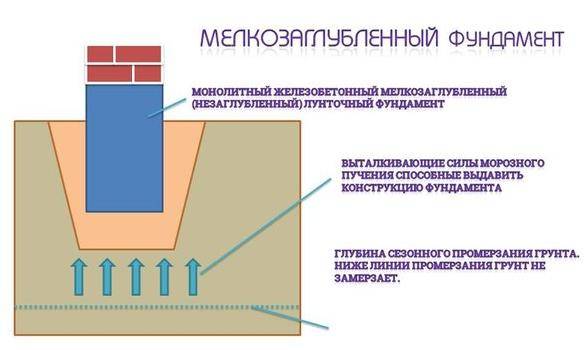

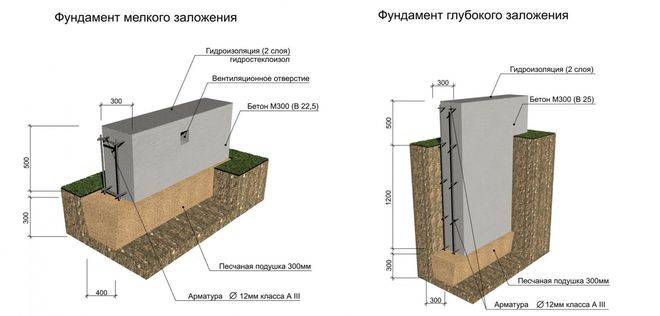

Мелкозаглубленное

Когда бетонная подошва углублена в почву на 0,3 – 0,6 м до линии промерзания, такой тип основания называется мелкозаглубленным. Применяется при возведении сооружений, которые не оказывают сильной нагрузки на землю.

Неглубокое заглубление ленты выбирают для условий с неустойчивыми грунтами, чтобы конструкция могла перемещаться при подвижках земли.

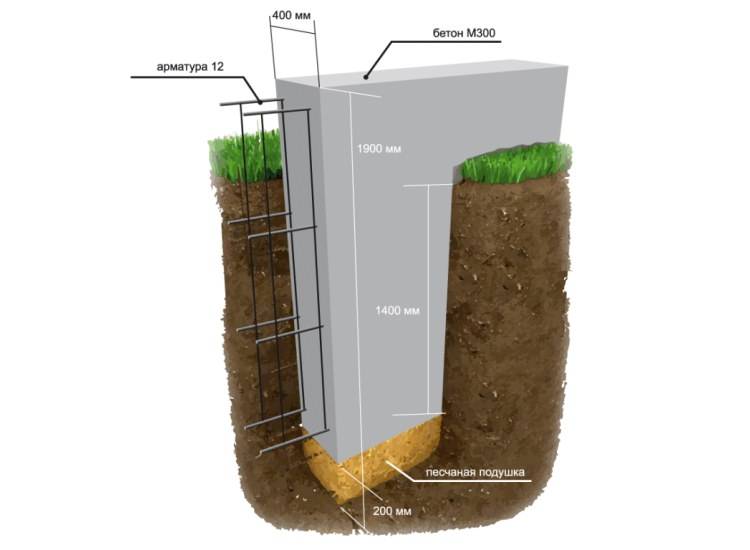

Заглубленное

Лентой глубокого заложения называют несущую конструкцию, у которой подошва уходит в землю ниже уровня промерзания. Обычно траншею для ленточного монолита такого типа роют на глубине до 2 м.

Заглубленный вариант подходит для строительства:

- многоэтажных сооружений со стенами из кирпича или дерева;

- габаритных построек с цокольными этажами и подземными помещениями.

Глубокая закладка обойдется застройщику недешево. Поэтому имеет смысл разобраться с расчетом глубины подошвы, чтобы исключить перерасход стройматериала.

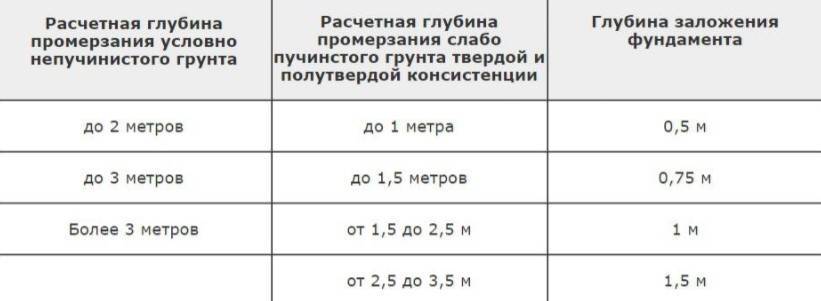

На какую глубину копать фундамент в зависимости от залегания точки промерзания

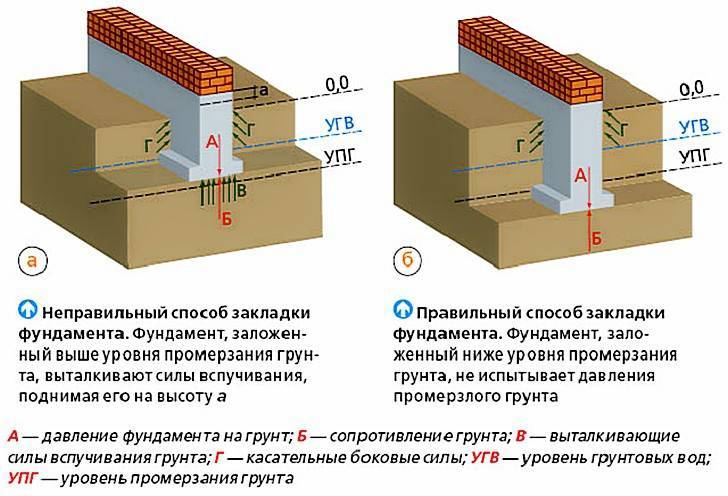

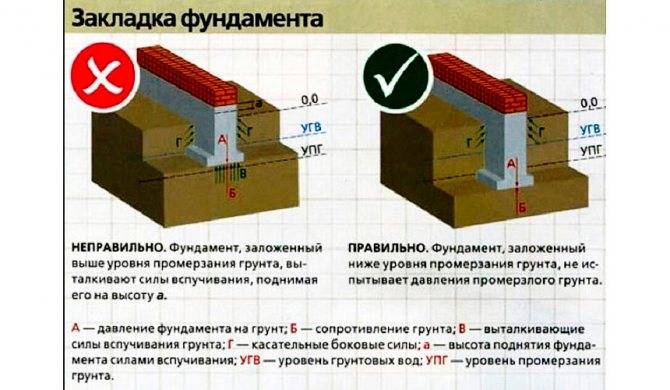

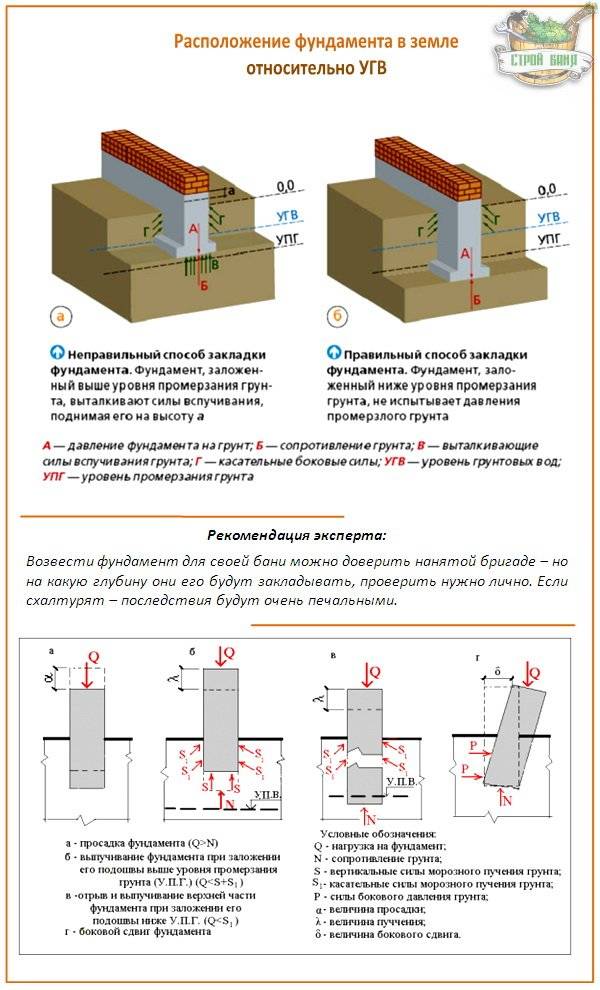

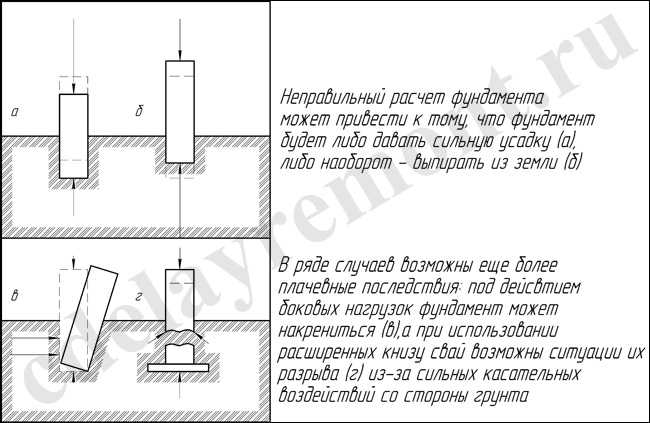

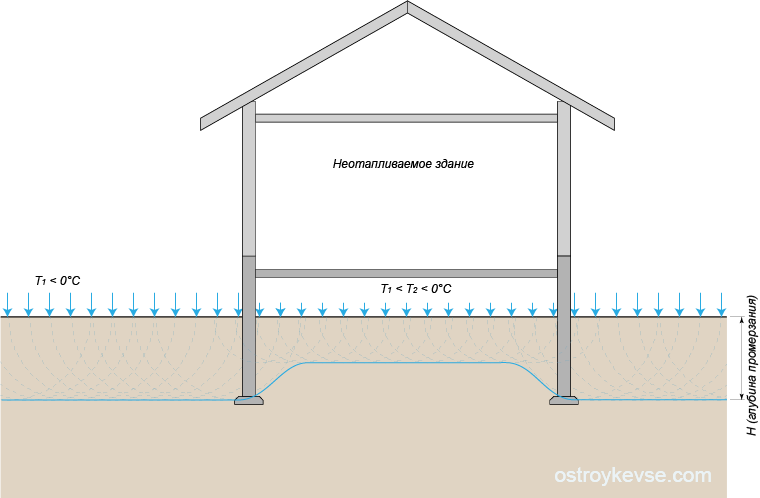

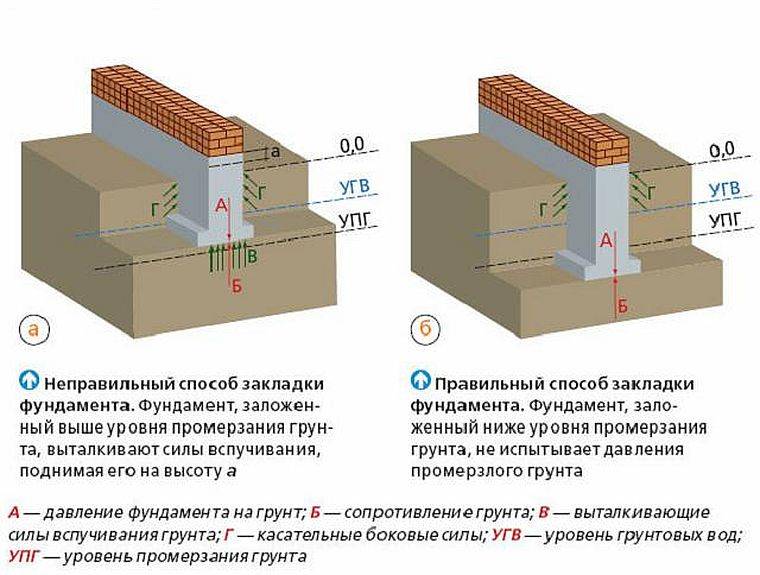

Еще один важнейший фактор — глубина промерзания грунта. Поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10 %, происходит подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. В зимний период грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли. При таянии же льда весной основание, наоборот, проседает, причем происходит это неравномерно по периметру фундамента, что может повлечь за собой серьезную деформацию несущих конструкций. Глубина промерзания фундамента зависит от местных климатических особенностей, поэтому ее можно выяснить в справочной литературе или в местной администрации. И уже на основании этих данных определять, на какую глубину копать фундамент и какие технологии для его закладки и защиты использовать.

Для внутренних фундаментов отапливаемых сооружений глубина заложения назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов и для малоэтажного строительства должна быть не менее 0,5 м. В зависимости находятся малоэтажные здания.

Правильно просчитанная глубина залегания фундамента в зависимости от точки промерзания грунта и уровня её залегания обеспечивает устойчивость к ежегодным деформациям стеновых конструкций в период таяния снегов.

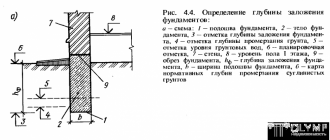

Таблица «Определение глубины заложения фундаментов»

Грунты под подошвой фундамента | Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод м, при | |

dw < df + 2 | dw > df + 2 | |

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | не зависит от df | не зависит от df |

Пески мелкие и пылеватые | не менее df | не зависит от d( |

Супеси с показателем текучести IL < 0 | не менее df | не зависит от df |

Супеси с показателем текучести IL >= 0 | не менее df | не менее df |

Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта IL >= 0,25 | не менее df | менее df |

Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта IL < 0,25 | не менее df | не менее 0,5 df |

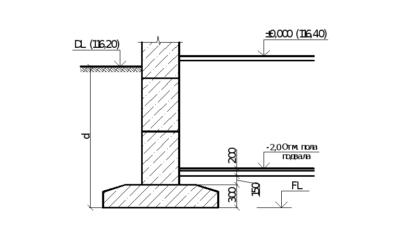

При отсутствии подвала или технического подполья глубина заложения исчисляется в зависимости от уровня планировки, а при наличии подвала — от пола подвала или технического подполья. При наличии в здании подвала минимальная глубина заложения фундаментов принимается на 0,2—0,7 м ниже пола подвала.

При этом подошву фундаментов желательно располагать выше прогнозируемого уровня подземных вод, чтобы сократить затраты на гидроизоляцию, и ниже уровня ввода различных коммуникаций.

Видео

Видео инструкция по расчету глубины для фундамента.

Мелкозаглубленный ( МЗФ)

Основная особенность таких оснований в том, что глубина заложения любого мелкозаглубленного фундамента не доходит до глубины промерзания грунта. Выбор данного типа объясняется рядом преимуществ:

- МЗФ обойдется дешевле заглубленного аналога.

- Есть возможность обустроить подвал (что в предыдущем случае не получится).

- Возможность возведения на пучинистых грунтах. Для этого нужно правильно сделать фундаментную подушку, а также усилить конструкцию армированием.

- Благодаря минимальной площади соприкосновения с грунтом касательные силы действуют на основание минимально.

МЗФ строится в следующих случаях:

- При возведении лёгких зданий без подвала и цокольного помещения.

- При наличии высокого уровня расположения грунтовых вод (но больше, чем на 1 метр от поверхности).

- Если грунт достаточно прочный.

Минимальная глубина заложения фундамента может быть разной. В зависимости, например, от уровня промерзания она выглядит так:

- При глубине промерзания до 3 метров — 0,5 — 0,75 м;

- Если грунт промерзает на большую глубину, фундамент может закладываться на метр ниже уровня почвы.

На основной показатель влияет не один фактор. Поэтому нельзя определить конкретную глубину заложения фундамента для, например, одноэтажного дома. Впрочем, если просчитать все правильно, такое основание прослужит очень долго.

Заглубленный

Несмотря на большие затраты, такие фундаменты встречаются довольно часто.пучинистом грунте

Минимальная глубина заложения такого фундамента опускается ниже уровня промерзания грунта (как правило, сантиметров на 30 — 40). Но не только этот фактор является решающим. Так, глубина фундамента под габаритный бетонный двухэтажный дом будет большей, чем под кирпичное здание в один этаж. Также нужно учитывать и другие факторы (например, тип грунта, уровень, подземных вод).

Основания глубокого заложения, как правило, делают ленточными. Кажется, ничего удивительного, ведь ленты строят чаще всего. Но здесь есть веская причина. Дело в том, что для фундаментов глубокого заложения нужно делать выемку грунта на большую глубину. И, конечно же, проще и экономичнее выкопать траншею, чем котлован.

Нормативно-технические положения, СНИП

Специалистами для правильного расчета глубины заложения фундамента были разработаны разные технические документы, расчеты и нормативно-правовые акты, которые отражены в СНиП «Основания зданий и сооружений». В них учитываются все факторы и подготовлены примерные расчеты, а также экологические нормы и особенности возводимых фундаментов на специфических грунтах.

| Особенности | Песок (мелкий, пылеватый) | Суглинки, глина | Супесчаный грунт | Крупнообломочные, пески гравелистые, крупной или средней фракции |

|---|---|---|---|---|

| Расчет расстояния во время промерзания почвы от уровня грунтовых вод | Должен фундамент располагаться на глубину более 2 м по расчету от уровня промерзания | Возможна закладка меньше расчетной глубины, так как такой грунт более стойкий | Должен фундамент располагаться на глубину более 2 м по расчету от уровня промерзания | Не нормируется уровень |

| Глубина заложения для 2-х и 1-но этажных домов | Не менее 50 см, используют независимо от промерзания почвы | Только с учетом степени промерзания и не меньше | Не меньше чем 70 см или ¾ ч промерзания почвы | Не менее 50 см, используют независимо от грунтового промерзания |

Также следует учитывать сейсмическую зону, источники динамических воздействий и других факторов, которые оказывают большое влияние на движение грунтов.

Особенности возводимого и соседних сооружений

Хорошо, если здание возводится на новом месте, без близкорасположенных других зданий и сооружений, но такое явление встречается редко, в основном в сельской местности или при освоении новых земель. Но в условиях города при укладке основы под возводимое сооружение следует учитывать и другие факторы:

- Уровень проложенных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение и другие);

- Глубину основания и его тип в соседних зданиях.

- Будущую нагрузку на фундамент.

- Вид и габариты подвального помещения.

Обычно, если основание возводимого здания закладывается на глубине выше или ниже соседнего сооружения, то целесообразно между ними возводить разъединительную шпунтовую стенку.

Если рельеф местности неровный, уступами, то его придется заливать на разной высоте. Поэтому в таких случаях для расчета используют формулу:

tg β < tg φ + c/p, где:

φ1 — расчетное значение угла внутреннего трения грунта;

с — расчетное удельное сцепление грунта, кПа;

р — интенсивность давления по подошве расположенного выше фундамента, кПа.

В связных грунтах (при с > 50 кПа) можно принимать tg β = 1 (β=45°).

Глубина фундамента должна быть ниже ввода коммуникаций, чтобы трубы не подлежали давлению с его стороны, а он сам опирался на насыпную подушку, тогда в случае аварии не произойдет существенного намокания фундамента.

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

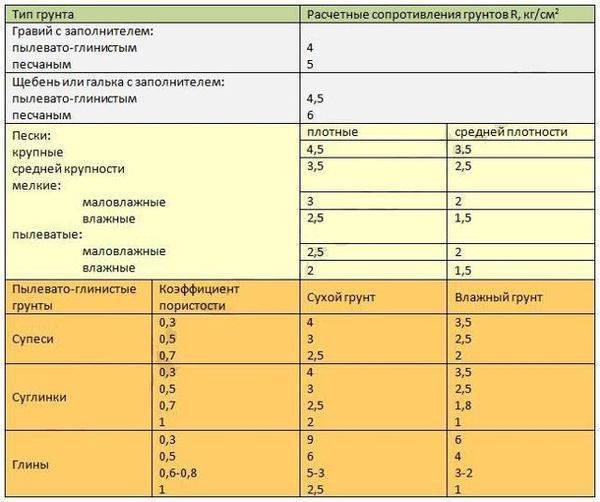

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

- пески – 0,8-1 м

- супеси 1 – 1,5 м

- суглинки 2 – 2,5 м

- глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Заливка

Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

ВАЖНО!

Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал

Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Зависимость глубины погружения ленты от типа и состава грунта

Тип грунта оказывает большое влияние на выбор глубины погружения ленты. Разные виды почв требуют собственного подхода к заглублению ленты, поскольку обладают различными сочетаниями качеств, показателей плотности, рыхлости, способности пропускать или задерживать воду и т.д.

Рассмотрим наиболее характерные типы грунтов:

- Скалистые. Прочные, надежные слои, практически не требующие погружения ленты.

- Крупнообломочные. В этот тип входят галечные, гравийные и хрящеватые типы почв, состоящих из обломков горных пород и гравия. Рекомендованный уровень заглубления — 0,5 м.

- Песчаные. Существует три типа — крупные, средние и пылеватые пески. Первые и вторые нуждаются в заглублении на 0,4-0,7 м, третьи считаются непригодными для строительства фундаментов из-за чрезмерно низкой несущей способности и требуют использования дополнительных опорных элементов (свай).

- Глинистые почвы. Отличаются высоким уровнем морозного пучения, поэтому требуют погружения на всю глубину промерзания грунта.

- Содержащие органические примеси. К ним относятся ил и торф. Эти грунты не подходят для устройства ленточного фундамента.

На практике состав грунта редко бывает однородным. Чаще всего встречаются слоистые структуры с наличием нескольких типов, поэтому выбор глубины погружения надо производить по сочетанию условий.

ВАЖНО!

Для условий вечной мерзлоты правила строительства ленточных оснований регламентируются СНиП 2.02.04-88, которые имеют существенное отличие от нормативов, действующих для других климатических зон.

Определение типа грунта можно произвести самостоятельно. Для этого надо скатать из щепотки почвы шарик между ладонями, немного сжать его и посмотреть на результат. Если шарик не получился совсем — это песок.

Шарик, рассыпавшийся на мелкие части при сдавливании, указывает на супесчаный грунт. Трещины при сдавливании образуются на суглинке, а ровный и пластичный шарик, легко изменяющий форму без разрушений может получиться только из глины.

Функции, которые выполняет цокольная часть дома

Возведение фундамента – материалоемкий процесс, поэтому объяснимо стремление застройщиков сэкономить на расходных материалах, уменьшая размеры ленты.

Между тем, габариты бетонной ленты не должны быть меньше допустимых значений. Иначе сооружение просядет и деформируется под собственным весом, становясь непригодным для безопасного пользования.

Верхней части цоколя отведены такие функции, как:

- Защита несущих стен дома от разрушающего действия пучинистого грунта во время промерзания.

- Противодействие переувлажнению стен сооружения в результате выпадения осадков, испарения капиллярной влаги.

- Изоляции нулевого перекрытия в доме от холода.

- Выравнивание рельефа земли без больших объемов земляных работ.

- Компенсация усадки сооружения под своим весом.

- Обеспечение необходимой вентиляции в подвальной части здания за счет продух в цоколе.

- Внешнее декорирование фасада здания, если собственник решит подчеркнуть контрастными материалами границу между домом и грунтом.

- Защита декоративной отделки здания от загрязнений.

Факторы, от которых зависит

Чтобы сооружение простояло долго, его выстраивают на фундаменте, который, в свою очередь, распределяет нагрузку конструкции равномерно на участке. Если расчет глубины и ширины основания ведется прикладным методом, то с выступающей над землей частью ленты возможны варианты.

Но для большинства сооружений выступающая часть основания над землей будет несколько выше установленного минимума. Тогда как домам на песчаном грунте достаточно цоколя высотой 0,5 м, тяжеловесные конструкции на глинистой почве должны возвышаться на 0,8–0,9 метров над землей.

На практике искомый параметр будет определяться многими факторами:

- архитектурой сооружения;

- типом цоколя (западающий, выступающий, вровень).

- весом конструкции;

- материалом, из которого изготовлены несущие стены дома;

- наличием по проекту подвального помещения;

- линией промерзания земли;

- глубиной залегания поземных вод;

- уровнем снежного покрова;

- рельефом поверхности участка;

- тепловым режимом в доме.

Установленного норматива относительно высоты цоколя для ЛФ не существует. Но по практическим соображениям инженеры устраивают монолитную ленту таким образом, чтобы часть ее выступала над землей не меньше, чем на 0,4 – 0,45 м.

Ширина ленты и подошвы – в чем разница?

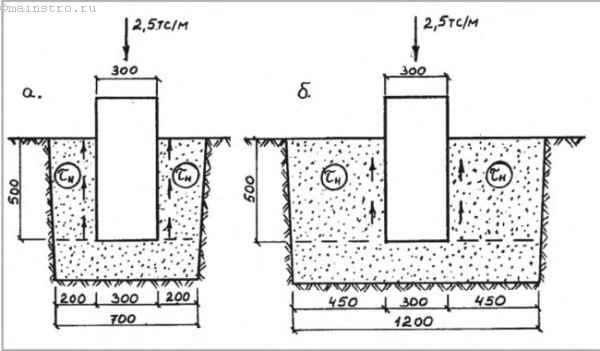

Традиционный ленточный фундамент обустраивается на подошве – платформе из железобетона, которая нужна для равномерного распределения нагрузки от ленты на грунт.

Без подошвы такая нагрузка будет чрезмерной, фундамент будет проседать. Для правильного распределения веса основания подошва должна быть шире самой ленты, обычно в два раза.

От чего зависит ширина подошвы? Этот показатель может увеличиваться для рыхлого, песчаного или илистого грунта. Стандартная ширина подошвы составляет 60 см, но этот параметр не универсальный, так как все зависит от ширины ленты основания. Что касается высоты подошвы, то она обычно составляет 30 см.

Какой глубины должен быть фундамент под дом

Определить самостоятельно, какой глубины должен быть фундамент, можно только оперируя точными цифрами и полученными в ходе геодезии данными. Строительство любого сооружения начинается именно с работ нулевого цикла.

Закладка надежного, прочного фундамента — это один из важнейших этапов возведения долговечного строения, будь то капитальный дом, баня, летний домик или сарай. Затраты на строительство такого основания обычно составляют 15—30 % от общей стоимости работ, однако исправление допущенных при его возведении ошибок обойдется во много раз дороже. Результатом неправильного выбора типа фундамента или нарушения технологии его строительства в лучшем случае может стать перекошенное крыльцо, треснувшие стекла на веранде или плохо открывающиеся двери и окна. От того, какой глубины должен быть фундамент дома, зависит очень многое, в том числе и безопасность проживания в нем без риска обрушения несущих конструкций.

Разумеется, большие расходы совсем не являются гарантией прочности. Некоторые состоятельные застройщики делают мощный фундамент, заглубленный по всему периметру на глубину промерзания, не жалея на это ни труда, ни средств, даже если предполагается строить относительно легкий дом. Затратный подход к выбору фундамента, уместный для многоэтажного дома, в индивидуальном строительстве не всегда оправдан. Более того, если сам дом легкий (брусовый, щитовой, каркасный), такая глубина фундамента под дом может оказаться ошибочной: в первую же зиму пучинистые силы грунта его неравномерно поднимут.

При выборе глубины фундамента для дома следует делать расчет на основе сбора нагрузок от конструкции здания и данных инженерно-геологических изысканий. К последним относятся исследования свойств и состава грунта, взятого из пробуренных на участке шурфов, и химический анализ воды. При постройке деревянных домов глубина таких скважин должна составлять 5 м, для кирпичных и каменных домов — 7—10 м. При этом скважин требуется как минимум четыре, хотя бы по углам будущего строения. Стоимость этих работ и экспертиз, как правило, невелика по сравнению с общей стоимостью строительства, а в сравнении с бюджетом исправления ошибок и подавно. На практике же такие расчеты проводят крайне редко и просто выбирают типовой готовый проект. Но без привязки к конкретным местности и грунту это фактически выброшенные деньги. Узнать по ним, какая глубина фундамента дома необходима в каждом конкретном случае, не реально.

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.