Расчет несущей способности фундамента дома

Последствия неправильного расчета несущей способности фундамента

Сразу же после сдачи любого сооружения в эксплуатацию, происходит процесс медленного опускания фундамента за счет прикладываемых нагрузок. Фундамент всегда опускается на расчетную глубину, это значение всегда учитывается и закладывается при проведении расчетов.

Большие, неравномерные осадки оснований влекут за собой деформацию конструкций с дальнейшим разрушением здания. Как правило причина кроется в неправильном расчете несущей способности фундаментов, а также из-за ошибок в расчетах допустимых нагрузок на грунты.

Необходимость геологических исследований

Для определения типа фундаментов, а также в расчете ориентировочной просадки грунтов зоны строительства, в обязательном порядке проводятся геологические исследования.

С их помощью определяется тип почвы, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, структура грунта и прочие параметры.

Важно

Поэтому несущая площадь фундамента должна быть такой, чтобы ее масса вместе с будущим зданием не превышала расчетное сопротивление грунта на строительной площадке.

Только тогда получится качественный, надежный фундамент, способный выдерживать горизонтальные и вертикальные нагрузки. При этом строить дополнительные этажи без укрепления существующего фундамента запрещено, так как в таком случае резко увеличивается масса объекта в целом.

Что подразумевают под расчетной способностью грунтов?

Данные о несущей способности различных типов грунта для расчета фундамента

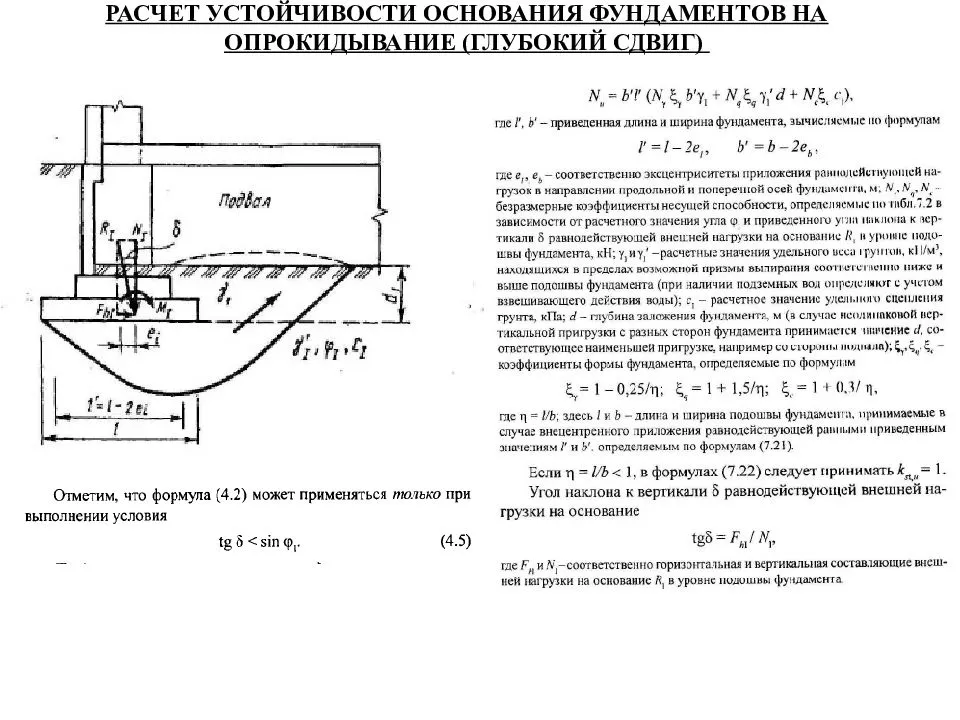

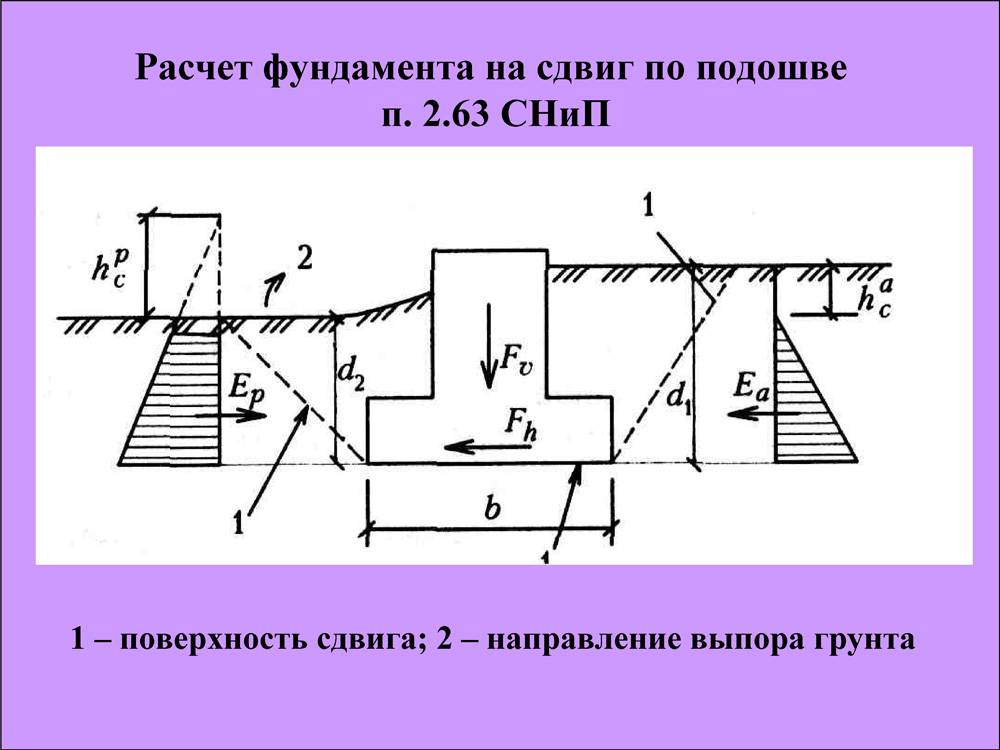

Несущую способность грунтов оценивают в комплексном порядке при расчете фундаментов и сооружений. Главная цель такого расчета – это обеспечить прочность, устойчивость грунтов под подошвой фундамента, не допустить сдвиг здания по подошве в любую сторону.

Нарушение правильного состояния здания может привести не только к накоплению осадок, но впоследствии к нарушению конструкции самого основания.

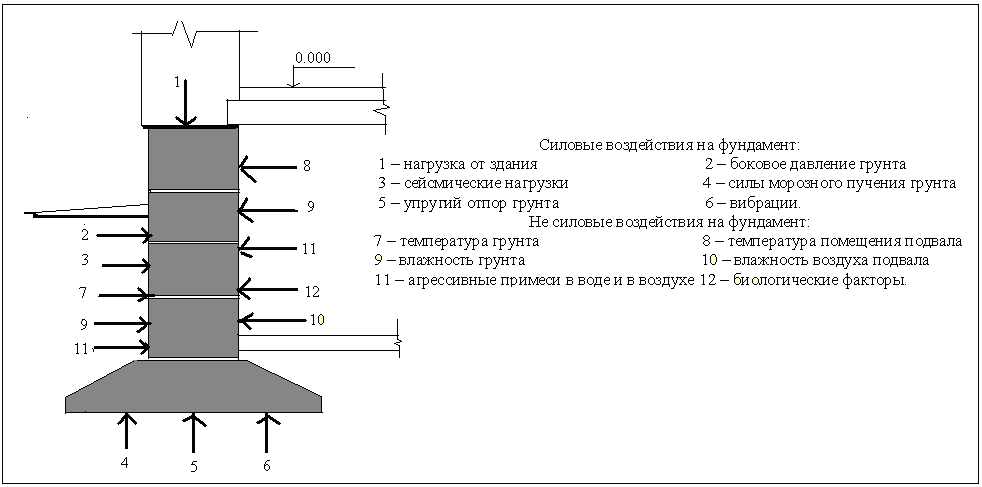

На фундамент также влияют вертикальные, горизонтальные нагрузки со стороны почвы и самого здания, поэтому грунт может просто не справиться с такой массой.

Именно по этой причине особое внимание уделяют расчетам несущей способности оснований фундаментов, чтобы максимально определить допустимую зону нагрузки и защитить грунт от полного разрушения

Какие факторы влияют на состояние грунта и основания?

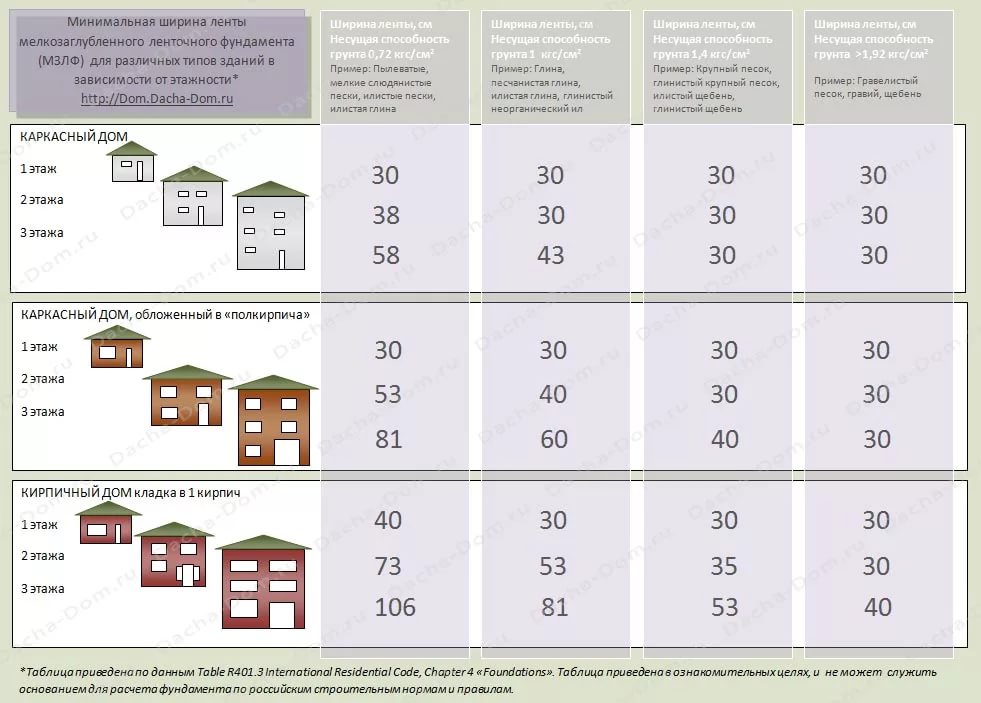

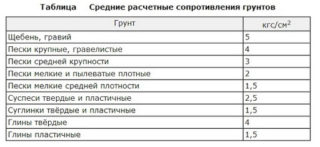

Таблица с указанием допустимой нагрузки на грунт для расчета несущей способности основания

На несущую способность влияет огромное количество различных факторов, среди которых стоит отметить:

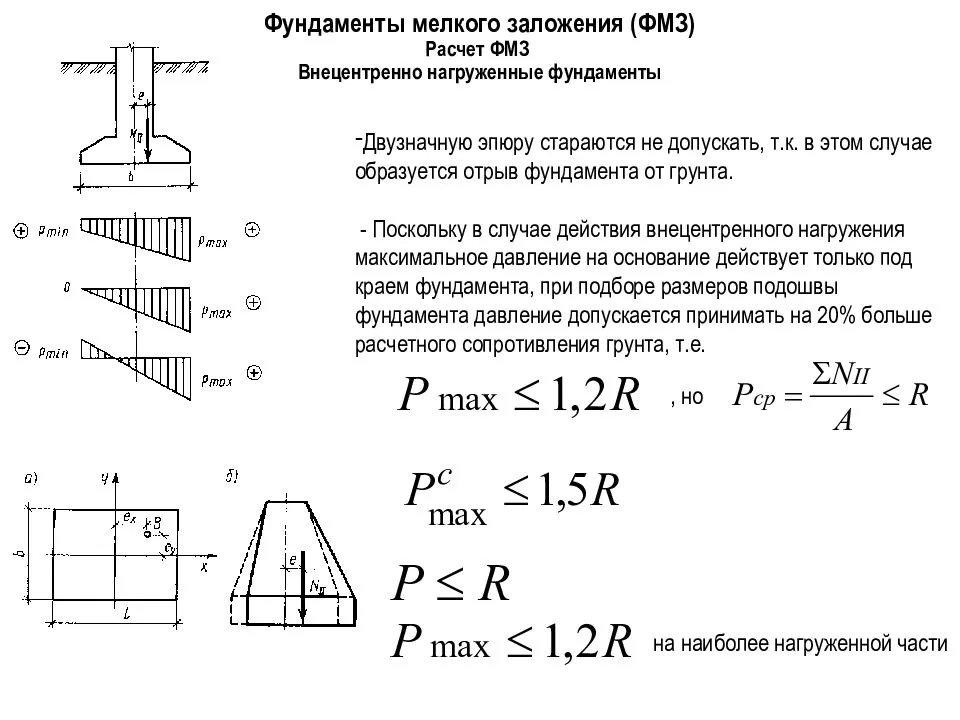

- вид и характер нагрузок − вертикальная, наклонная, горизонтальная или, непосредственно, нагрузка под подошвой;

- распределение центра тяжести площади фундамента относительно эксцентричной нагрузки;

- размеры, характеристики, габариты и материал выполнения подошвы;

- структура грунта;

- форма подошвы;

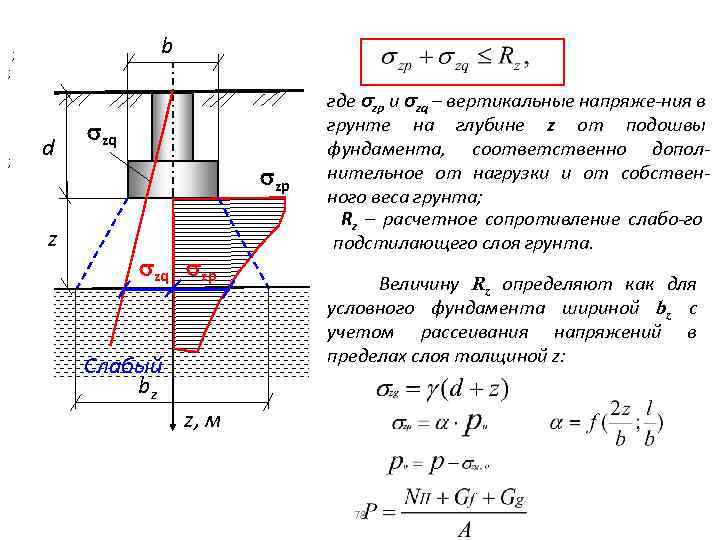

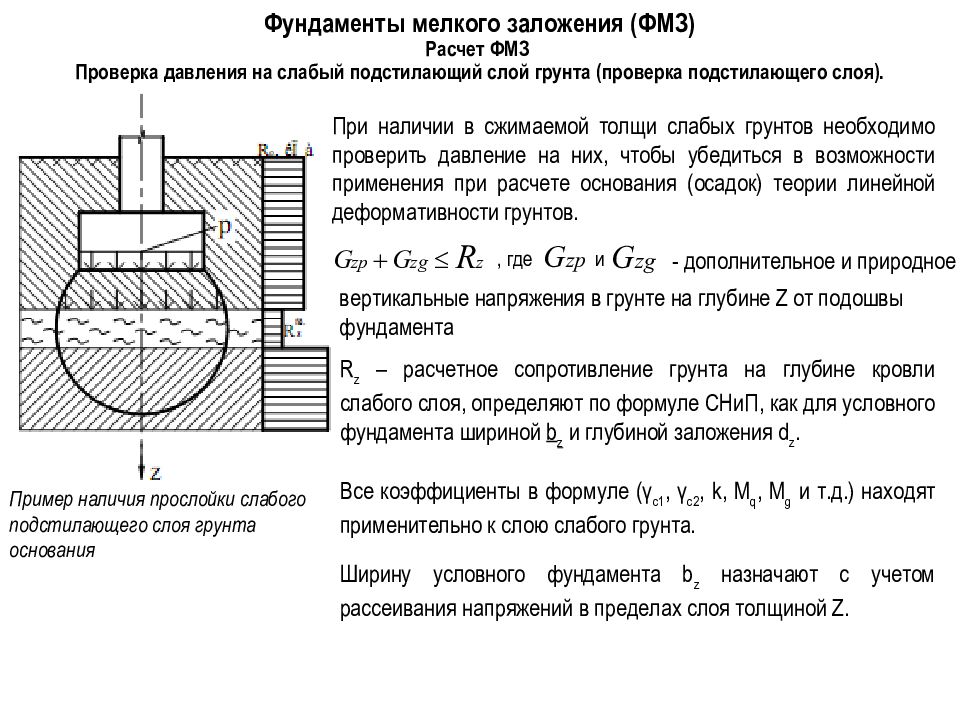

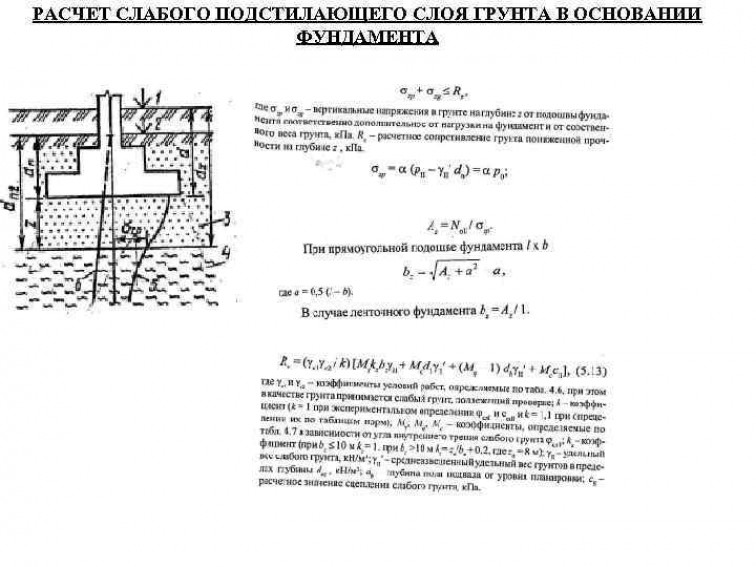

- глубина погружения основания в грунт, а также наличие под подошвой мягких осадочных пород с малой сопротивляемостью;

- насколько ровно расположена подошва относительно горизонтали;

- степень однородности почвы;

- наличие внешних факторов, которые могут нанести вред подошве, такие как вибрация, сейсмические сдвиги, сезонный подъем грунтовых вод.

Все расчеты несущей способности оснований нужно делать по СНиП Поэтому, обеспеченная несущая способность вычисляется по формуле: F ≤ YcFu/Yn, где:

Как расчитать общий вес будущего дома

Процесс это достаточно длительный и ответственный. Заметим сразу, что точный вес до килограмма определить невозможно, так как он будет колебаться на 1500-2000 кг даже в зависимости от влажности воздуха, не говоря уже об осадках, удельном весе некоторых материалов. Но примерную тяжесть всей конструкции рассчитывают исходя из нескольких показателей, таких как:

- вес одного квадратного метра крыши в зависимости от ее типа, наличия утеплителя, разновидности кровельного покрытия;

- цоколь, наличие армирования, дополнительной отделки;

- потолок с отделочными материалами, утеплителями, другими компонентами;

- наличие лестничных конструкций, которые опираются непосредственно на фундамент;

- полы, напольные покрытия, перемычки, которые лежат на основании;

- почва, находящаяся выше уровня цоколя (это высчитывается только в некоторых случаях при конструировании сложных строений);

- расчет возможного порыва ветра, а также осадков, особенно зимой.

Все эти пункты являются очень важными, их нельзя опускать при создании проекта будущего фундамента, так как ошибка может стать причиной образования трещины или даже разрушения всей конструкции. Рассмотрим подробнее нагрузки, которые оказываются на основание дома.

- Удельный вес одного квадратного метра стены. Для облегчения расчетов можно использовать стандартный вес для самых ходовых строений. Например, 1м2 каркасной стены толщиной в 15 сантиметров (наиболее ходовые размеры) будет весить от 45 до 55 килограмм, в зависимости от качества материала, его влажности, других показателей. Стена из соснового бруса будет намного тяжелее, здесь необходимо рассчитывать на 85-105 кг, то же в зависимости от погодных условий, материала. Если речь идет об обычном кирпичном доме, у которого стена 20 сантиметров, сделана из силикатного кирпича, то меньше чем на 280 кг рассчитывать не стоит, если брать максимально – 340 килограмм. Самым тяжелым материалом является железобетонная конструкция. 1 квадратный метр стены в 15 сантиметров будет весить 380-420 килограмм. Выполняя расчет нагрузки на фундамент, нужно брать максимальное значение, чтобы был всегда запас прочности.

- Расчет массы перекрытия. Несмотря на то, что потолок кажется достаточно легким, состоит в основном из дерева (или тонкого слоя бетона), утеплителя, его вес иногда бывает намного больше стен. К примеру, 1 квадратный метр чердачного перекрытия с деревянными балками и утеплительным материалом плотностью около 220 кг/м2 будет весить около 120 кг, а вот точно такое же перекрытие, только цокольное будет иметь массу не более 170 кг. Наиболее увесистым будет железобетон – 500 кг. То есть, при расчете нагрузки на основание сооружения обязательно учитывать эту особенность.

- Кровля. Она также может оказывать неслабое давление, даже самая легкая листовая сталь дает нагрузку в 35 кг/1 квадратный метр. Наиболее увесистой является гончарная черепица (85 кг).

Это самые важные показатели, которые берутся при расчете общей массы, которая будет давить на цоколь помещения. Но они далеко не последние. Кроме них есть еще субъективные факторы нагрузки, которые нужно брать для расчета предельно допустимого давления. Рассмотрим их подробнее.

- Снежная масса. Здесь берется коэффициент в зависимости от географического положения данного строения. Для умеренной климатической зоны в России принято добавлять 120 кг/м2 кровли, а вот в северных регионах не менее как 190 кг/м2. Конечно же, лучше брать с запасом.

- Ветер. Он давит не сильно, но тонны 4-5 на дом общей площадью в 60 квадратов добавить нужно, причем это далеко не предел. На 1 метр может добавляться до 45 килограмм, при угле ската в 45 градусов и ветре 25 м/с. Если угол больше, ветер сильнее, нагрузка на фундамент может вырастать до 65 кг.

- Относительная влажность. Это незначительный фактор, но учитывать его надо. При нахождении кирпичного сооружения в среде с влажностью 65 и 90% разница может составлять около 2 тонн на стандартном строении в 65 квадратов.

Сбор нагрузок на фундаменты, пример которых мы рассмотрели, является полным, но к нему нужно добавить 20% на возможные погрешности или особенности климатической зоны. Тогда можно считать процесс подсчета наземной части завершенным.

Что включает в себя расчет фундамента

Виды фундаментов

Проектировщик собирает нагрузки с наземного строения и подбирает конструкцию основания. Подземная часть здания работает совместно с грунтом, поэтому характеристики почвы также учитываются, например, ее возможность выдерживать предельные усилия.

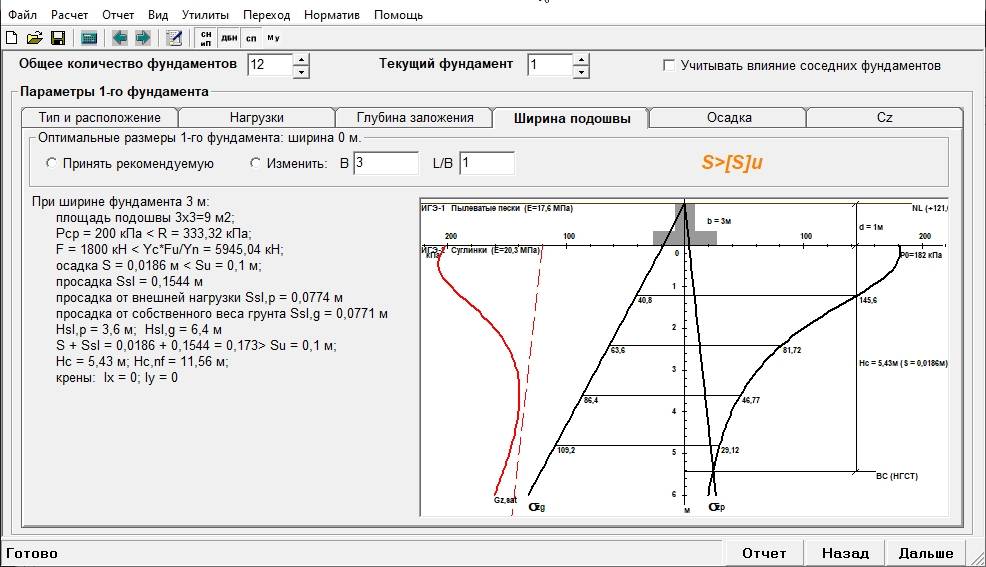

Расчет фундамента состоит из таких частей:

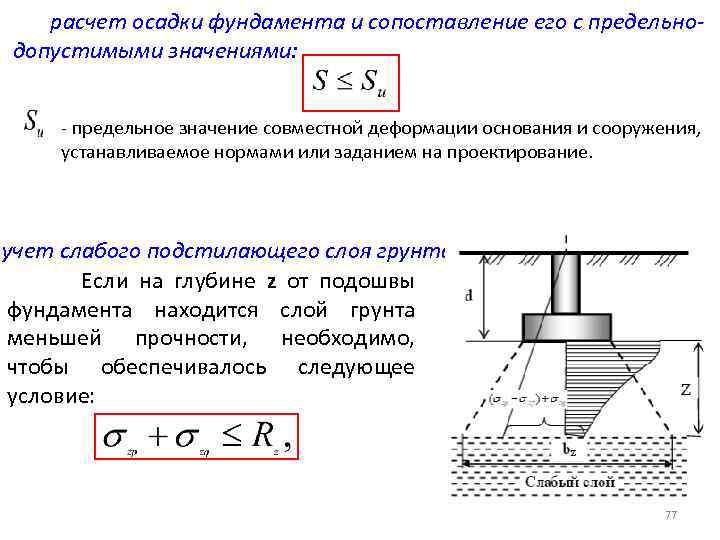

- расчет по сопротивлению нагрузкам (несущая способность);

- расчет по деформации почвы.

Проектирование проходит отдельной фазой или в составе проекта «под ключ». Используются следующие конструкции фундаментов:

- ленточная (монолитная или сборная железобетонная);

- столбчатая с балками или без;

- свайная;

- плитный;

- другие виды.

До начала расчета у конструктора должны быть строительные условия возведения, геодезические и инженерные характеристики объектной площадки, климатические показатели в районе. Специалист работает с архитектурными чертежами и детальными разрезами узлов, использует сведения о технологических и конструктивных особенностях строения.

Конструктор приводит перечень нагрузок, воспринимаемых фундаментом, и в письменной форме предлагает варианты при выборе его типа. В составе проекта прилагаются общие и деталировочные чертежи с описанием основания, отметками заглубления, габаритными размерами. Приводится спецификация материалов, расчет бетона на фундамент, требования к арматуре и проект опоры. а теперь разберёмся с вопросом как рассчитать фундамент под дом.

Расчет по несущей способности грунта

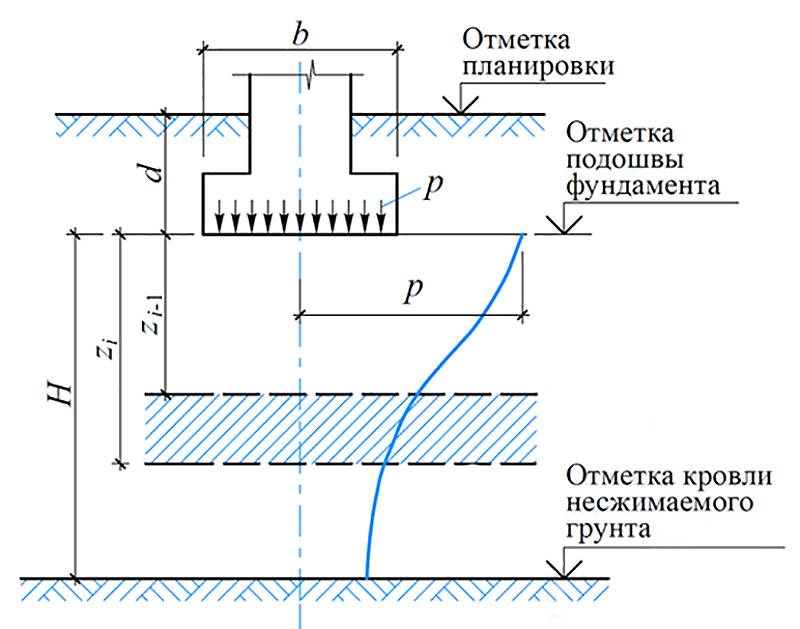

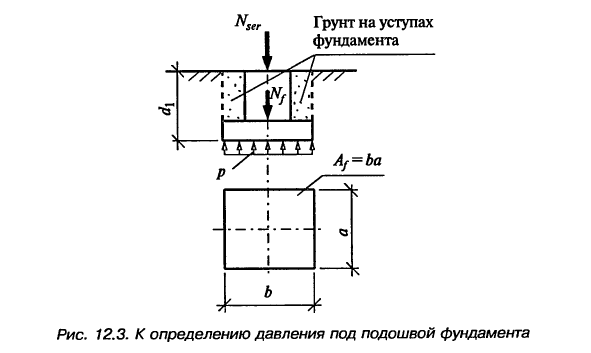

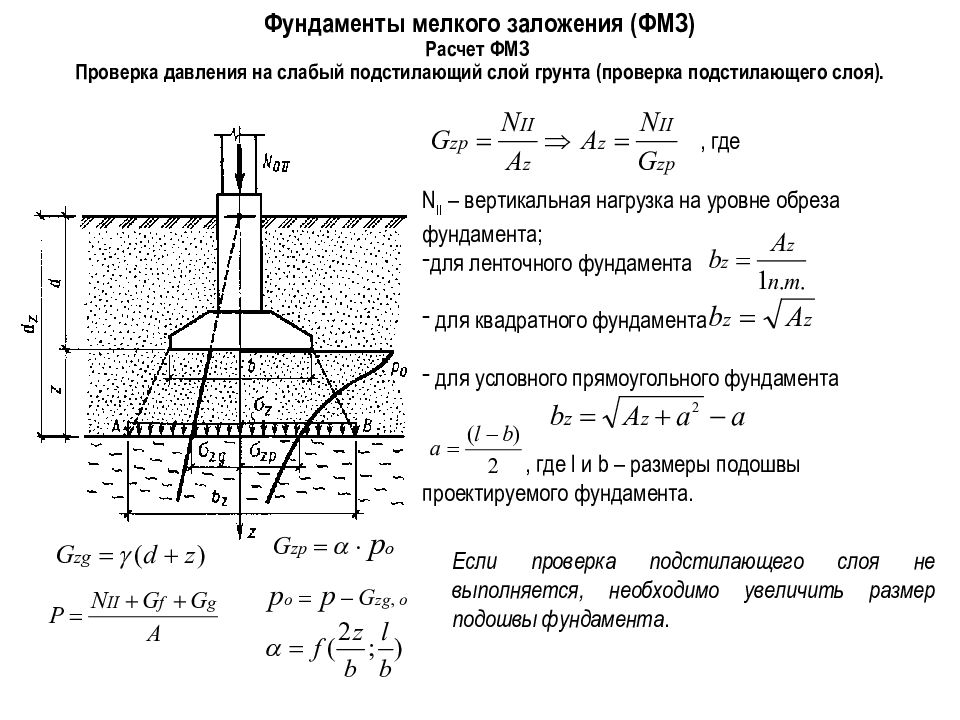

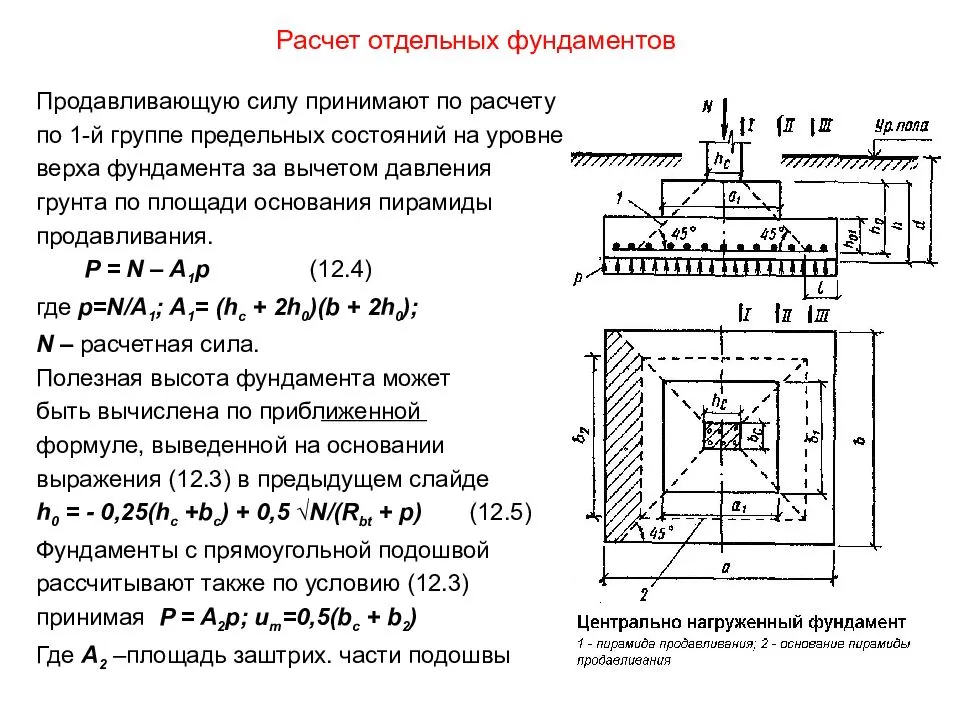

В процессе рассчитывается ширина, высота, давление на подошву и другие критерии. Основание считается надежным, если произведение нижней площади на несущую способность будет больше, чем нагрузки от веса здания.

Формула S · H > P, где:

- S — площадь подошвы, м²;

- H — несущая способность, кг/м²;

- P — масса строения со всеми нагрузками, кг.

Расчет фундамента для дома ведется по следующей методике:

- определяется показатель сопротивления грунта нагрузкам;

- высчитывается общий вес строения;

- находится величина давления на почву;

- сравнивается нагрузка и несущая способность земли, вносятся исправления в размерные параметры.

Снеговую массу на кровле можно высчитать по удельному весу покрова. Например, в средней полосе показатель составляет 100 кг/м². Если в здании есть нестандартный объект, например, бассейн, его вес прибавляется к общей массе.

Вес людей для загородного дома, квартиры в городе и коттеджа считается по формуле Рл. = 400 кг/м² · Sп., где:

- Рл. — вес людей, кг;

- Sп. — площадь дома, м².

В результате вычисления выбирается правильное равновесие показателей для обеспечения устойчивости и прочности дома. Расчет исключает сдвиг подошвы и опрокидывание конструкции.

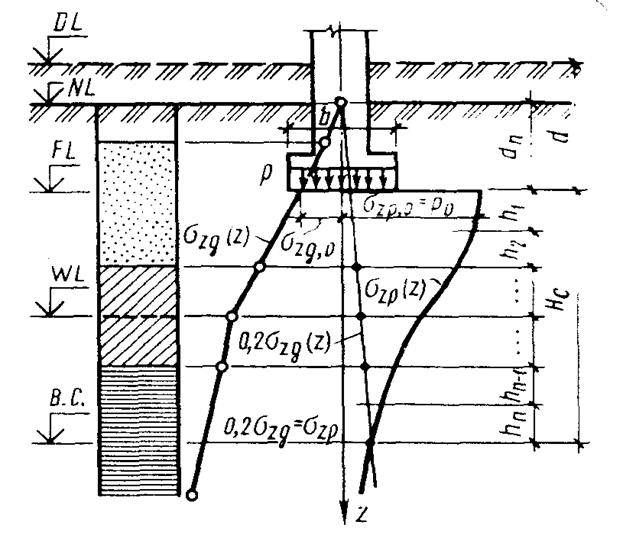

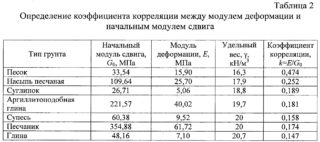

Расчет на деформацию грунта

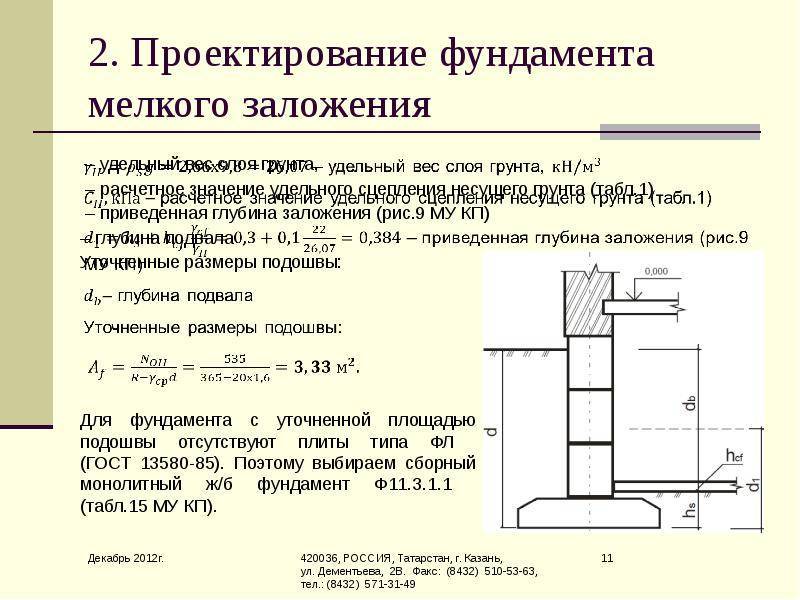

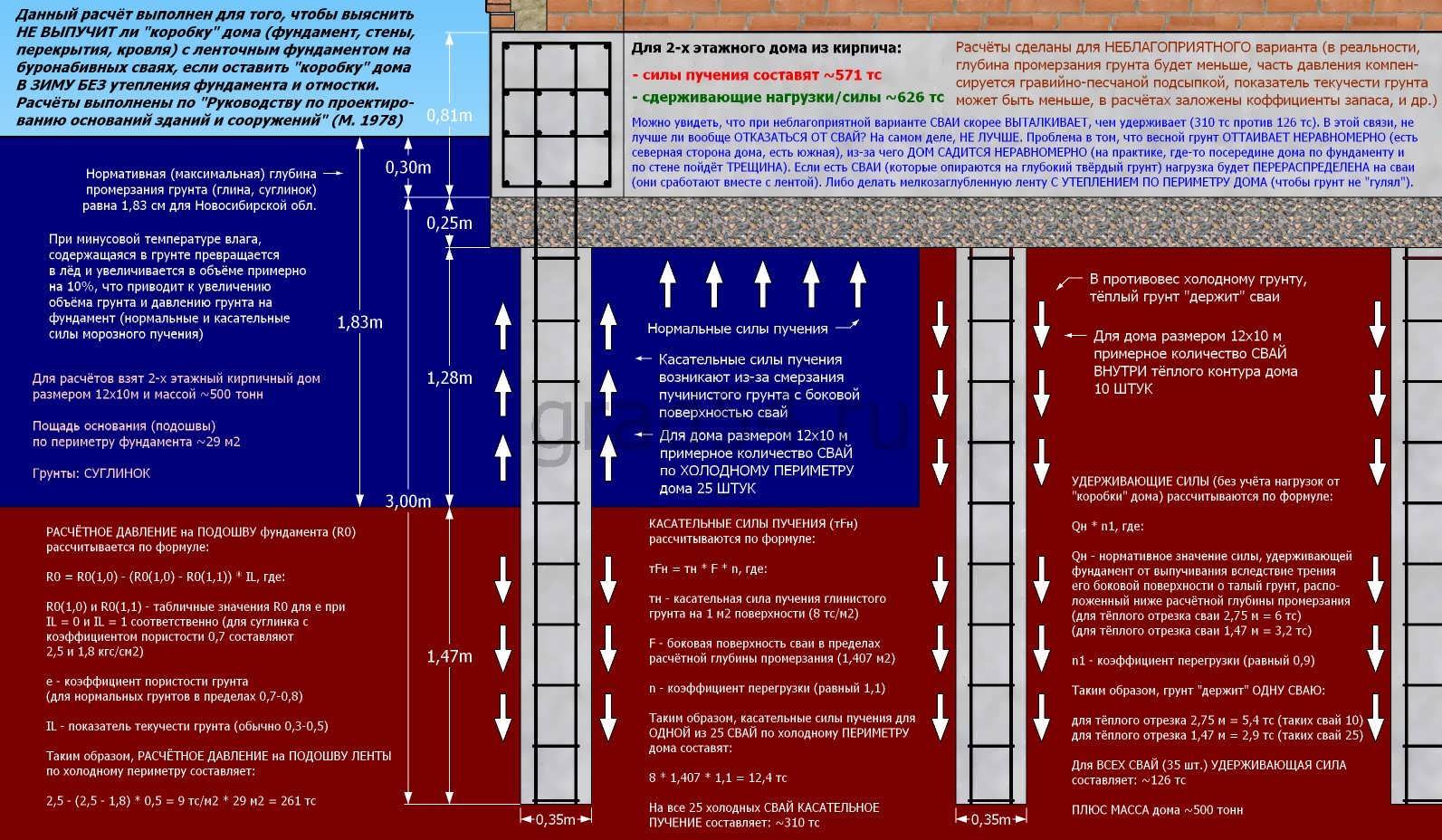

При расчете учитывается проектное сопротивление почвы на уровне размещения фундаментной подошвы. При заглублении на 1,5 метра и ниже показатель берется из таблиц.

Некоторые значения:

- гравий с песчаным или глинисто-пылеватым заполнителем — 4 — 5 кг/см²;

- щебень с аналогичным наполнителем — 4,5 – 6 кг/см²;

- крупные и средние пески средней и высокой плотности — 2,5 – 4,5 кг/см²;

- пылеватые и мелкие пески маловлажные и влажные — 1,5 – 2 кг/см².

- супеси (пористость 0,3 – 0,7) — 2 – 4 кг/см²;

- суглинки — 1 – 4 кг/см²;

- глины — 1 – 9 кг/см².

Если фундамент углубляется меньше 1,5 м, плотность под нижней границей будет отличаться. Для расчета применяется формула R = 0.005 · Ro · (100 + h / 3), где:

- Rо — значение из таблицы для глубины 1,5 м;

- H — расчетная глубина.

Деформации опор строений бывают осадочными и просадочными. Первый вид включает понятия: полное, среднее или дополнительное оседание под нагрузкой, что определяется количеством измененных участков. Дополнительные деформации бывают от увлажнения дождем и талым снегом, при неправильно выполненной отмостке вокруг дома. Основания осаждаются из-за динамического действия оборудования, протечек канализации, водопровода.

Расчет бетонной смеси по компонентам

Первое, что необходимо для расчета бетонной смеси, знать расход конкретной марки цемента на 1 м³ бетона. В следующей таблице эти данные представлены:

| Расход цемента в кг. для приготовления 1 м³ бетона | ||

| Марка бетона | Цемент М 400 | Цемент М 500 |

| М 100 | 173 | 158 |

| М 150 | 214 | 191 |

| М 200 | 255 | 224 |

| М 250 | 296 | 257 |

| М 300 | 337 | 291 |

| М 400 | 419 | 357 |

На следующем этапе выбирается нужная пропорция основных компонентов бетонной смеси.

Таблица. Пропорции соотношения компонентов (цемент, песок, щебень):

| Марка бетона | Марка цемента | |

| М 400 | М 500 | |

| Соотношение пропорций по весу (цемент : песок : щебень) | ||

| М 100 | 1 : 4,6 : 7,0 | 1 : 5,8 : 8,1 |

| М 150 | 1 : 3,5 : 5,7 | 1 : 4,5 : 6,6 |

| М 200 | 1 : 2,8 : 4,8 | 1 : 3,5 : 5,6 |

| М 250 | 1 : 2,1 : 3,9 | 1 : 2,6 : 4,5 |

| М 300 | 1 : 1,9 : 3,7 | 1 : 2,4 : 4,3 |

| М 400 | 1 : 1,2 : 2,7 | 1 : 1,6 : 3,2 |

Почти все компоненты рассмотрены. Осталось определится с водой. Количество воды обычно выражается в частях от веса цемента. Например, если для состава бетона с 25 кг содержанием цемента требуется 12,5 л воды, то водоцементное отношение В/Ц = 12,5 ⁄ 25 = 0,5.

Значения воды/цемента (В/Ц) для бетона, замешанного на гравии (если вместо гравия применять щебень, то к найденному значению В/Ц следует прибавить 0,05):

| Марка цемента | Срок твердения различных марок бетона | |||||||

| за 14 суток | за 28 суток | |||||||

| 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |

| 300 | 0,65 | 0,60 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | |

| 400 | 0,75 | 0,65 | 0,85 | 0,75 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,40 |

| 500 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,46 | |

| 600 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,50 |

В качестве закрепления материала просчитаем требуемое количество компонентов для бетонной смеси М 200, изготовленной из цемента марки М 400:

- Первое, что нам известно исходя из таблиц, что для 1 м³ бетона потребуется 255 кг цемента М 400.

- Следующая таблица дает соотношение цемент : песок : щебень = 1 : 2,8 : 4,8. 255 × 2,8 = 714 кг (требуемое количество песка на 1 м³ бетона). 255 × 4,8 = 1224 кг (требуемое количество щебня на 1 м³ бетона).

- Водоцементное соотношение исходя из таблицы В/Ц = 0,63 + 0,05 = 0,68. Умножаем массу цемента на данное отношение и получаем требуемое количество воды. 255 × 0,68 = 173,4 литра воды потребуется.

Как рассчитать нагрузку на фундамент для частного дома?

Тип фундамента выбирают руководствуясь:

- уровнем залегания подземных, грунтовых вод,

- видом грунта,

- глубиной залегания основного грунта,

- глубиной промерзания грунта,

- величиной нагрузки, которая действует на фундамент при его эксплуатации.

Глубину заложения фундамента выбирают исходя из нагрузок на него. Они делятся на постоянные и временные.

Постоянными (статическими) нагрузками считаются:

- Общий вес возводимой конструкции – крыша, перекрытия, стены, фундамент.

- Нагрузки от эксплуатации – количество проживающих людей, предметы интерьера.

Временными (динамическими) нагрузками являются – ветровые нагрузки, снег и дождь.

Площадь основания

Зная размеры дома нетрудно вычислить площадь его основания, и произвести расчет фундамента. Нагрузка на 1 см.кв. грунта не должна превышать критического значения сопротивления. Значение расчетного сопротивления определяется видом грунта:

- Для гравелистых или крупных песков сопротивление составляет 3,5-4,5 кг/см2;

- Для песка средней крупности – 2,5-3,5 кг/см2;

- Для мелких влажных песков – 2-3 кг/см2;

- Для мелких очень влажных песков – 2-2,5 кг/см2;

- Для твердой глинистой почвы – 3-6 кг/см2;

- Для пластичной глинистой почвы – 1-3 кг/см2;

- Для гальки, щебня, гравия – 5-6 кг/см2.

В первый год эксплуатации здания под влиянием веса конструкции грунт сдавливается, в результате фундамент «проседает» на определённую величину, называемую осадкой.

Следовательно, чтобы правильно рассчитать фундамент, следует точно определить нагрузку всех строительных конструкций. Эта нагрузка зависит от материалов, применяемых при строительстве.

Средний удельный вес фундамента, в зависимости от используемых материалов:

- Бутовый камень – 1600-1800 кг/м3;

- Кирпич и бутобетон – 1880-2200 кг/м3;

- Железобетон – 2200-2500 кг/м3.

Удельный вес стен, в соответствии с используемыми материалами:

- Деревянных каркасно-панельных стен – 30-50 кг/м2;

- Брусчатых, бревенчатых – 70-100 кг/м2.

Для расчета фундамента требуется определить нагрузку перекрытия:

- Для чердачных перекрытий – 150-200 кг/м2;

- Для цокольных перекрытий – 100-300 кг/м2;

- Для железобетонного монолитного перекрытия – 500 кг/м2.

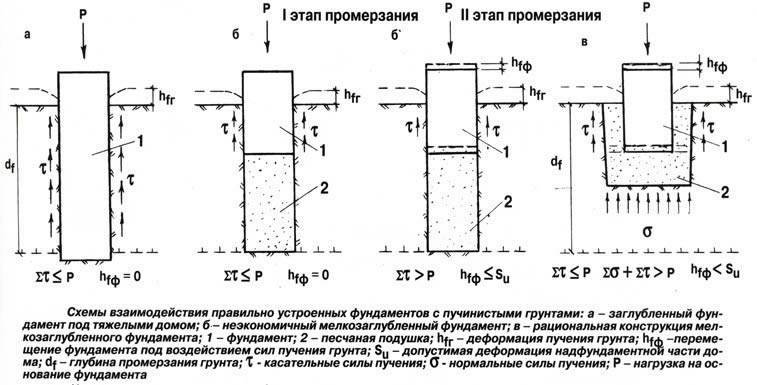

Выбор фундамента в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

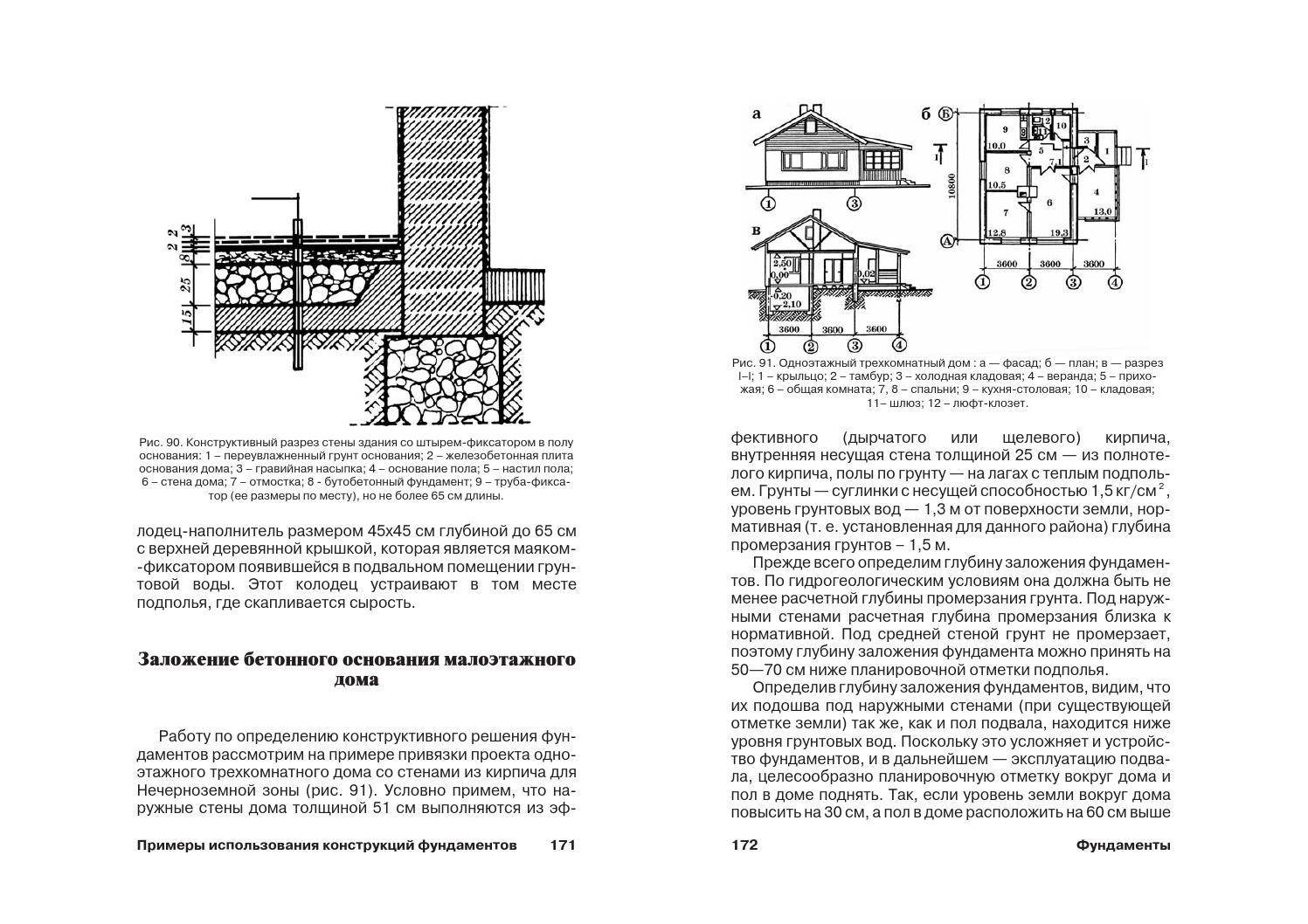

Грунт, под зданием должен обладать достаточной плотностью и не сжимаемостью, этим требованиям отвечает далеко не каждый грунт. При расчете фундамента для дома своими руками, следует учитывать следующие:

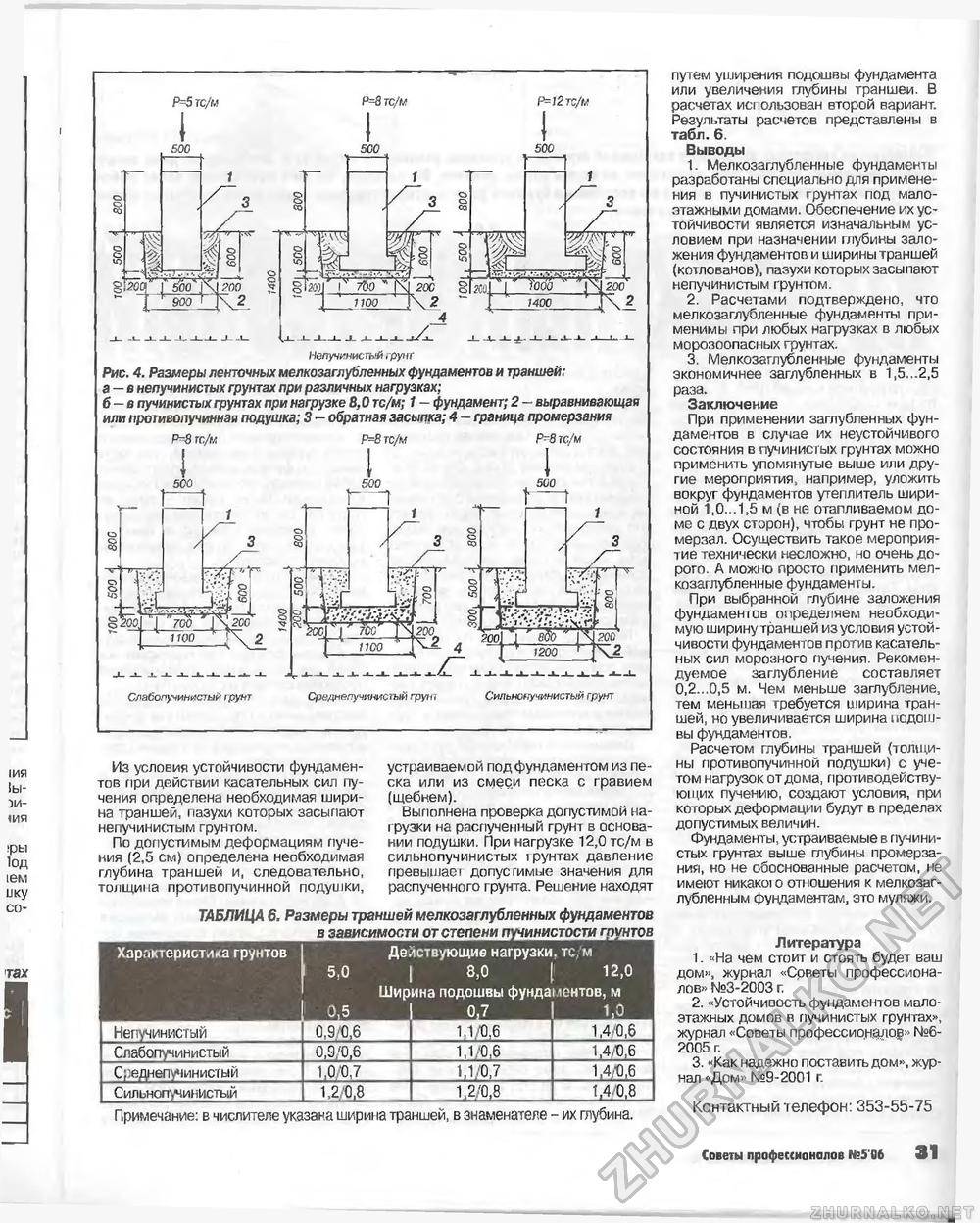

- В скальном и полускальном грунтах необходимо снимать лишь верхний просадочный слой, там можно выполнить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

- Пучинистый грунт поднимается при промерзании, а затем проседает, это приводит к трещинам. В этом грунте фундамент закладывается ниже, чем глубина промерзания.

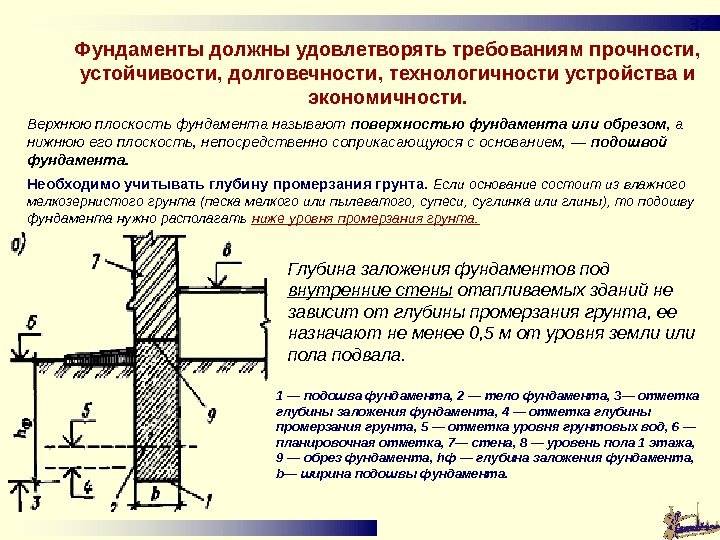

Что нужно учесть при вычислении глубины заложения

Проектирование любого железобетонного фундамента начинается с расчета требуемой глубины закладки основания. Глубина заложения – это расстояние между нижним контуром опорной пяты фундамента и уровнем грунта на участке под застройку. Исходя из глубины заложения все ЖБ основания классифицируются на три группы:

- Незаглубленные – опорная подошва размещена на поверхности грунта (применимы лишь в условиях высокоплотных, каменистых пород);

- Мелкозаглубленные (МЗФ) – опущенные в почву на 30-80 см (используются в несклонной к пучении почве);

- Глубокого заложения – опущенные в почву на 80-180 см. (единственный возможный вариант ленточного фундамента в проблемной почве).

Рис. 1.1: Виды фундаментов по способу заглубления

Согласно положениям действующих СНиП на глубину заложения основания оказывают влияние следующие факторы:

- Геологические характеристики участка под застройку;

- Особенности конструкции и габариты обустраиваемого здания;

- Глубина промерзания грунта.

Важно: при проектировании глубины закладки основания расчет ведется по каждому фактору индивидуально, и в качестве итогового показателя используется максимальная полученная глубина

Геологические характеристики объекта

Во многих случаях поверхностный слой грунта на строительной площадке представлен пластом слабой, низкоплотной почвы, не обладающей требуемой несущей способностью. Опорную подошву фундамента нельзя закладывать в таком грунте, поскольку здание не получит достаточной надежности и устойчивости. Чтобы определить, на какой глубине размещен несущий пласт грунта на площадке проводятся геодезические изыскания, в процессе которых бурятся скважины и берется забор керна для лабораторного анализа. Как несущий пласт грунта рассматривается слой почвы, фактическое сопротивление которого равно либо больше 150 кПа.Требования к глубине закладки фундамента по геологическим условиям следующие:

- Опорная пята фундамента должна углубляться в несущий пласт грунта на 20 и больше см;

- В поверхностные напластования высокоплотных пород (глинистых, песчаных, супесях) МЗФ нужно углублять минимум на 30 см.

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на фундамента закладки основания, является уровень грунтовых вод. Оптимальным для строительства вариантом считается низкий УГВ, при котором основание в процессе эксплуатации не контактирует с грунтовой влагой.

Рис. 1.2: Схема соотношения УГВ и уровня промерзания почвы на участке

Если же такое размещение неприменимо (УГВ высокий, а фундамент нужно закладывать на глубину 1.5-2 м), при строительстве проводится водопонижение либо вокруг фундамента создаются дренажные каналы.

Особенности конструкции здания

На глубину закладки ЖБ основания влияют следующие характеристики строящегося сооружения:

- Массогабаритные характеристики;

- Величина нагрузок, которым будет подвергаться основание в процессе эксплуатации (воздействия от веса здания, снегового и полезного давления);

- Характер распределения нагрузок (необходимость усиления фундамента в отдельных местах – при установке тяжелого производственного оборудования и т.д.);

- Наличие либо отсутствие подвала или цокольного этажа.

Рис. 1.3: Варианты фундамента в домах с цокольным этажом

Важно: при обустройстве цокольного этажа заглубление столбчатых фундаментов выполняется на 1.5 м. ниже полового перекрытия, ленточных – на 0.5 м

ниже.

Глубина промерзания почвы

Одним из основополагающих факторов, влияющих на глубину закладки основания, является уровень промерзания земли в зимний период, от которого зависит пучинистость грунта.

Важно: пучинистость – это свойство насыщенного водой грунта увеличивать свои объемы в процессе промерзания (из-за перехода влаги из жидкого в твердое состояние), что приводит к деструктивным выталкивающим нагрузкам на фундаментную ленту, которые могут стать причиной деформации оснований, трещин на стенах и перекрытиях. К почве, имеющий высокую склонность к пучению, причисляют следующие виды грунта:

К почве, имеющий высокую склонность к пучению, причисляют следующие виды грунта:

- Насыщенные грунтовыми водами пески;

- Песчаный грунт с большим количеством пылистых частиц;

- Пластичный глиняный грунт;

- Суглинок.

Рис. 1.4: Нагрузка пучения на фундамент глубокого заложения и МЗФ

В грунтах, имеющих среднюю и высокую склонность к пучению, фундамент всегда должен закладываться ниже глубины промерзания – при таком расположении на фундамент не действуют нагрузки от вертикального пучения.

Основные виды фундаментов

Основных видов фундамента всего три, хотя почти каждый вид имеет разновидности. Кроме того, могут встречаться и комбинированные варианты.

Важно понимать, что нет идеальных фундаментов, как нет и однозначного решения для того или иного вида строения. Выбор фундамента всегда зависит от конкретного случая, при этом во главу угла ставится не тип строения и его конструктивные особенности, а геология участка, на котором возводится здание, то есть особенности грунта

И только потом уже учитывают особенности дома.

Фундамент – всегда есть компромисс между целесообразностью и стоимостью

3.1 Ленточный фундамент

Представляет собой сплошную ленту под всем периметром стен — в идеале монолитная рама. Различается по степени заглубления. Мелкозаглубленные фундаменты не доходят до расчетной линии промерзания. Заглубленные фундаменты опираются на слои ниже линии промерзания. Это очень надежный вид основания, способный работать с серьезными нагрузками, отчего такой вид фундамента популярен при строительстве кирпичных домов. Его минус — высокая стоимость и большой объем работ.

Малозаглубленный фундамент используют на скальных и хрящевых стабильных грунтах – там, где нет риска промерзания почвы. В противном случае приходится принимать меры к утеплению, но эти мероприятия сводят на нет преимущества — дешевизну, поэтому чаще ленточный фундамент ставят ниже линии промерзания. Вообще, это самый универсальный вариант.

3.2 Столбчатый фундамент

Ставится там, где нагрузку требуется передать глубоко, а сооружение ленты нецелесообразно, например, на болотистом или насыпном грунте. Разновидностью столбчатого фундамента является свайный. Сравнительно недорогой вид основания под дом. Хорошо работает в условиях вечной мерзлоты. Его минус — сложность оборудования под домом подвального помещения.

В малоэтажном строительстве сейчас чаще всего используют винтовые сваи — их не забивают, а вкручивают, точно большие шурупы. Не самое мощное основание, но для большинства нужд, особенно под дома с легкими стенами (деревянные или каркасные), хватает с большим запасом. Фундамент требует ростверка — мощного арматурного пояса, связывающего отдельные опорные столбы в единую монолитную конструкцию.

3.3 Плитный фундамент

Это мощная сплошная плита под всем домом. Вероятно, самая стабильная основа под дом. Минус — дороговизна. Чаще всего сооружается на сложных участках, где другие фундаменты работать не могут, например, на том же болотистом участке. Еще один недостаток — подвал устроить практически невозможно.

3.4 Смешанные конструкции

Например, сочетание свай и плит или свайно-ленточный фундамент, при котором сваи работают на передачу нагрузки ниже линии промерзания, но часть веса с помощью малозаглубленной ленты передается и на верхние слои грунта.

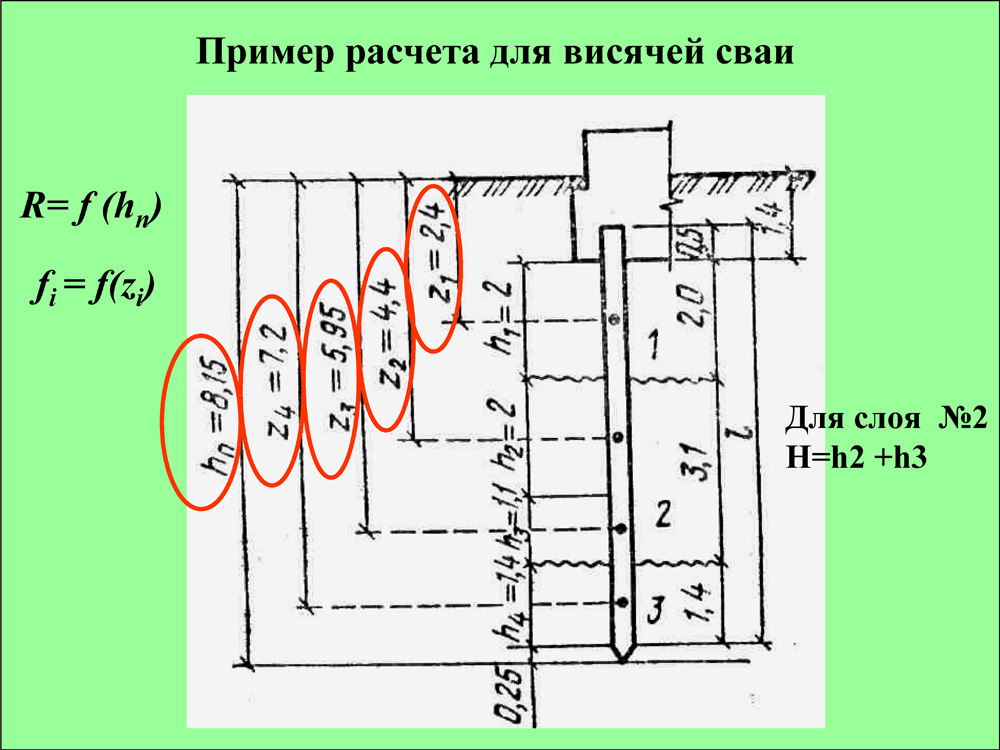

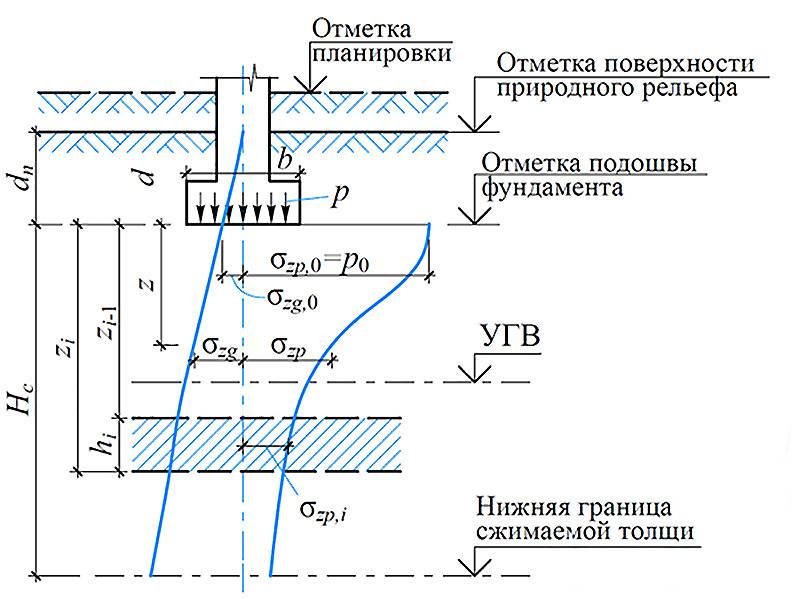

Расчет осадки свайного фундамента

Такие установки используются для самых разных конструкций, имеют активное распространение благодаря лёгкости монтажа, малозатратности и прочности. Специфика расчета осадки подобных оснований несколько отличается от схем для других оснований. Как быть, когда обнаружились трещины в основании и перекосы дома?

Для начала нужно разобраться, что вызвало этот процесс, понаблюдать за ним, обнаружив или исключив расширение и другие сильные изменения. Есть множество методов для установления точной расчетной осадки и самый из них популярный способ послойного суммирования.

Рассмотрите примеры осадки

Производится осадка методом послойного суммирования опоры дома под влиянием давления в фундаменте, спровоцированной нагрузкой рядом стоящих оснований в таком порядке:

- наносятся на геологический разрез очертания фундамента;

- подошва делится на горизонтальный, однородный по сжимаемости слой;

- рассчитываются стандартные показатели давления, образующиеся в месте пересечения вертикальной оси;

- устанавливается величина активной зоны;

- по формуле определяется осадка.

Полученные вычисления очень нужны, так как эти цифры сравниваются с допустимой осадкой. Она указывает на деформации, которые, возможно, произойдут в будущем для каждой отдельной конструкции. Если выяснится, что предельная осадка превышает нормы, то добавляются еще сваи, для упрочнения фундамента.

Такая осадка фундамента методом послойного суммирования может проводиться при следующих условиях: грунт у основания – плотное, линейно-деформируемое изотропное тело; невозможно расширение грунта по бокам в фундаменте; опора дома не имеет жесткости.

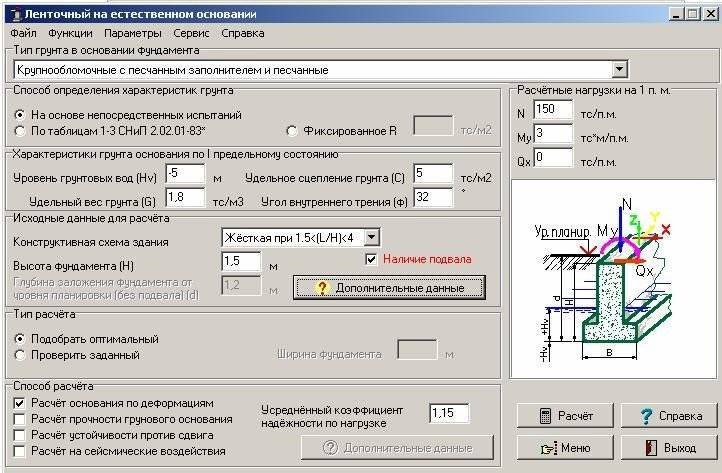

Производим расчеты ленточного фундамента

Осуществить расчет ширины и глубины основания, а также расчет ленточных фундаментов на изгиб – это очень важная процедура, требующая серьезного подхода. Ниже приведена инструкция, которая поможет вам не допустить ошибок в строительстве.

Естественно, вы можете использовать для этих целей калькулятор расчета ленточного фундамента под дом, однако куда надежнее произвести все подсчеты самостоятельно, не полагаясь на надежность вычислительных программ.

Рассчитываем глубину и ширину

Если вы решились на самостоятельную постройку дома, то вам следует знать, как рассчитать ширину ленточного фундамента, ведь наравне с глубиной залегания, данный параметр является основополагающим, определяя прочность конструкции.

Расчет ширины ленточного фундамента включает такие этапы:

- Глубина и ширина рассчитываются, учитывая характеристики возводимого объекта и качественные показатели грунта. К примеру, если речь идее о массивной постройке (дом в два и более этажей), расчет глубины фундамента опирается на глубину промерзания грунтов, к которой прибавляется 30 см. Глубина промерзания (ГПГ), в свою очередь, для каждого региона имеет свое значение.

- Часть фундамента выступает из почвы, то есть, устанавливается над нулевым уровнем (в среднем – на 300 мм). Итого, чтобы получить общую глубину для массивных конструкций, вам нужно воспользоваться формулой: ГПГ + 600 мм.

- Если речь идет о легких постройках, которые не оказывают большого давления, к примеру, о банях, то в данном случае достаточно заглубления фундамента в 500 мм. При этом предполагается равномерное вспучивание грунтов, которое не отразится на целостности постройки.

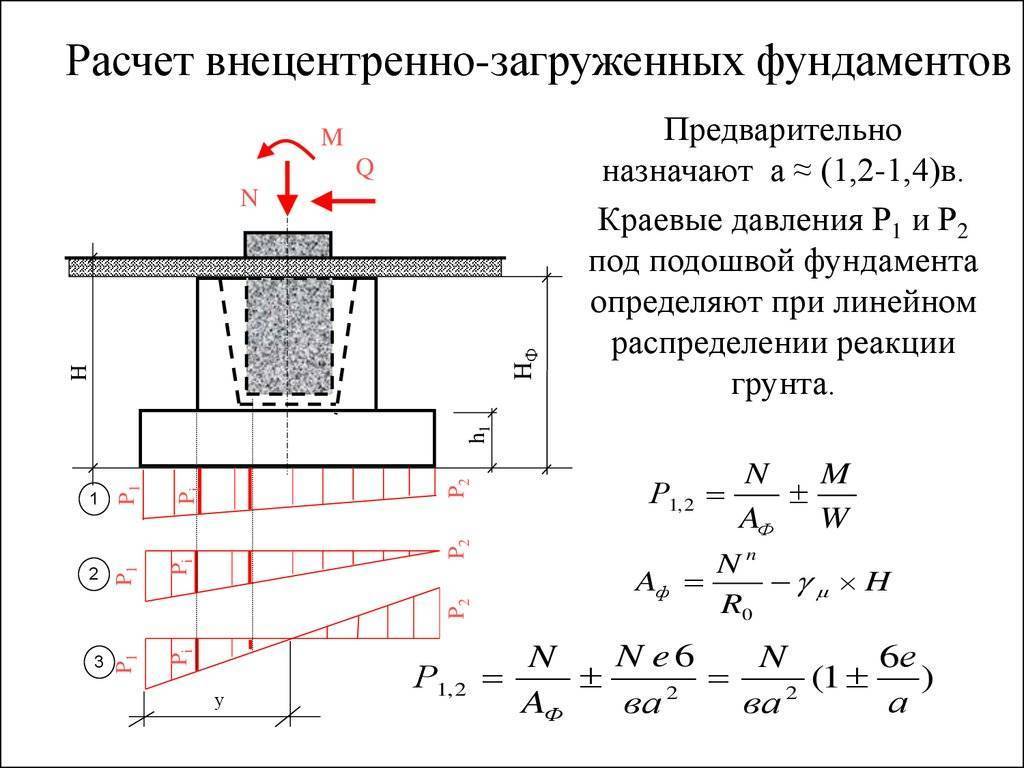

Рассчитываем площадь

Расчет стоимости ленточного фундамента под дом основывается на таких критериях, как: глубина и ширина, а также общая площадь. Площадь подошвы основания рассчитывается для того, чтобы обеспечить устойчивость возводимому объекту. Говоря простым языком, это необходимо для того, чтобы дом не покосился на один бок под воздействием суммарной нагрузки на грунт.

Рассчитываем подошву по формуле:

S > k(n)*F/k(c)*R, где

- F является суммарной расчетной нагрузкой, которая осуществляется на грунтовое основание. При этом учитывается нагрузка от дома, фундаментная и полезная нагрузка, а также все, что увеличивает давление на опору основания.

- k(n) является коэффициентом надежности, принимаемый за 1.2. Таким образом, запас прочности составляет 20%.

- k(c) – это обозначение коэффициента условий работы. Его значение может варьироваться от 1 (для пластичной глины и сооружений с жесткой конструкцией) до 1,4 (если речь идет о крупном песке и не жестких конструкциях).

- R обозначает расчетное сопротивление грунтов. Ниже в таблицах приведены показатели для песчаных и глинистых почв.

Как видите, все данные для расчетов у нас имеются, кроме показателя общей нагрузки на почву.

Нагрузка на грунт от фундамента и дома

- Средний вес кровельного материала, кг/м2:

- Рубероид – от 30 до 50.

- Стальная крыша – от 20 до 30.

- Из шифера – 40-50.

- Кирпич – около 250 кг/м2.

- Бревна и брус – 90 – 100 кг/м2.

- Железобетон – 350 кг/м2.

- Каркасные стены с утеплителем – 25 кг/м2.

- Средний вес стены, толщина которой составляет 150 мм:

- Средний вес перекрытий, измеряемый в килограммах на квадратный метр:

- Железобетонного – 500.

- Чердачного с утеплителем, плотность которого составляет до 500 кг/м3 – от 150 до 200.

- Чердачного перекрытия с деревянными балками, плотность утеплителя которого составляет до 200 кг/м3 – 70-100.

- Цокольного перекрытия, если плотность утеплителя не превышает 200 кг/м3 – 100-150.

- Цокольного с утеплителем, если его плотность не превышает 500 кг/м3 – 200-300.

Помимо этого, необходимо учитывать также временные нагрузки, которые возникают вследствие различных природных факторов, одним из которых является снежный покров.

Любой пример расчета ленточного фундамента должен учитывать и нагрузку от самого основания. Зная ширину и глубину заложения фундамента, вам будет несложно определить его объем, который следует умножить на среднюю плотность железобетона, которая равна 2400. В результате получаем нагрузку, оказываемую основанием на почву.

Теперь необходимо лишь подставить все известные величины в формулу и произвести несложный расчет. Таким образом определяются не только необходимые параметры фундамента, но и его цена.

Как выбрать тип основания

Определив вид грунта, можно переходить к выбору подходящей фундаментной конструкции. В местности со скальной и полускальной почвой можно использовать любой тип фундамента, кроме свайной основы.

Для биогенных, глинистых, песчаных и лессовидных грунтов характерно наличие определённой степени пучинистости.

В зимний период может наблюдаться увеличение объёма грунта в результате перехода воды в твёрдое состояние.

Если они находятся на глубине, не превышающей один метр, используют плитный фундамент. В случае более глубокого размещения подземных вод применяют ленточное основание.

Уровень промерзания почвы. Для пучинистой почвы подойдёт плиточное устройство фундамента. Его следует закладывать на небольшой глубине.

Также в случае пучинистого грунта можно использовать свайную или заглубленную ленточную конструкцию. Нагрузку на фундаментную основу.

Как рассчитать?

Столбчатая конструкция определяется сложением площадей сечений всех колонн.

Выражение представляет собой зависимость веса постройки от установленного значения сопротивления почвы: S = 1.4 x P/Ro, где:

- 1.4 — это коэффициент резерва устойчивости;

- P — вес постройки;

- Ro — сопротивление почвы.

Чтобы произвести расчет, следует спроектировать расположение основных колонн и определить минимально необходимое количество. В результате можно вычислить размер сечения каждого участка под столб, разделив общую площадь поверхности на количество колонн.

Если в итоге значение составило до 40 см, оно остаётся неизменным. В случае необходимости сечения колонн 60 см и более, их число увеличивают по схеме. При этом промежутки между столбами нужно рассчитать с учётом равномерного распределения нагрузки на фундамент.

Если толщина составляет 40 см, допустимая площадь опорной конструкции должна быть больше сечения колонны в 1.5 раза. Основание опоры выполняется из железобетона в опалубке.

При этом обязательно оснастить его арматурой в 2 ряда и обеспечить слой щебня толщиной 10 см и более. Основание опоры должно размещаться в плоскости ниже отметки промерзания почвы на 40 см.